书法,国画的艺术价值体现在哪

一、书法,国画的艺术价值体现在哪

书法价值体现在哪里。 自古以来书画就是一家,密不可分的,但是一般在市场是,字画之间的价格却是相差悬殊的,在当代中国艺术品市场中书画本是同源的,字画价格差距悬殊这种倒挂现象很不正常,还呈现愈演愈烈的趋势。究其原因,是因为市场的需求造成的结果,因为现代社会大多数人不知道如何欣赏书法,看不到书法之中所蕴含的文化内涵以及艺术水平,能欣赏书法的人只有一少部分,但是绘画欣赏起来难度没有那么大,而且更赏心悦目,即使不懂也可以只欣赏浅层次的东西,更为大众所接受。

其实,书法的市场价位应该高于绘画。书画,即书法和绘画,在古人眼中,书法是比绘画更高的艺术,古代书法家的地位也往往高于画家的地位。文人画的最高追求是书法入画,没有书法的支撑,绘画作品就很难立足。如笔墨功底对国画的创作影响极其重要,就绘画作品的整体效果看,画面和题跋必须珠联璧合才完美,缺了名家题跋的绘画价值会大打折扣。鉴定家在鉴定一幅书画作品的真伪时,往往认为题跋提供的信息比画面的风格更重要,更利于他们把握作品的真伪。

从艺术的表现力看,书法创作难度也远远大于绘画。书法一目了然地反映了作者的功底,笔笔见真章,无法反复改动,书法的任何一笔都能透出书法家的水准。而绘画则不同,绘画通过写生或者想象,有个具象在脑海里已然形成,再通过笔墨把这种具象的精髓表现出来,可以随意再添再补,或者反复多次晕染,不影响绘画的画面效果,有时甚至还能出彩,以此掩盖笔墨功力的不足,可以说,书法是艺术的最高审美形式。

中国的书法市场一直被严重低估,坊间流传的“好字不如烂画”说法成为很多人的收藏座右铭,宁愿把资金投在一幅不起眼的绘画作品上,也不愿买一幅好的书法作品。造成书法作品一直被人忽视,书法家也难以实现其人生价值。

在现代社会不乏有深厚功底的书法家,比如李传波,观山,曲展,赵亚铭,王兆祥等名家,他们都是具有很高的水平的书法家,作品功力很深,水平可见。而在当代,因对其市场的不重视,缺乏评论家的推广、跟风现象的盛行,种种原因导致他们的市场价值被严重低估,比起绘画作品动辄千万元的价格,以及画家的知名度,还有待于更多的市场人士对中国书法史、书法家的关注,一旦更多的藏家认识到书法的真正价值,对书画欣赏水平实现了质的飞跃,市场的焦点自然会集中到书法上。因此,书法的升值潜力、市场价值要远远高于绘画,收藏空间也更为广阔。

二、书法对象的艺术性表现包括哪些

书法对象的艺术性表现:一是书法的形式感,就是表现在章法上的整体感;二是笔墨性,用笔墨来实现艺术性的表现方法;三是趣味性,要让汉字在书写上表现出一定的意味;四是哲理性,这是最为重要的思想,也是中国哲学在书法中的集中体现。

1、形式感:当代书法尤其注重形式感,形式感也是表现书法风格、体现书写者意志的一个重要方面,艺术是具有不可复制性和唯一性,即使每个人都有自己不同的风格,但他所创作的形式只有一种,它由整体感所带来的精神是不可复制的,是别人无法复制完成的。

当然,形式感中也有作品的外在形式和内涵形式两种。外在形式包括纸面装饰、章法安排等,而内在的则是作品的风度、风格等艺术特点。

2、笔墨性:当代书法是借鉴了中国画的创作形式,尤其是笔墨上的表现方法而实现了一种移植,才完成了书法的笔墨意愿。

中国画也叫水墨画,是由水、墨加上毛笔的笔法所共同完成的,当代书法的艺术性继承了“书画同源”的思想,也利用笔墨完成了它的书写过程,其最终所创作的作品,也就有了远、中、近的层次感,等等。

3、趣味性:王羲之曾说过:“作书须得书意转深,点画之间皆有意。自有言所不尽。得其妙者,事事皆然。”这句话的意思是显而易见的,他认为,人们所写出来的点画要有意味,甚至有些意味是不能用语言来描述详尽的。

4、哲理性:中国哲学自有自己的特点,《易经》说“一阴一阳之谓道。”说到底就是讲“阴”和“阳”的问题,也就是现在所说的矛盾关系,这也是中国哲学的核心问题。由“阴”和“阳”可以产生出更多相对应的哲学关系。

书法作为中国文化的精粹,更是在作品中体现和宣扬这一个道理。如通过字的大小、肥瘦、点画的粗细、长短、正欹等来表现其中的哲理性。当然,笔墨上、章法上、形式上等等,无时无刻地都充斥着各种各样的矛盾关系。

三、毛笔书法隶书入门_隶书如何入门

隶书是极其重要的书体,从文字的演变来看,隶书的结体、笔法,直接繁衍了 草书 、楷书、行书。下面我带给大家的是毛笔书法隶书,希望你们喜欢。

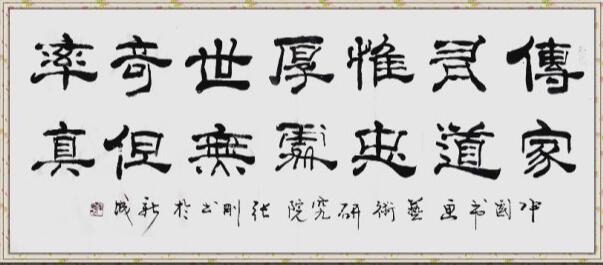

毛笔书法隶书欣赏 毛笔书法隶书图片1

毛笔书法隶书图片2

毛笔书法隶书图片3

毛笔书法隶书图片4

毛笔书法隶书图片5

毛笔书法隶书入门

隶书在秦至西汉初期,尚未完全脱离篆意。到了东汉,日趋精巧,在桓帝、灵帝时期更趋完美。汉隶成熟时期,流传下来的石刻也最多。献帝以后又趋方板,渐渐失去灵活多姿的汉隶神韵。

后汉名书家以蔡邕为代表,曾奉诏写石经,立碑予太学门外,来观看的人“车乘日千余牺,填塞街陌”(见<后汉书》)。可见汉时重视书法的一斑。可惜汉碑通例不题撰书人名,历史又少记载,许多书家的姓名我们无从知道。

我们现在所写的隶书大都是东汉后期碑刻或木简上的字体,汉以后各种书体无不导源于此。魏钟繇是真书之祖,曾用隶书写过著名的《上尊号表》、《受禅表》等大碑。晋王羲之初学卫夫人成就不大,后在族兄王洽处见到汉张昶《华岳碑》,才悟到笔法,成为千古“书圣”。初唐书家中,欧阳询隶书很有基础,曾写过《房彦谦》等碑,后人称他“真到内史”(正书接近王羲之的水平)。褚遂良书,字里金生,行间玉润,细筋入骨,体势飞动,后人说他是从汉《礼器碑》得到笔法的。欧阳通书,力可扛鼎,隶法非常明显。颜真卿书,沉雄磅礴,冠绝中唐,他的笔法是脱胎于汉《乙瑛》、《衡方》、《M阁》、《张迁》等碑。中唐时,李隆基、韩择木、蔡有邻、梁升卿等,隶书也很有名。唐以后书家如:宋米芾、元赵孟\、明文徵明等,也都能隶书。到了清朝,书家如郑谷口、金冬心、邓石如、伊秉绶、何绍基等力主学汉,成绩也斐然可观。

近人康有为在他的《广艺舟双楫》中极力推崇汉代书法。他说:“书莫盛于汉,非独其气体之高,亦其变制最多,皋牢百代。杜度作草,蔡邕作飞白,刘德升作行书,皆汉人也。晚季变真楷,后世莫能外。盖体制至汉,变已极矣。”可见汉代书家在书法艺术上的创造,实为后世津梁。

《礼器碑》

初学隶书,最好先由《乙瑛》、《史晨》、《礼器》三碑中择一入手,才是正轨。因为这些都是历代著名的庙堂巨制,出于当时一等书家之手,最备法度。其他如《石门颂》的超逸,《张迁碑》的雄强,《华山碑》的朴茂,《曹全碑》的遒丽,《衡方碑》的宽厚,《西狭颂》的方整,以及《子游残石》的高古,《阳嘉残石》的利,《君子残石》的奇纵,千变万化,各造其极。如能在这些名碑中潜心探索,博采众长,书法艺术上的成就将是很大的。

至于汉代木简,更是研究隶法的珍贵资料,自在西北各地成批发现以后,汉人的笔法真迹,我们就能够了解。汉碑的碑阴、碑侧文字最具逸趣,《张迁》、《曹全》、《孔宙》、《刘熊》的碑阴,《礼器》、《仓颉庙》、《杨叔恭》等碑的碑侧,尤为超妙。如果在临写的时候,参以木简用笔,当更飞动有致,可矫板刻之弊。

《史晨前碑》

从来论书法的大都主张学书当从篆隶入手,方是探本求源的办法。他们认为:“学书非从篆隶入门,则其趣不博,其意不高,其家数亦必不能大。篆象规圆,隶象规方,篆工间架,隶精笔力;篆以观其会通,隶以坚其壁垒。”我们现在如果有条件能在篆书上打些基础当然最好,但一般来说,直接能从汉隶入手,也就不错了。写了汉隶,既可上追大、小篆,又可下攻真行草书,能解决学书进程中的许多问题,例如:中锋、铺毫、淹留、割截、擒纵、向背、横平、竖直等等,都可迎刃而解。

汉字书体的屡经变革,笔法由约而博,形体由繁趋简,是社会发展、 文化 进步的必然规律,也是文字书写和实用两者之间矛盾的统一。

隶书笔法

隶书是由篆书演变而来,“不究于篆,无由得隶。”要研究隶书的笔法,必须从篆书讲起。

篆书字形结构千变万化,但笔法却非常简单,主要只有一笔。只要写得粗细均匀,两端圆润,转角婉通,连接自然,笔画中略带一些立体感就好了。把这一画平放,就是平画;直放,就是竖画;截短一些,就成短画;弯转来,就成转角或圆圈。这一笔既要凝练,又要劲挺,如棉裹铁,柔中带刚,是要下一番苦功去练习的。最好从《石鼓文》和《泰山刻石》等古碑刻中去探求。

写篆书,我们必须遵循“欲左先右,欲右先左;欲下先上,欲上先下”和“无往不收,无垂不缩”的用笔准则,做到藏头护尾,笔笔中锋。例如写一横画:落笔时,应先将笔锋向左逆行画一虚线,然后轻轻跪折其锋,定点起笔,引伸向右,运行成画;结束时,将笔锋稍稍提起,沿中线回左迅速一收,即成篆书的横画。

篆法是隶法的本源。懂得篆书笔法,写起隶书来就容易了。明丰道生说:“学八分(隶书)者先学篆。篆既熟,方学八分,乃有古意。”这是历来书家一致的主张。我们今天不学篆书,直接就学隶书可以吗?当然是可以的。但至少要懂得一些篆书笔法。在这个基础上研究隶书笔法,就方便多了。

隶书的主要特点,就是字形扁阔,笔势向左右开展,撇捺起落,向背分明;用笔方中带圆,浑厚坚挺,纵横跌宕,特多变化之美。隶书笔法比篆书复杂,这是肯定的。如能从它的这些特点中去分析研究,亦不难找出用笔规律。

篆书的基本笃法是一笔,那末隶书有几笔呢?我想至少是三笔:

第一笔:平画,就是篆书的基本笔画。

这一笔用到隶书中来,不过两端略方,用笔稍为刚劲罢了。它的写法,基本和篆书一样,不论横竖长短,都须逆锋起笔,中锋运笔,既要藏头护尾,又要干净利落,起笔煞笔,有如斩钉截铁。

它的落笔有实落、虚落之分。实落和篆书一样,笔锋着纸时,逆行画一墨线,画到起笔的地方,跪折一下,笔锋就会隐藏起来,虚落只作虚势,不画墨线,笔锋半藏半露。

收锋回笔,也有虚实之分:虚回,仅作虚势,笔如斩截,尾作方形;实回,仍沿原路收锋,尾部方中带圆。

用实落、实回运笔 方法 写成的点画,容易达到凝重圆厚的要求;虚落、虚回的结果,则是空灵方峻。许多笔画并列时,要虚实参错以求变化,但仍以实笔为主。

这是隶书平画和竖画的基本笔法,也是后来楷书笔法的根源。

篆、隶用笔相通,都以浑厚朴实为贵。如果将篆书笔法一成不变地用于隶书,仍不失高古;楷法入隶,则书格就不高了(宋、元、明三代的隶书,大都用楷法;清人则用篆隶法)。

第二笔:波画,就是带有捺脚的横画。

此笔蚕头燕尾、上平下曲,最具隶书特征。是写好隶书关键性的一笔。它在一个字中起着承载全体的作用。左端形状象蚕头,腰部略细,右瑞则象燕尾的一半,上边平直,下边略弯。它的写法可用“落、起、按、提、行、驻、磔、收”八个运笔动作来说明:

落,是指落笔。应从画外取势,俯冲斜下,逆锋画一虚线。随即翻身回上,顺势而起,变虚为实,下按其锋,尽盖原有虚线,势蓄锋藏。这是起笔。

起笔下按时,笔毫逆铺纸上,为了防止偏侧,保持中锋,故须稍稍提笔,以正路线。又为正路线,必须将笔锋略为按下,故提与按是同时进行的一个动作。

随后,提、按向右运行。运行时,当然也要随提随按,逐步顿挫,不快不慢,一顺一逆(行笔时,笔管正直或微微倒向去的方向叫顺,倒向来的方向叫逆),始终保持笔锋沿笔画中线移动。移至中段时要提多按少,以便积蓄力量准备下按。过中段后,按多于提,至一定部位,略一停驻,趁势下捺,既要保持分寸,又要将笔毫尽量铺开,劲足力健,沉着痛快,好象快刀斩东西一样,所以叫做磔。磔后自然收束,笔锋仍须送到。如稍稍跃出笔外,用力空收,更易显出精神。这一笔要写得头尾相称,中段不空,捺脚锋利而又饱满,姿态活泼而又凝重,以能“展不尽之情,蓄有余之势”,方称尽妙。

波画本身除可作为主要横画应用外,如果把它截断或拆开来,头部和尾部又是各种点和斜捺的基本笔法,例如隶书水旁三点就是波画前半段的写法;人字或大字的一捺就是波画后半段的斜写。画是点的伸展,点是画的收缩,在笔法上可以举一反三,触类旁通。

第三笔:掠笔,这一笔笔势向左伸展,常和右边的一捺或一竖相对称,形成隶书的特有体势。

它是作为撇、钩或左竖用的。隶书中“大、史、人、月、川、孔、朗……”等字,都有这么一笔。斜度、伸缩、长短虽有少异,笔法则基本相同。

它的写法,落笔也先以虚势逆锋向上,微横定点,提转正锋后,逐步顿挫,运笔下行;颈部稍细,转弯略慢,弯后向左掠去,势险而劲,笔紧而重。结束时,微向上挑,隐隐出锋,不可太露。挑后,随即回下,沿中线收笔,既要沈着凝练,又要活泼遒劲。

-

测八字取名 紧急 测八字取名 紧急 男:“清如” .“好山入座清如洗;嘉树当窗翠欲流。”——语出清代著名书画家张之万赠其二兄蕙圃之经典宅第对联。 ¬ 山清如洗,树翠欲流,几

-

西和县现代书法家是谁 明代山销一个大书法家叫董其昌。顷唯返这个就是说他吧。 我想,其昌不是现代书法家的笔名。我也不是书法界的,不太清楚。 凡是书法家都雀饥知道董其昌。

-

蒋德文画家介绍? 蒋德文字易津.号三元道人.国家一级美术师.国礼画家。广西青年书画家协会会员.桂林市美协会员.全州县美协理事.七星区美协理事.八桂艺盟成员.中国少数民文物

-

一、家常炖牛腱子肉的做法 家常炖牛腱子肉的做法如下: 主料/辅料:牛腱子一块、葱半根、姜4片、蒜6瓣、老抽1勺、鲁花酱油2勺、料酒1勺、香叶3片、肉蔻1个、花椒20粒、桂皮2小