怎样弘扬中国传统书法?

怎样弘扬中国传统书法?我真实的关点和经验是,一絲不拘沿着传统文化的发展道路,使新时代文化得到更好地传承与弘扬。21世纪是中华民族伟大复兴的新时代!祖国日新月异的变化,有描绘不完的诗情画意,歌颂不尽的壮言豪语,让我们满怀中华热土激情,共谱时代音符;高唱祖国万岁凯歌,演绎千古绝唱,满情热忱地表达新时代文化艺术魅力和时代真情。使博大精深的传统文化,更加绚丽多彩的发扬光大。

要真正弘扬中国传统书法,必先弘扬正气!心正则字正!所以,首先要写好“心”字!!!

书法讲究师古,是否是一种固步自封的表现?

书法讲究师古,这是继承书法艺术。而继承书法艺术,大抵有两种结果。其一,继承了书法艺术的优良传统,并能结合自身的具体惜况,自我调整,从古人的学堂里走出来,走上属于自己的路。头顶有自己的一片天,脚下有属于自己的一席之地。这样的情形,可谓出师;这样的情形,不为固步自封。其二,一头扎进书法艺术的学堂,一味沿袭古人,只会东施效颦,只是邯郸学步,只思因循守旧,连古人擤鼻涕也要学得有模有样,这就是固步自封了。

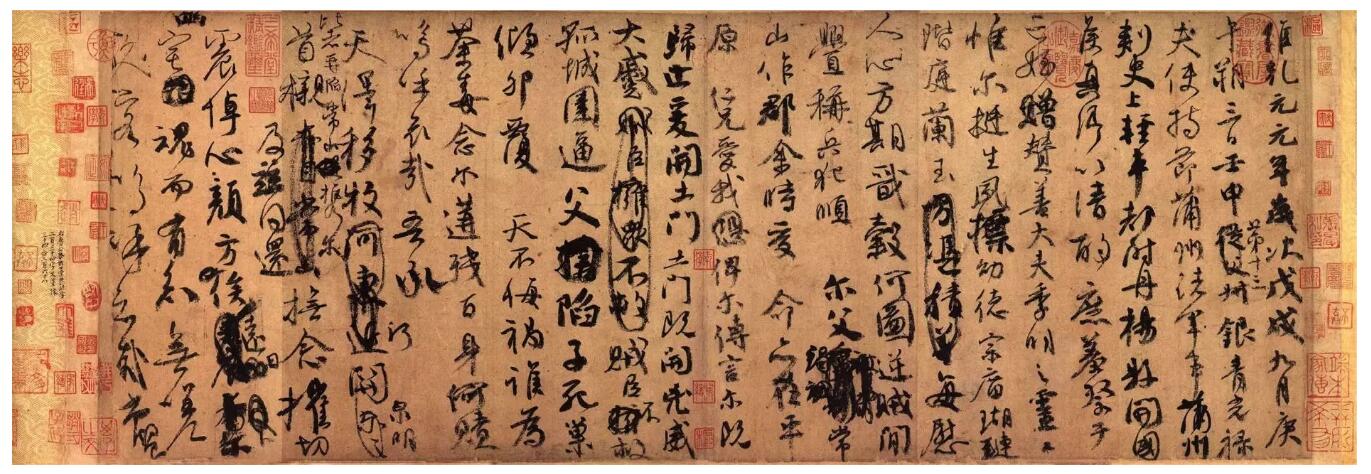

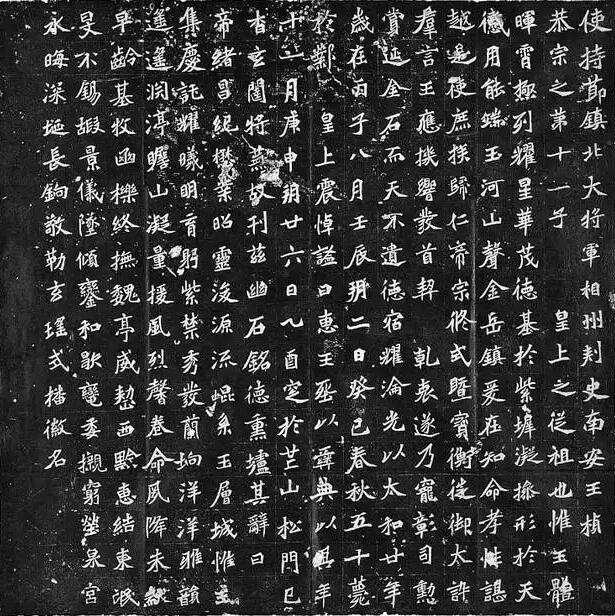

王羲之被尊为“书圣”,可谓师古之典范。王羲之五、六岁拜卫夫人为师学习书法,非常勤奋。十一岁时,他按照《笔说》所讲的方法,天天起早摸黑地练习,以致废寝忘食。一天吃午饭,书童送来了他最爱吃的蒜泥与馒头,几次催他吃饭,他却头也不抬,像没听见一样。书童没有法子,只好去请他的母亲来劝他。王羲之的母亲来了,只见他手里正拿着蘸了墨汁的馒头往嘴里送。原来王義之在吃馒头时,眼睛看着字,心里也在想着这个字怎么写,结果把墨汁当蒜泥吃了。这就是王羲之,虚心拜师学艺,讲究师古,勤学苦练,终成万古“书圣”。还有欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫、王铎等书法艺术大家,哪一个不师古?可是他们的师古没有固步自封。

古代书法艺术大家王铎说过:“书不师古,野俗一路。”这话说得是何等的精辟。孙过庭的《书谱》中也谈到:“任笔为体,聚墨成形,心昏拟效之方,手迷挥运之理,求其妍妙,不亦谬哉!”所以说,书法艺术不讲师古,任意为之,不成体统。而讲究师古,未必固步自封,通常是对书法艺术优良传统的继承。

最近有朋友问我,书法讲究师古,是否是一种固步自封的表现?

他认为:

自己接触过的书法家和爱好者都在强调师古,不太明白,既然古人都发展完备了,那书法这么千百年来岂不是没有发展?抑或是被古人限制了?

其实这里面就牵扯到一个问题,即创新和继承的问题。

你随便在街上拉一个接受过中小学教育的人,他都能给你说,对于传统我们要继承,但同时我们也要创新。但是你问他再深入一点的问题,再往下探寻,他便不能说为什么要继承传统,为什么要创新了。

这个时代,我们尤其注重创新,但是很少有人关注我们为什么要创新。除了我们说的创新可以掌握主动权,可以推进发展这些浅显的道理之外,对于一门艺术,比如书法;一个流派,比如书法中的欧体书法来说,创新到底意味着什么?

我们先来说一说“师古”这个问题。

“师古”这个词,很多有所误解,与之相混淆的一个概念是“泥古”。有些人觉得师古这个词、这个行为背后多多少少都是有一些“泥古”的成分,但是这完全是两个不同的对待传统的态度,不可以混为一谈。

师古,是以古人为师,师法古人。这种态度,是抱着一种学习、了解的心态,而不是全然相信。泥古,就有点拘泥、食古不化的意思了。其实说到底还是一个取舍问题,是一个如何择断的问题。

如果我们可以从泥古的泥沼中抽脱出来,转向“师古”之路,那么我们的书法学习就可以说是一种创新性的学习了。

有关于“师古”和“泥古”这两个概念,区分的最为清楚的,我觉得还是董其昌。

他在《画禅室随笔》中说:

临帖如骤遇异人,不必相其耳目手足头面,当观其举止笑语精神流露处。庄子所

谓“目击而道存者也”。

很显然,董其昌在说这句话的时候,给定的条件就是“临帖”,也即我们在书法学习中的问题,他认为临写一个人的字帖,其实就好像突然间见到一个陌生人一样,看见他长得什么样之后,我们如果想要去模仿他,不应该去追求那些细节上的“形似”,而是追求精神上的“神似”。最后董其昌认为这跟庄子说的“目击而道存者也”是一样的道理。

这实际上就区分了两种完全不同的学习形态,追求“相其耳目手足头面”的人,就是泥古之人,而追求“观其举止笑语精神流露处”的人,则是师古之人,

所以,师古不会限制、束缚书法的发展,泥古才会。

然而,我们仍然未解决问题,那就是我们师古的目的是什么呢?恰如上面那位提问者所说的,师古的目的如果是为了学习古人,那么这就意味着古人的书法很好,是至善书法的代表,否则我们学习古人就没有任何意义。

但既然古人的书法已经那么好了,我们今天的人为什么还要学习书法?即便学好了还能跟古人比吗?

这些问题的逻辑起点就在于,古人的一切都行都是好的,古人的艺术已经发展到了完备阶段,我们不可能学会,更不可能超越。

不得不说,这是一个棘手的问题,因为这个逻辑看其实无懈可击的。但是这个问题的陷阱之处就在于,它并没有从一种艺术的角度来看待艺术,而是以一种纯粹技术、技法、技巧的眼光来解构书法,而且即便我们可以从技术、技巧上来认识书法,这也不意味着古人的书法已经发展完备了。

西方早期的文艺复兴,带有很浓厚的希腊古典艺术色彩,他们将艺术复归于人文、以人为本。

但是早期的文艺复兴并不是从观念上就完全和中世纪时期的绘画割裂开的,它有一个缓慢发展过渡的时期,这个时期,所起的变化不是剧烈的观念革命,而是对艺术表现手法的探索,比如吉贝尔蒂、布鲁内莱斯基、多纳泰罗在雕塑、建筑等艺术表现手法上的开拓,马萨乔、阿尔伯蒂、乔凡尼·贝利尼、梅西纳在绘画等艺术中注入人文、科学和理性的因素、开拓透视法。

他们的开拓,完全是在中世纪宗教画中开拓的。这就体现了他们的继承性。

所以,技术,技巧的发展,在当时处于文艺复兴时期的艺术家来说,是至关重要的,假设他们相信中世纪时期的艺术已经完全发展到无懈可击的地步了,已经完备了,那么或许就不会有后来的文艺复兴了。

技术技巧的发展是无止境的,或许在一些人看来,古人的技巧手段已经是够我们顶礼膜拜了,但是我们仍然要相信,我们必须要从另外一种角度,从更长远的眼光来看待艺术的发展。

而值得一提的是,如果从文艺复兴以及以后的文艺发展的情况来说,西方艺术的发展之路其实为我们提供了一种很好的学习榜样,这种榜样不是说在具体艺术上,而是如何处理继承和创新的问题上。

等到艺术发展到文艺复兴三杰的时候,我们似乎可以说文艺发展既“复”了往日的艺术风光,也“兴”了起来,达到了高潮。但是显然艺术发展的脚步并没有就此停下,在经历了浪漫主义以及学院派的洗礼之后,艺术家们敏锐的捕捉到当时科学技术的发展变革,因此才有了后来具有极度变革型的艺术——印象派,而人们对于自我心理世界的剖析和认知,将其以一种图像化的艺术形式展现出来,就成为了后印象派。

所以,没有哪一种艺术可以说在某一个阶段是完全发展完备的,只能说在他们那个时期,在他们那个历史条件下,他们已经达到了他们艺术认知的极限,做到了相对成熟完备。

但是,接下来新的时期,艺术怎么发展,艺术如何变革,其实就要靠我们这些生活在现代的人来思考了。因此我们的任务当然不是沉溺于古人的伟大,整日活在古人的阴影之下,我们再怎么感叹,再怎么膜拜也都是无用功。古人的成就当然高,古人的书法当然好,但这也不能说我们现代人的书法就要完全往后走,往古人身上靠。而是要像文艺复兴时期复兴古人的艺术一样,以古人的艺术为跳板,来实现现代艺术发展。

这个世界永远不缺乏那些曾经出现的面孔,真正缺乏的,是那一张张还未出现的新面庞。

-

匿名2023-09-11 15:40:02缺乏明确的中心思想。

匿名2023-09-11 15:40:02缺乏明确的中心思想。

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

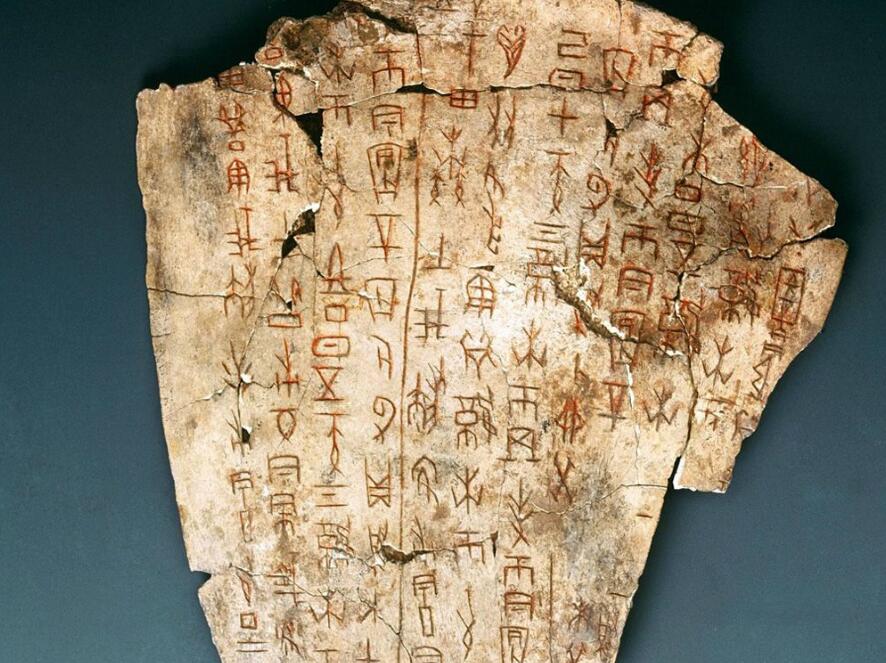

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《