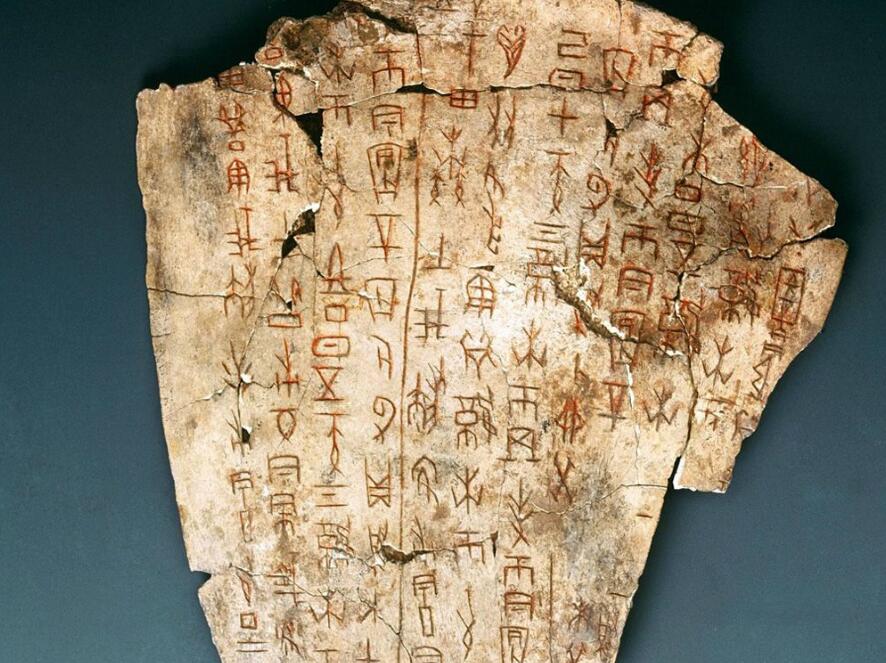

秦始皇统一后的文字叫什么,是什么样子的?

秦始皇统一天下后,统一文字就是一项十分重要的政策。秦文是在“金文”“籀文”的基础上发展起来的一种书体,又称“秦篆”,后人又用“小篆”称之,以与“大篆”区别。

(图片来自网络)

秦始皇统一后的文字叫玉筋篆,就是现在小篆的前身。

“篆隶草楷行”和“篆隶楷行草”这两种排序,哪种更符合历史演变?

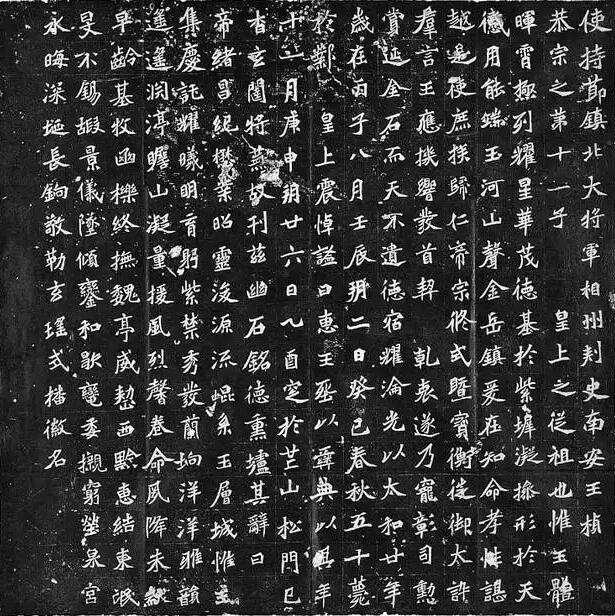

各种书体出现的顺序,前几位没什么争议,甲骨文、篆文、隶书、就是草书、楷书和行书谁先谁后有争议。

有一点是肯定的,楷书和草书是分别从隶书中演化出来的,具有相对独立性,他们之间没有隶属关系,既不能说草书是从楷书演化出来的,也不能说楷书是行草书演化出来的,他们是平行的两个分支。但依然存在一个谁早谁晚的问题。一般认为,草书要出现的早一些,楷书出现的晚一些。早期的草书叫章草,是在汉章帝的时候完善起来的,所以叫章草。楷书大概是在三国时期完善起来的。但也有不同观点,也有人认为楷书出现的时间更早,在西汉时期出现了雏形,只是完善起来的时间晚了一些而已。

至于行书,一般认为,行书是楷书和草书的结合,出现的最晚。

流动的楷书是哪种书体?

行书

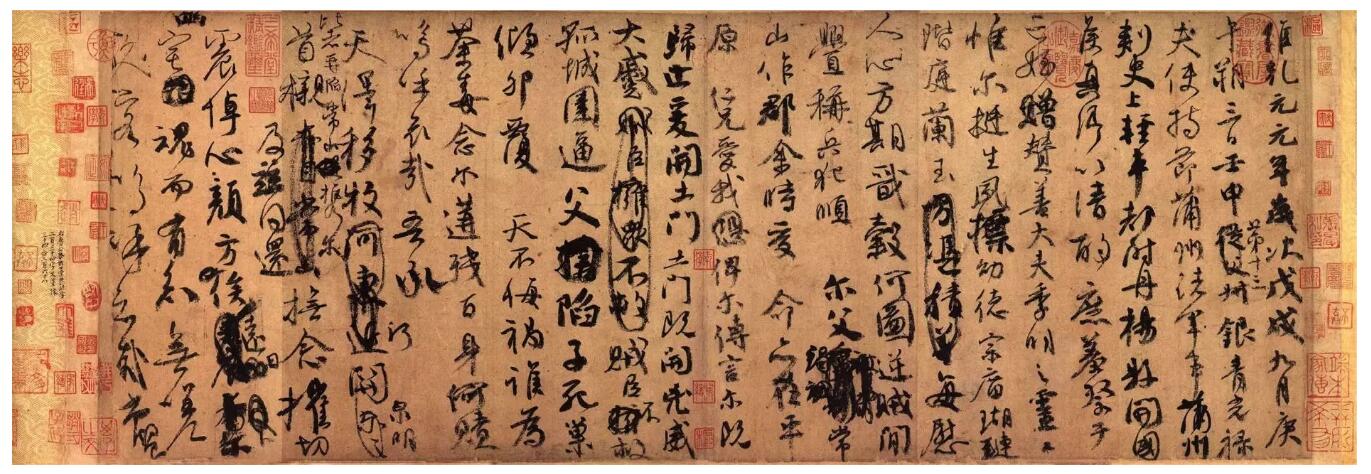

流动的楷书是指行书。 行书,是介于楷书与草书之间的书体。既无草书潦草,又无楷书端正,实质上它是楷书的草化或草书的楷化。相传始于东汉末年,流行至今。其中楷法多于草法的叫“行楷”,草法多于楷法的叫“行草”。

流动的楷书是指行书。行书,是一种书法统称,分为行楷和行草两种。它在楷书的基础上发展起源的,是介于楷书、草书之间的一种字体,是为了弥补楷书的书写速度太慢和草书的难于辨认而产生的。“行”是“行走”的意思,因此它不像草书那样潦草,也不像楷书那样端正。实质上它是楷书的草化或草书的楷化。楷法多于草法的叫“行楷”,草法多于楷法的叫“行草”。行书实用性和艺术性皆高,而楷书是文字符号,实用性高且见功夫;相比较而言,草书则是艺术性高,但是实用性显得相对不足。

行书是介于楷书与草书之间的一种书体,大约出现于东汉末年。行书的名称始见于西晋卫恒《四体书势》一文:“魏初,有钟(繇)、胡(昭)二家为行书法,俱学之于刘德升。”唐代张怀瓘《书断》记载:“行书者,刘德升所作也。即正书之小伪,务从简易,相间流行,故谓之行书。”张怀瓘在其《书议》又云:“夫行书非草非真,离方遁圆,在乎季孟之间,兼真者谓之真行,带草者谓之行草。”明代丰坊在《书诀》中则有更为形象的描述:“行笔而不停,著纸而不刻,轻转重按,如水流云行,无少间断,永存乎生意也。”行书正因其行云流水、书写快捷、飘逸易识的特有艺术表现力和宽广的实用性,从产生起便深受喜爱、广泛传播。行书历经魏晋的黄金期、唐代的发展期后,在宋代达到了新的高峰,于各种书体中逐渐占居主流地位。纵观漫长的书史,篆书、隶书、楷书的发展都存在盛衰的变化,而行书则长盛不衰,始终是书法领域的显学。历代书法大家共同书写了行书发展辉煌灿烂的历史。

随着当代书法艺术的蓬勃发展,行书创作的探索与创新掀起了一波又一波热潮,呈现出多元激荡的繁荣景象。在繁杂的书法热浪中,笔者以自己对书法的理解和执著追求,理性地摸索,从多年的躬耕实践中总结了一些初步的体验与感悟。

在浩如烟海的书法艺术宝库中,行书无疑是一座最为绚烂多姿、丰富厚重的宝藏。其中王羲之创作了被誉为“天下第一行书”的《兰亭序》,颜真卿创作了“天下第二行书”《祭侄文稿》,苏轼创作了“天下第三行书”《寒食帖》,王珣创作了《伯远帖》,王献之创作了《鸭头丸帖》等。这些照亮书法艺术星空的经典之作,是历经漫长岁月淘洗留下的艺术精髓,是中华民族对人类审美领域的独特贡献。

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《