书法哪个朝代开始的

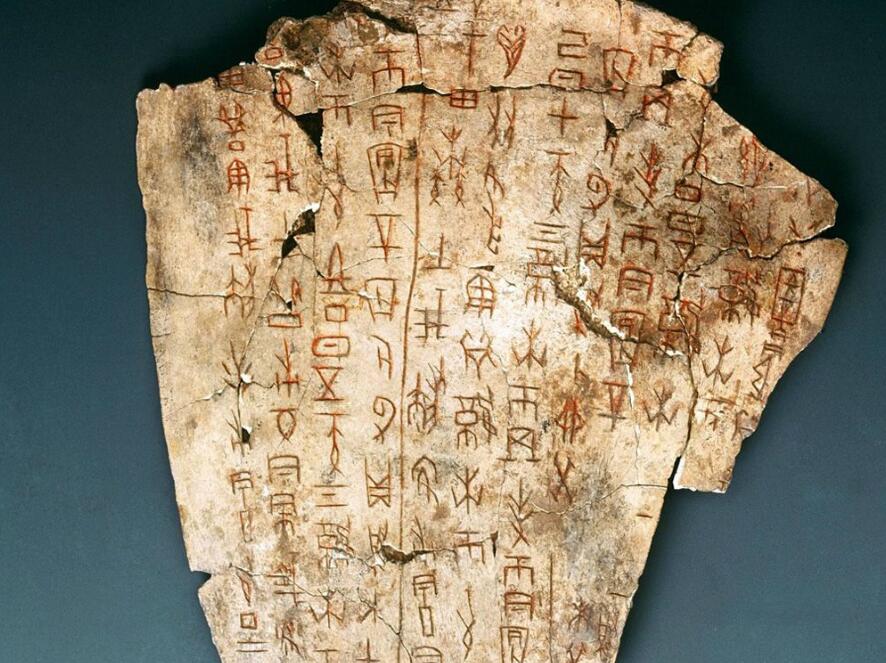

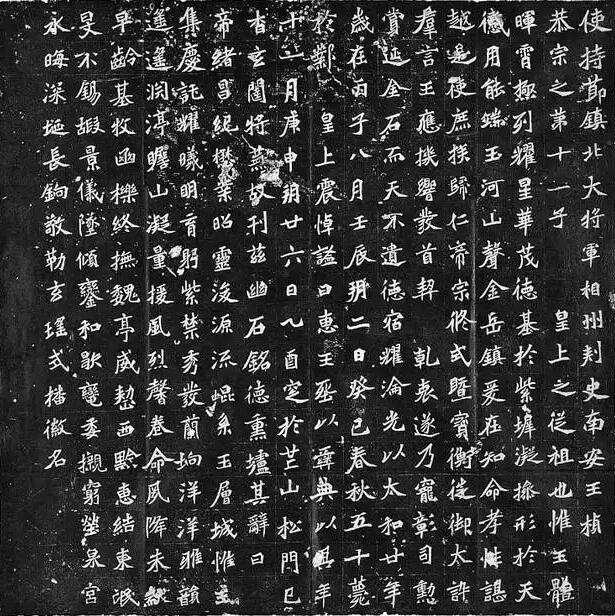

秦代开创书法先河春秋战国时期,各国文字差异很大,是发展经济文化的一大障碍。秦始皇统一国家后,丞相李斯主持统一全国文字,这在中国文化史上是一伟大功绩。秦统一后的文字称为秦篆,又叫小篆,是在金文和石鼓文的基础上删繁就简而来。其中《绎山石刻》、《泰山石刻》、《琅玡石刻》、《会稽石刻》即为李斯所书,历代都有极高的评。秦代是继承与创新的变革时期。《说文解字序》说:“秦书有八体,一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰书,八曰隶书。”基本概括了此时字体的面貌。由李斯秦之小篆,篆法苛刻,书写不便,于是隶书出现了。“隶书,篆之捷也”。其目的就是为了书写方便。到了西汉,隶书完成了由篆书到隶书的蜕变,结体由纵势变成横势,线条波磔更加明显。隶书的出现是汉字书写的一大进步,是书法史上的一次革命,不但使汉字趋于方正楷模,而且在笔法上也突破了单一的中锋运笔,为以后各种书体流派奠定了基础。秦代除以上书法杰作外 ,尚有诏版、权量、瓦当、货币等文字,风格各异。秦代书法,在中国书法史上留下了辉煌灿烂的一页,气魄宏大,堪称开创先河。

书法史的分水岭有几个朝代?

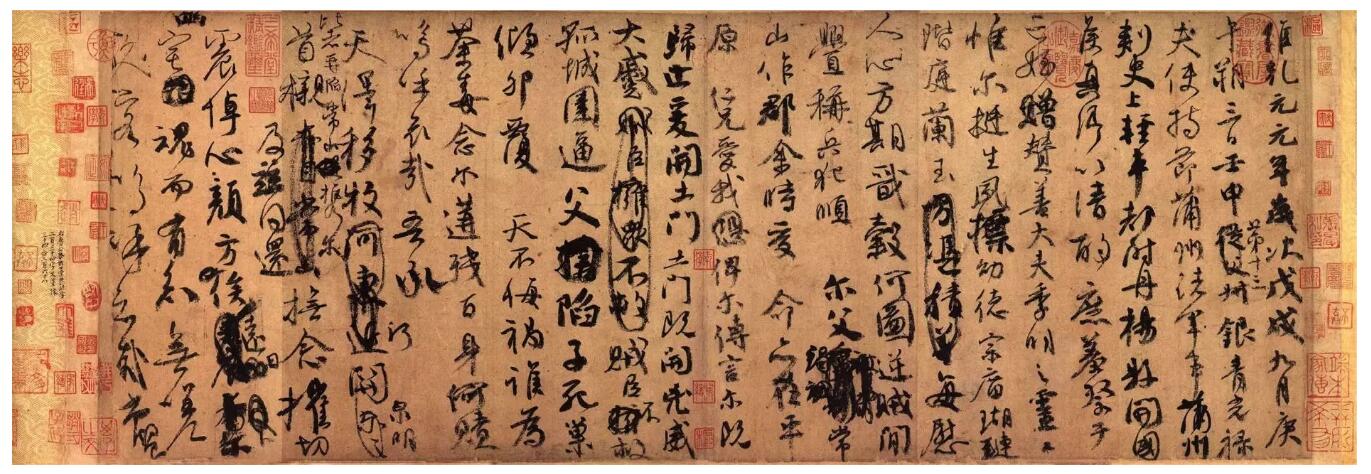

假如用分水岭这种说法,那书法史上的分水岭大体有以下几个:秦、魏晋、隋唐、明。一、秦。秦朝一统天下后,也统一了文字,从此结束了各诸侯国使用文字自说自话大同小异的时代,统一规则的小篆诞生。这是我国历史上第一次统一文字。秦朝官方用字为小篆,但隶书也逐渐兴起,到汉朝达到顶峰。之所以说秦朝是分水岭,就是因为这个时期我国文字完成了从大篆到小篆再到隶书(虽然隶书的大兴是在汉)的转变,我国文字从古文时代开始进入今文时代。二、魏晋。魏晋时期,楷书正式作为一种字体出现,并有了以卫夫人、钟繇、二王父子等创造研袭而渐渐成熟的技法。尽管隶书也可以称为今文,就是说我们大体认得出,但魏晋时期成形的楷书和行书,我们一直沿用到今天。所以说魏晋时期是分水岭。三、隋唐。隋唐时期在字体上并无大的革新,这些都在魏晋时期基本完成了。隋唐时期(当然主要是唐朝)最伟大的书法史意义上的功绩就是书法的的第一个全盛期,技法、风格、流派,异彩纷呈,成为后世学书人永远的知识宝库。尤其是楷书的技法,达到了登峰造极的地步,出现了楷书四大家中的三家“欧阳询、颜真卿、柳公权”,此后任何一个朝代和时期,再也没有超过那个朝代。不光是楷书达到了顶峰,行草书也差不多。(此时期篆隶比较式微)。隋唐以后,任凭历朝历代各有风格和建树,整体上再也难以达到唐朝的局面、再也逃不出唐朝的阴影和窠臼。可以说,书法技法的探讨,到唐朝就基本完成了。四、明。我考虑了一下把明朝列入了分水岭这个层级。我是想从书法表现形式来说。因为这之前的书法,要么就是简牍,要么就是碑刻,但元明时期、以明朝为甚,书法开始出现了我们今天常见的所谓条幅、横幅、斗方等创作形式,更多的书法家开始有意识地去创作一件形式完备的书法作品。这个“一件”,很重要。一件,我们可以这么认识它的几个要素:要有一张不太大也不太小的纸,要有明显的主体部分和落款,并且要加盖印章。这个习惯一直沿用到今天,当然日益成熟和完备。

我说一下我个人懂的,似乎没什么分水岭之说,中国的书法一直是发展的秦时期的,统一使用小篆体,这是很重要魏晋时期,好像是这个时期出现了正式意义上的书法,出现一大批名人,对后世影响极重要如 钟繇,号称书圣的王羲之等唐朝时期,这个时代也 是出现很多名家的时代 欧体的欧阳询、颜体的颜真卿、柳体的柳公权、号称草圣的张旭等宋朝时期,苏黄米蔡四位大家很出名,还有宋徽宗的瘦金体好像在这之后,人才就少很多了元的赵孟頫、明代的董其昌....

-

匿名2023-09-29 15:00:02但给了很多思考的空间。

匿名2023-09-29 15:00:02但给了很多思考的空间。

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《