黄庭坚的用笔方式和风格怎样?

黄庭坚说:若使胸中有书数千卷,不随世碌碌,则书不病韵。″他强调创新,提出随人作计终后人,自成一家始逼真″的书学观。

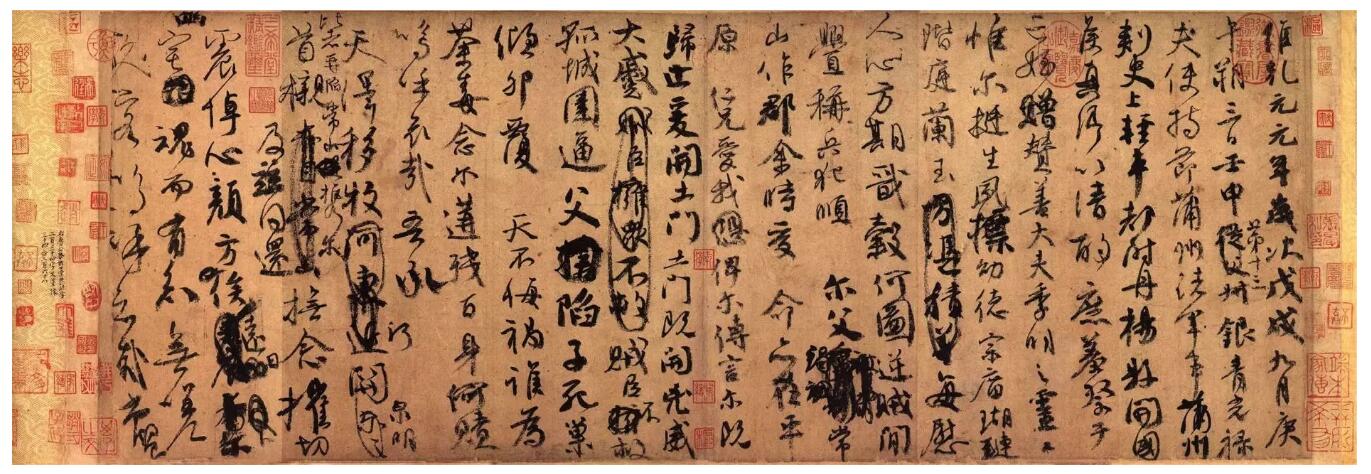

他的行书,用笔多变而节奏感强,线条巧含篆书之意。点画多处断开不连续,上下字不用笔势连绵而用体势连绵。长笔画夸张伸展,内紧外松。以奇为正,清劲伟岸。其代表作品有《松风阁诗卷》、《伏波神祠诗》、《华严疏》、《诸上座帖》、《苦笋赋》等。

黄庭坚谈创作:老夫之书,本无法也,但观世间万缘,如蚊蚋聚散,未尝一事横于胸中,故不择笔墨,遇纸则书,纸尽则己,亦不计较工拙与人之品藻讥弹,譬如木人,舞中节拍,人叹其工,舞罢,则又萧然矣。″

以自然万物为师,是他的创作源泉。创作是情感所引起的,把自己的情感通过物质得以存留,实现了人格外化。

(个人浅见,仅供参考。不当之处,敬请包涵。上图书法作品《九佰黄尘》为黄庭坚所书。)

如果只列举中国书法史上五位最为重要的草书家,黄庭坚(1045-1105年)大概是不可忽视的一位。其草书在线条、笔法、字的组合方式、节奏以及与他其他书体之间的关系,都迥异于前贤,因此,黄庭坚成为我们必须特别看待的书法家之一。

01、黄庭坚草书及其例子大草在唐代达到顶峰,以张旭《古诗四帖》、怀素《自叙帖》为代表。顶峰的标志之一,即将原来小草书中较为明显的侧锋提按欹侧,变为中锋运行,这样,笔锋的活动半径增大,使较大弧度甚至接近圆形的线条的出现成为可能。《古诗四帖》和《自叙帖》中大量圆转飞动的线条,正是中锋用笔的结果。黄庭坚的草书,如《廉颇蔺相如列传》也是如此。

但在《诸上座帖》和《李白旧游诗卷》中,这种情况发生了细微的变化,圆浑匀停的中锋逐渐让位于“三过笔”的抖动式中锋,即书写中为了强调线条中段的力度和质感,多次抖黄庭坚这种用笔方式,他自称为“抖索之病”,并称来自周越的影响。

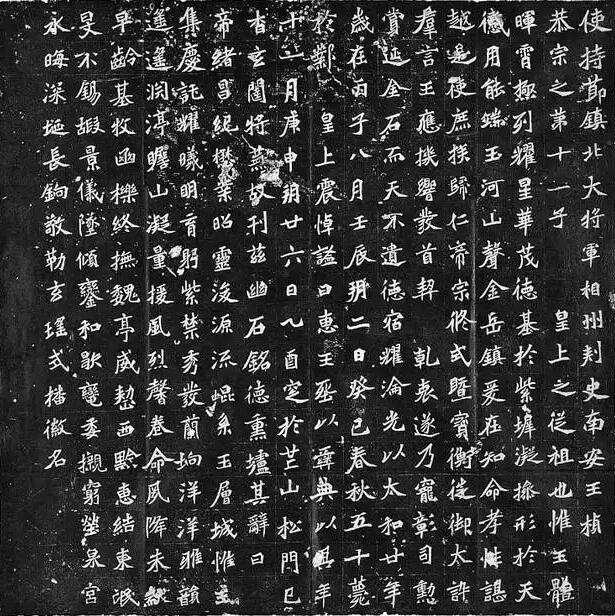

在黄庭坚的中期作品,如行书《婴香方帖》和大字楷书《砥柱铭》中,尚不见此明显特征。特别是《砥柱铭》,其横画大多是露锋起笔、线条平直,与黄庭坚大多数作品大异其趣。《张大同卷》中,黄庭坚招牌式的抖索笔法已然相当成熟,而这件作品正好与《诸上座帖》作于同一年(1100年)抖索笔法在楷书《松风阁诗卷》(1102年)和草书《李白忆旧游诗卷》(1104年)中达到极致,这两件作品也是黄庭坚极具个人风格的代表作。

02、黄庭坚草书特征与风格唐代楷书成熟之后,提按笔法对于起收笔两端的强调日渐导致线条中段靡弱,这正是康有为所说的“中怯之弊”,而且提按笔法也渗透到楷书以外的其他书体中。黄庭坚楷书、行书和草书中的抖索笔法,正是出于对“中怯”补救的结果。抖索笔法显然不是来自传统楷书,而可能是黄庭坚从摩崖碑刻之类的抖索痕迹中体悟而来。因此,清代李瑞清等人临摹北碑所用的抖索笔法并非首创。

如前所述,以张旭《古诗四帖》、怀素《自叙帖》为代表的大草出现了大量的线条组合单元,并消弭了单字线条和结构的界限。而黄庭坚的草书,并没有出现严格意义上的线条组合,大多还是以单字结构为单元。其单字最为重要的特征,就是对紧缩的中宫和发散状的外部线条的强调,以《诸上座帖》《李白忆旧游诗卷》最为明显。而他的小字行楷书和大字楷书,对这两点的强调也是一以贯之的,在大字中体现得尤为明显,《松风阁诗卷》达到极致。

抖索笔法、紧缩中宫和发散的外部线条成为黄庭坚楷书的强烈个性,而这些因素同时存在于他的草书中,成为草书流转飞动的阻碍。黄庭坚的处理方法是:完成单字的草法,将外放发散的长线条楔入紧邻单字的空间之中,人为地制造字与字之间的连接和空间的融合,同时极力压缩中宫空间,放大外部空间,造成线条和空间的极度伸缩对比,从而导致空间的自然流动感。这一点在《诸上座帖》中体现最为明显。

03、结语宋代开启了书法史的一个崭新时代。一方面,客观上是楷书笔法风行,渗透到各种书体当中,填平了各种书体笔法之间的沟壑;另一方面,宋代书法家更强调以己意书写自家意态,熔万千意态于一炉。而黄庭坚的草书,无疑为我们了解书法史的这些幽微之处提供了鲜活的个案。

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《