你希望中国书法未来向哪个方向发展?

用心,用情,用爱,去书写每一个字。没有精,气,神的书法,不能祘是好的书法,现在如此,未来同样如此。

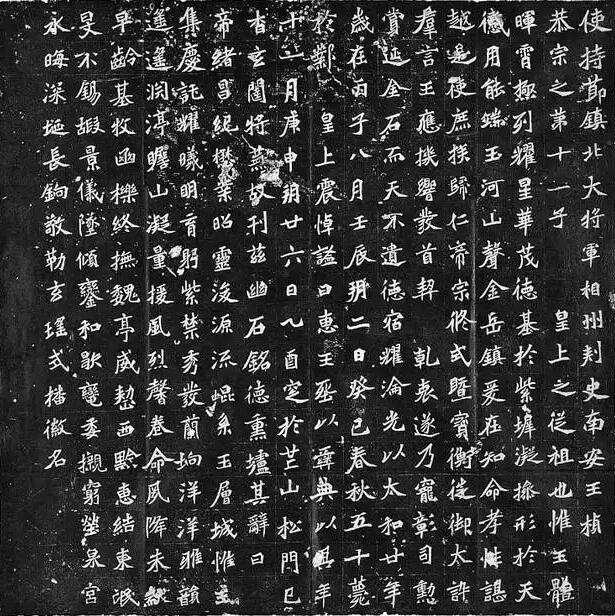

我认为,未来书法向三个方向发展,第一,是继承传统笔法,以临帖而不读诗书的重技而忘道的一种现象,千人一面的书风占主流的普遍现象,这类人占书坛的大部份。

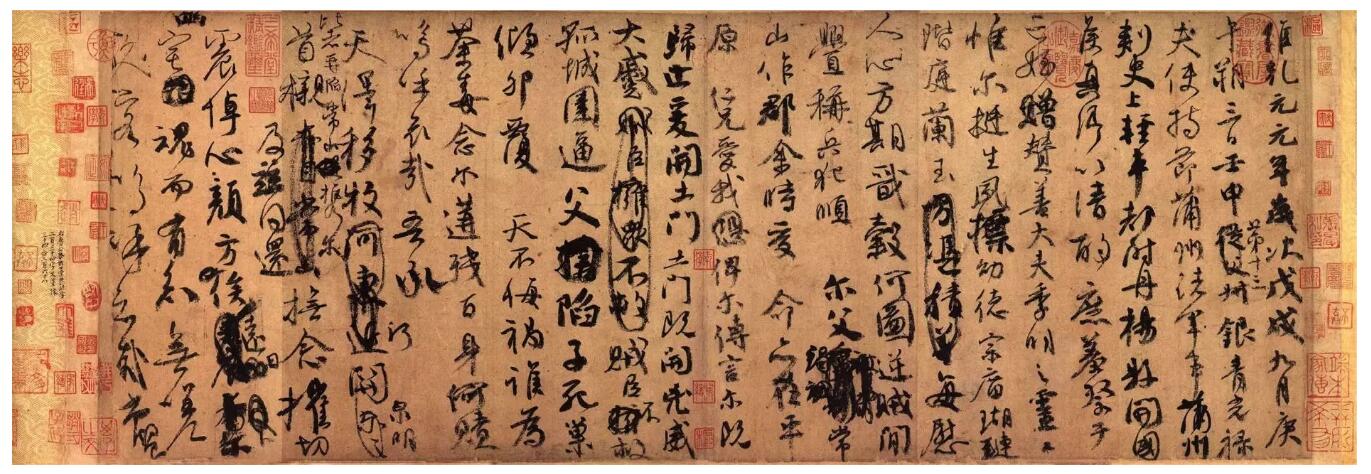

第二,临十几年碑帖后,一些人走出帖门而创作,或树个性书风,探索和研究创新书法艺术的新路,如王冬龄就是一个例,成功与否,让后人评判,但他的探索精神,值得赞扬。

第三,文化学者型的书风,如贾平凹为代表的一类文人字,他们的书风有个性,字如其人,有浓浓的书卷气,千人千面,有情趣而天然,有个性而玩味,一扫千人一面的呆板,给人耳目一新,情趣盎然,收藏家视为珍足之物的一种文化艺术品。

书之妙遒,永远是少数人之玩味,入道难,写出有思想而深情的艺术作品更难,欣赏书之味及气息是难上加更难,

最后一句(欣赏书法是艰难的指向),因为书之妙道在书外,而不在帖上。

古老的书法艺术,是否只能继承,没有了继续发展的空间?

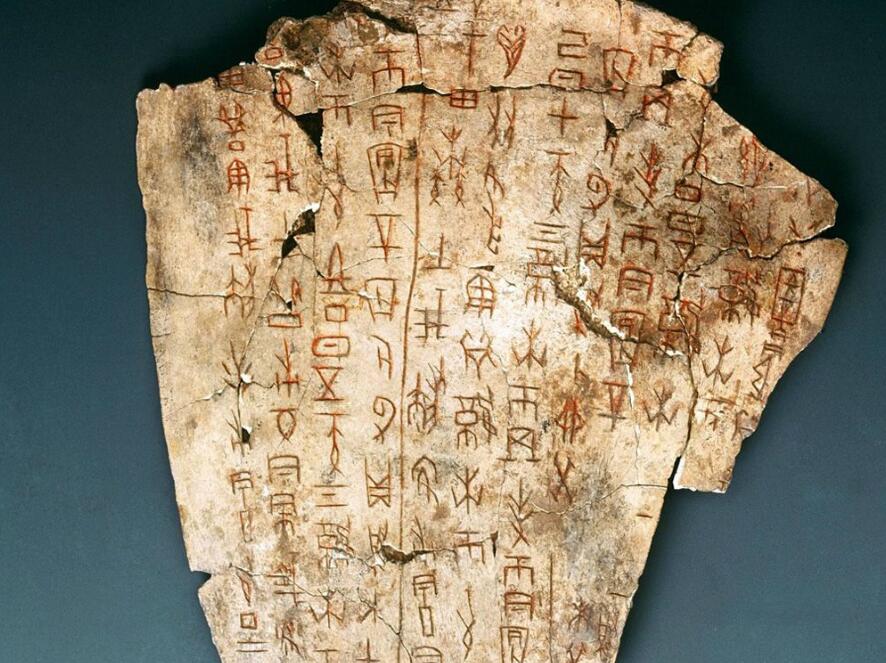

文明出现的重要标志之一,便是文字的使用。我们如今所认知最早的成熟文字,始于“甲骨文”,但可以推断的是在甲骨文出现的更早之前,必然还有着数千年的发展积淀过程。

中国文字除了是语言符号之外,还深刻地影响着中国人的审美思维。

传统的大多数艺术门类,如绘画、音乐、雕塑等,似乎都与书法有着千丝万缕的联系,甚至文学、诗歌的创作也成为了书法的有机一体。

由文字洐生出来的书法,有着实用和艺术的双重性,它们既相辅又相成。实用性推动了文字艺术的普及,反过来文字艺术性又增强了文字的符号表达功能。

当今信息的高速变化,急骤割裂了文字实用与艺术的高度统一,一方面文字更加的“符号化”,另一方面文字也更为的“艺术化”。书法已成为了一门“小众的艺术”,文字中所包含的信息传递与文字象形的美化作用已显得格格不入,这不仅是传承的断裂,更为严重的是“审美思维”的缺失。

同样的,继承与发展也要有机统一,这是一切创新的基础。当代年轻人对传统审美的“美盲”现状着实令人堪忧,既使有着一定传统书法功底的中、老前辈当中中,也存在着病急乱投医的现实,因此书坛出现一些乱象、怪象、狂象也就不足为奇了。

换个思维想想,其实书法的发展空间也挺为广扩的,每个人书写习惯的不同、学识的深浅、性情的差异等,都是拓展书法的空间。但其中的标准,便是你是否根植于传统之中,是否具有与生俱来的“审美情趣”。

书法中讲究的“掬让”、“主次”、“知黑守白”、“正奇相欹”……等等,难道不是一种人生哲理,一种对美的感悟吗?我们接触到的诸如传统建筑、服饰、瓷器、家具、文房用品、乐器甚至杀人的武器,也无处不体现出中国式的审美意味。

因此,培养审美,提高审美,辩识审美,选择审美,也应是拓宽书法生存空间的必由之路。

[临池管窥]谢谢阅览!

继承是必须的,创新也是必然的!但继承并非盲目崇拜,从古至今盲崇者不在少数,甚至有些人跟先贤圣人法帖写得一模一样‘,可能在当时还名气不小但终被历史长河淹没,人的本能就是崇拜勇敢者,继承传统并勇于创新的书法作品才能被后人推崇,不创新就意味着消亡,因此举着先贤圣人的只言片语来说教、甚至头顶着法帖中残笔败字的恭礼膜拜就是自取灭亡!要发展就不能只有过去式,还得创造现代式,孕育将来式!创新就意味着对部分传统经典和教条的背判,但唯一不可背判的只有几千年中华文明形成的艺术框架——崇真!崇善!崇美!

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《