苏轼《寒食帖》艺术水平高在哪里?

苏轼苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士。眉州眉山(今属四川)人,祖籍赵郡(今河北栾城)。北宋著名文学家、书画家。嘉祐进士,曾任杭州通判、黄州团练副使等职,平生仕途坎坷,但艺术修养全面,成就突出。其文清新畅达,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一;其诗清新豪健,与黄庭坚并称“苏黄”;其词浪漫豪放,与辛弃疾并称“苏辛”;其书自出新意,天真烂漫,与黄庭坚、米节、蔡襄并称“宋四家”,为“尚意”书风领袖;其画崇尚意趣,别出心裁,开创湖州画派。书法深受欧阳修的影响,少临摹“二王”,中岁学颜真卿,晚年习李邕,一生游走于晋唐之间,擅长楷、行书。代表作有楷书《醉翁亭记》、《丰乐亭记》等,行书《寒食帖》、《赤壁赋》、《江上帖》等。著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。

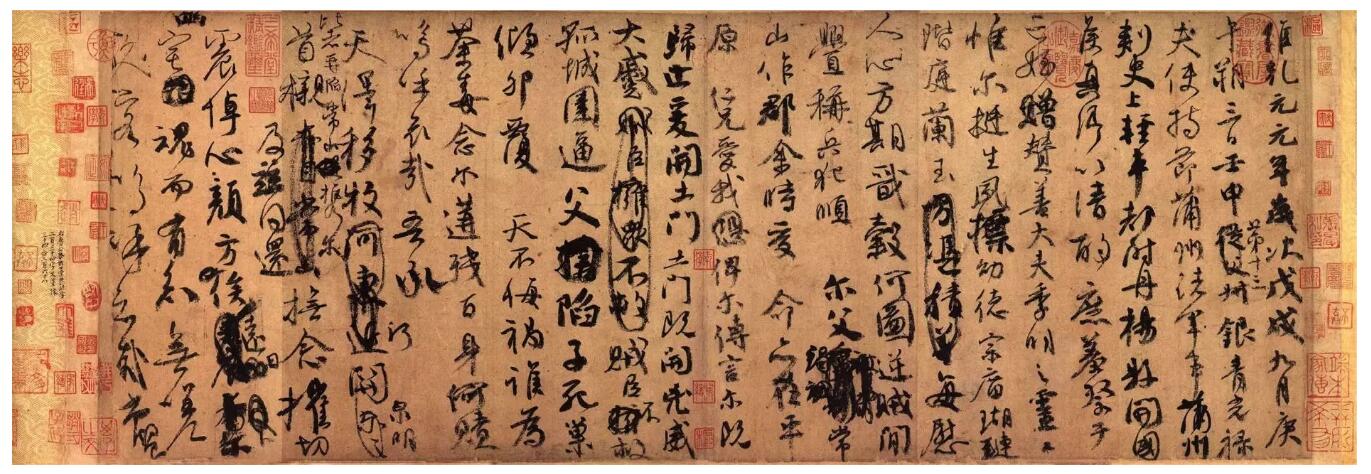

寒食帖《寒食帖》,又称《黄州寒食诗帖》、《黄州寒食帖》,纸本,纵34厘米,横119.5厘米,被誉为“天下第三行书”,现藏于台北故宫博物院。元丰三年(1080年)二月,苏东坡因“乌台诗案”被贬黄州,精神愤满压抑,生活穷困。谪居黄州的第三年春,写下两首五言古诗。其一“自我来黄州,已过三寒食。年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕支雪。暗中偷负去,夜半真有力。何殊病少年,病起头已白。”其二:“春江欲入户,雨势来不已。

小屋如渔舟,湍蒙水云里。空厄煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起。”

苏东坡书法特点寒食帖是苏轼书法的代表,集中反映了其书法的精妙。

此帖点画丰满浑厚,结体宽博质朴,在章法的布置上行距开阔分明,但由于其结体扁平,并不显得松散,反而浑然一体。我们在欣赏此帖时除欣赏笔法、结构、章法外,更应关注其文、书、情的有机融合。诗中的意象如小屋、空厄、坟墓、死灰等渲染出一种凄凉、悲怆的氛围,体现出作者生活之凄苦,心境之悲凉,富有强烈的感染力。在整个帖中,前三行字无论从线条还是从字形来看,相对来说略显拘谨,与后面夸张的形体、粗壮的线条,似乎有些不协调,好像是两幅作品的拼接。然而,结合文意,我们就不难看出这是由情感变化所导致的结果。在开始几行,心情相对平静,第四、五列字形明显增大,而六、七行字形又变小,与前三列相仿佛,我们不难看出东坡先生在书此诗时内心理性和感性的不断冲突。如果说前七列中感受还不特别明显的话,那么接下来的数行则是情感节奏的表现了。从“春江欲入户”起,字形增大,体势极尽横斜之态,时而横画密不透风,如“春”、“寒”等字,时而纵画疏可走马,如“韦”、“纸”等字,尤其是在“空厄煮寒菜,破灶烧湿苇”处,“破灶”字形突然变得硕大,内心的苦楚已经无法抑制。“但见乌衔纸”才恍然记起今日是“寒食”,之后又发出了君门深重,日暮穷途的感慨,“哭途穷”字形又突然变大,感情得到了最后的释放,而高潮过去之后,又复归平静,全诗也在“死灰吹不起”的落寞中结束,给整幅作品圆满地画上了一个句号。

苏轼《寒食帖》我心赏的一是诗魂、二是工笔字锋受情绪起落控制、落差巨大。给人一种受他思维左右的感觉,被行笔带着东倒西歪、时而小心翼翼、时而放纵无忌。我怀疑是否含有传染病毒之类的东西。反正是喜欢。苏轼前途不见光,心已死、魂已伤,欲哭无泪、望天无亮,将死异地、心恋还乡。也许是他人生的最低谷吧。

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

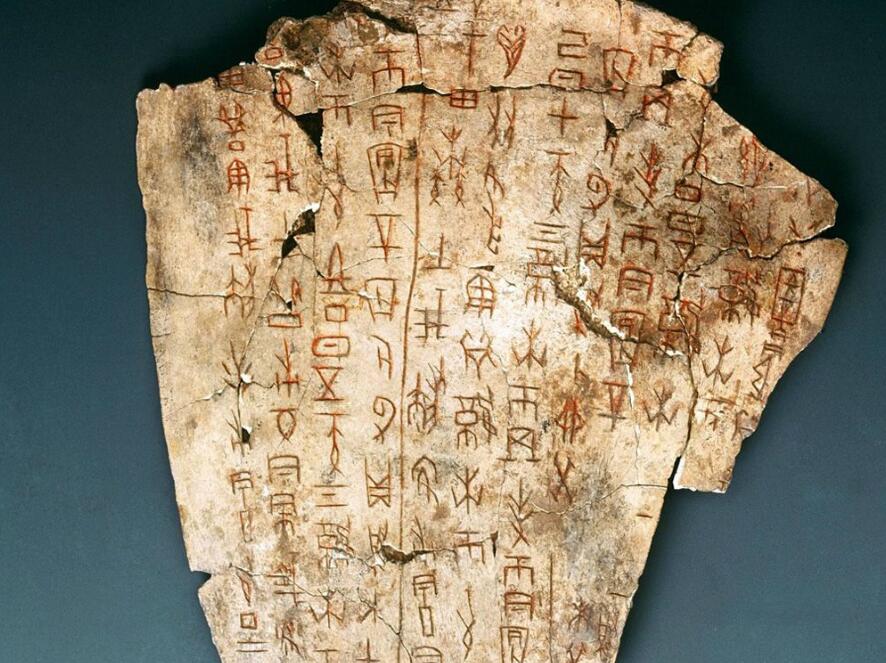

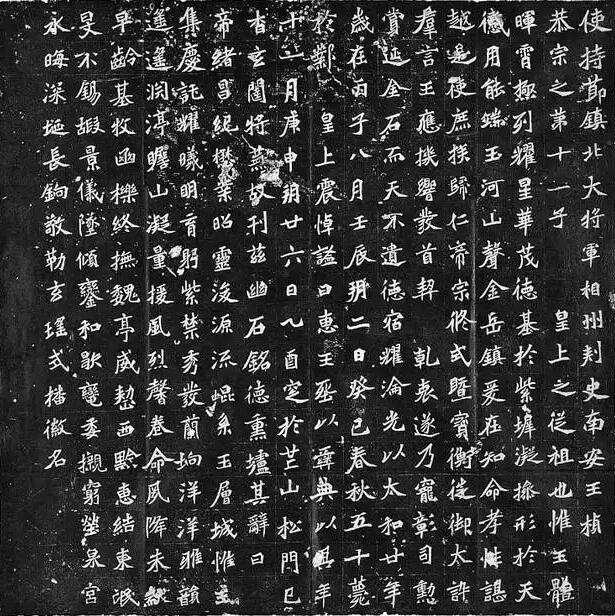

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《