岭南画派现在的名家,你认识几位?你怎么看岭南画派的传承?

岭南画派创建于上世纪二三十年代,是中国画坛一支重要流派,其创始人是“二高一陈”,即高奇峰、高剑夫和陈树人。

岭南画派的第二代最突出的是“岭南四大家”,分别是赵少昂、黎雄才、关山月、杨善深。

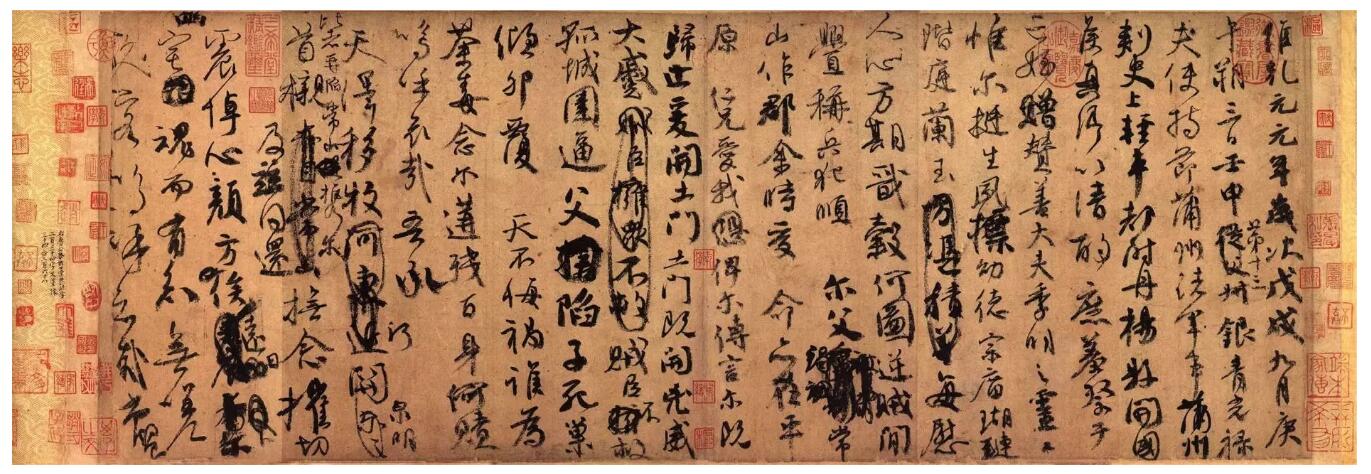

岭南画派的创作题材主要来自于我国南方的风物和风景,其特点是在中国画的基础上融合了西洋的和日本的一些绘画特色,“二高一陈”都曾经留学日本,岭南画派注重写生,当年黎雄才大师为了创作《武汉防洪图》,自己骑着自行车,带着水壶和馒头去写生,与抗洪的军民同吃同住一个月。

岭南画派既有浓烈的区域特点同时又与时俱进,表现出强烈的时代风貌,其用色鲜艳明亮、笔墨豪放酣畅。

岭南画派的传承主要以广州市立艺术专科学校为载体,高剑夫曾经担任广州艺专的校长,关山月、黎雄才等大师都曾经在这里任教,岭南画派的第三代传人如陈金章等也都曾经在这里学习。

我曾经在画展上见过几位岭南画派的第三代传人,但不敢说认识。

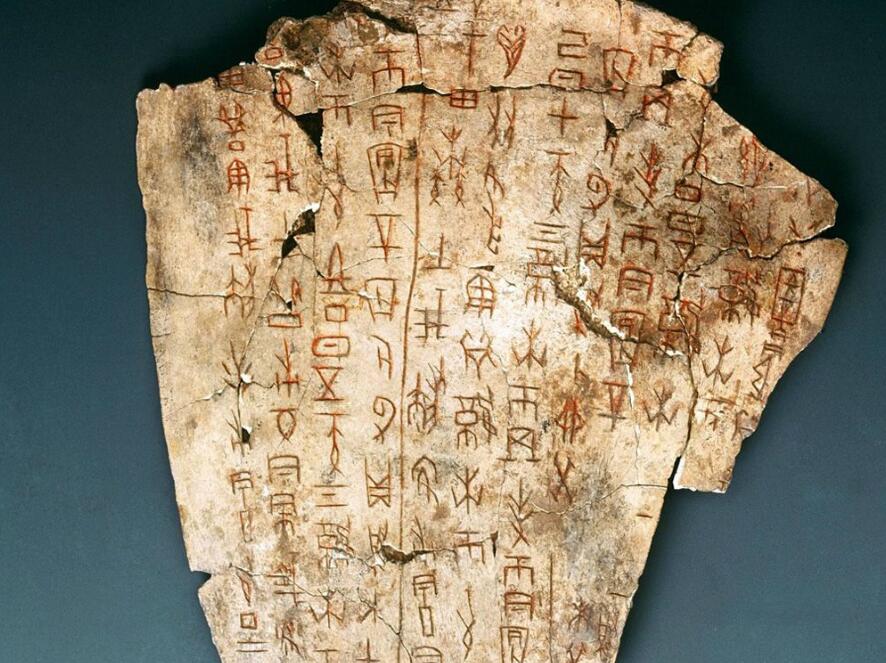

图1,傅抱石、关山月合作《江山如此多娇》。

图2,黎雄才《武汉防洪图》

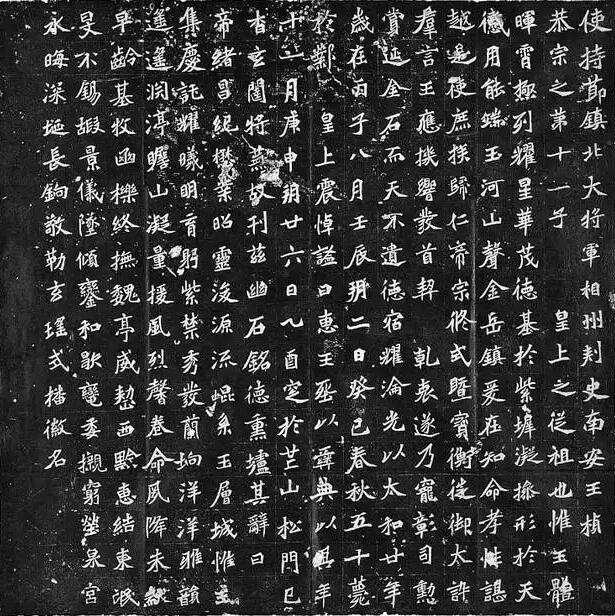

图3,高剑夫花鸟作品。

岭南画派,是指广东籍画家组成的一个画派。创始人为高剑父、高奇峰、陈树人,简称“二高一陈”。他们在中国画的基础上融合东洋、西洋画法,自创一格,着重写生,多画中国南方风物和风光,章法、笔墨不落陈套,色彩鲜艳,学者甚众,它与京津派、海派三足鼎立,成为20世纪主宰中国画坛的三大画派之一。主张以倡导艺术革命,建立现代国画为宗旨;以折衷中西,融会古今为途径;以形种兼备、雅俗共赏为审美标准;以兼工带写,彩墨并重为艺术手法。

高剑父作品

高奇峰作品

陈树人作品

黎雄才(1910~2001),广东省肇庆人,祖籍广东省高要。当代国画家、美术教育家,岭南画派卓有成就的代表人物。擅长巨幅山水画,精于花鸟草虫,画作气势浑厚,自具风貌,被评论界称为“黎家山水”。黎雄才先生是岭南画派在山水画方面成就最高的画家。

赵少昂(1905~1998 )字叔仪,男,汉族,原籍广东番禺。中国画家。1905年3月6日生于广东广州。 1998年逝世于香港。赵少昂擅花鸟、走兽, 继承岭南画派的传统,主张革新中国画。他的画能融汇古今,并汲取外国绘画的表现形式,同时又注重师法造化。作品笔墨简练、生动,形神兼备,深受人们的欢迎。

关山月(1912年10月25日—2000年7月3日),原名关泽霈,1912年生于广东阳江。著名国画家、教育家。岭南画派代表人物。曾拜师“岭南画派”奠基人高剑父。关山月在艺术上坚持岭南画派的革新主张,追求画面的时代感和生活气息;他的山水画立意高远,境界恢宏;他的梅花,枝干如铁,繁花似火,雄浑厚重,清丽秀逸。

何香凝,名原谏,又名瑞谏。广东南海人,1878年生于一个香港的茶叶商的家庭。

是中国革命的元老级人物,何香凝一直没有放下画笔,早期作品有浓厚的日本画风格,她以梅花和老虎为题材的绘画作品享誉海内外。她擅作花鸟,偶作山水,笔致圆浑细腻,色彩古艳雅逸,意态生动。擅长中国画。作品有《狮》、《梅花》、《高松图》等。何香凝的画作立意讲究,她常借对松、梅、狮、虎及山川等的描绘,抒情明志。她的充满斗争之意的作品不仅记录着本世纪初叶以来的变幻风云,是中国现代史的缩影,同时也是她七十年革命生涯和人格品行的生动写照。

岭南画坛从明清起有较大发展,人才辈出,风格独特,技法纷呈,求新求变。代表人物还有居巢、居廉、高剑僧、方人定、卢传远、李抚虹、伍佩荣、容大块、伍嘉陵、黄独峰、司徒奇、赵崇正、何磊、杨素影、黎葛民、黄幻吾、何漆园、黄少强、陈凝丹等。

一些浅见,希望能提供参考

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《