唐以后,不习楷书的“书家”多是伪书家、江湖掮客。此论如何?

没有研究过,真的不懂。

凡是在历史上能留下名字的书法家,楷书必然是过关的,而且是非常出色的

因为古代考试都是科举制度,字的好坏就是一个考生的门面,如果连字都写不好,就别提中举了,这涉及到以后人生的规划,幸福生活从字开始,所以,古代的学生楷书都是非常精到的

从唐代的写经可以看出,那些虽然没有中举的学生,抄起经来也是非常的精妙,以后宋元明清以至民国,那些秀才以致往上的举人等等,楷书无不精到

不学楷书,直接学行书,草书等理论,是当今的一些人,一些楷书练不好的人的借口,也是反映了他内心的不足,所以这种借口是不值得推敲的,只是他的时间,他的功夫都下到了别处没有把大量的时间投入到基础练习,也就是楷书练习之中,而已种种谬论误导广大群众,害人非浅,所以要有更多的人站出来揭露他们这种不对的说法,不能听之任之,否则害人害己

为何唐朝、宋朝的书法家对欧阳询评价不如虞世南、褚遂良、颜真卿高,而明清推崇欧阳询?

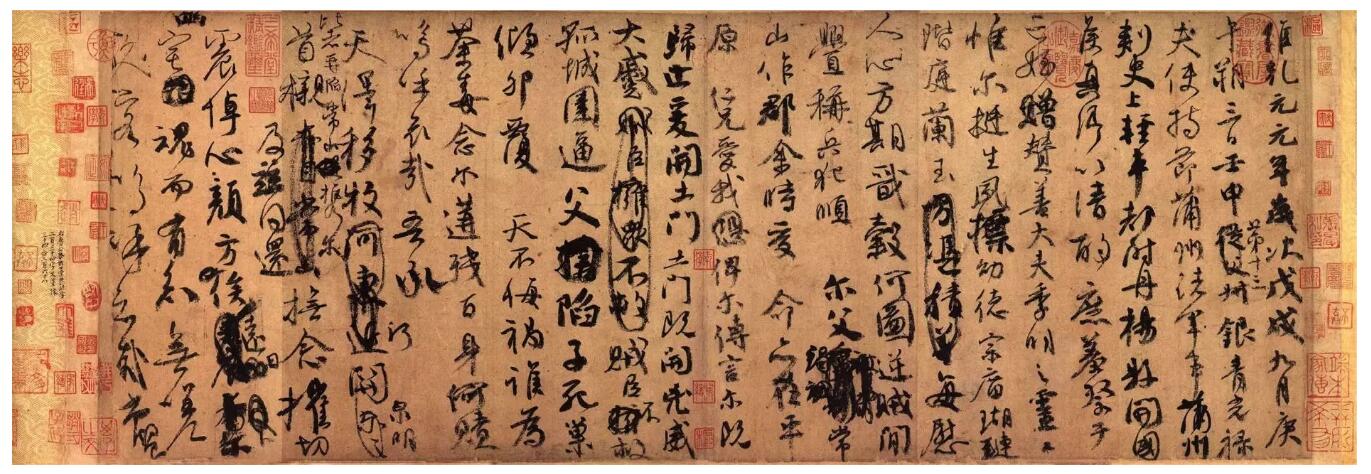

从唐末五代开始,其实书法就开始受颜真卿的影响了,五代有一个被称为杨疯子的书法家杨凝式就是一个很好的代表,他就是典型的学颜真卿的。

宋四家之一蔡襄,在宋代初年书坛是有很重要地位的,他很喜欢颜真卿,把颜真卿的书法推向一个很高的地位,像后来的苏东坡、米芾、黄庭坚都学习过颜真卿的书法。颜真卿的书法对于宋朝的尚意书风也产生了很大的影响。

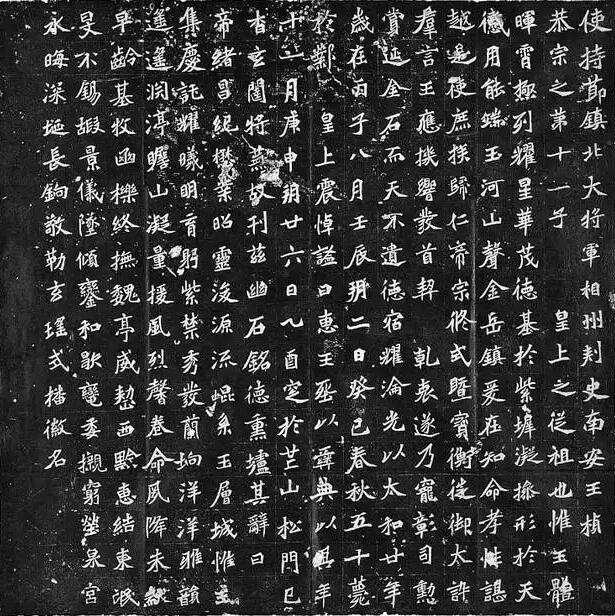

明清时期推崇欧阳询书法,是和科举制度分不开的,其实不仅推崇欧阳询,也同时推崇颜真卿、柳公权和赵孟頫。

因为这四家的书法都比较工整,适合参加应试考试,颜真卿的适合入门,柳公权的可以练习骨力,赵孟頫的书法使用笔更加灵活,欧体的结构最好,“馆阁体”就是从中分化出来,所以表面上看,更加推崇欧阳询的书法。

后来之所以碑学兴盛,有一个重要的原因就是由于大家看腻了千篇一律的馆阁书法,审美太过于统一。

你觉得呢?

同意的朋友麻烦点个赞,关注一下啦。

上行下效,唐太宗喜欢虞世南。首先要说这几个都是书法大家,在艺术上的成就都是势均力敌的。但唐太宗为什么喜欢虞世南呢?因为唐太宗喜欢王羲之。唐太宗对王羲之喜爱到了无以复加的地步。虞世南师从王家后人智永和尚,唐太宗认为虞世南的字尽得二王遗风,还要虞世南教自己写字。

皇帝喜欢的字大臣们自然也就模仿、推崇。据说虞世南《孔子庙堂碑》刻成以后:“车马填集碑下,毡拓无虚日。”每天都有官员去拓印虞世南的字。虞世南死后,唐太宗曾经感叹从此无人可与之论书矣。而褚遂良就是因为字很像,唐太宗也很喜欢,成为他政治生涯的一个筹码,在虞世南之后,颜真卿之前,唐代的书法基本是褚遂良的天下。颜真卿更是从唐引领了书风一直到现在。

关于欧阳询,其实唐太宗是喜欢他的字的,且欧阳询的名声也是远播番邦。当时高丽遣使来求欧阳询的字,唐太宗说:“彼观其书,固谓形貌魁梧邪?”意思是说你看到这样的书法是不是觉得写书之人是一个形貌魁梧的美男子?《新唐书·儒学传》记载欧阳询“貌寝侻,敏悟绝人”。也就是长得丑,但是很聪明。所以欧阳询最大的缺点是长得不帅!而唐太宗是有点颜控的,房玄龄、杜如晦、魏征都是出名的美男子。

宋代其实跟唐代对书法的审美意识相差不太大,黄庭坚夸孔子庙堂碑:“虞书庙堂贞观刻,千两黄金那购得。”《宣和书谱》说:“当时与欧阳询皆以书称,议者以谓欧之与虞,智均力敌,亦犹韩卢之追东郭魏也。虞则内含刚柔,欧则外露筋骨,君子藏器,以虞为优。”但是,说唐宋代对欧阳询评价不高是错误的,米芾在他的《书画史》里说:“(欧)笔力皆率真可爱……唐末学欧尤多。”

至于明清时期,印刷术的发展,木字活本的技术已经很高。且还有了铜活字、锡活字、铅活字等。相比于虞世南褚遂良颜真卿的外柔内刚,欧体的筋骨外露,更适合早期作为印刷的版面。同时,随着科举考试的风格逐步紧缩,能自由发挥的空间少。有了所谓的“台阁体”“馆阁体”也就是考试的标准字。馆阁体讲究“乌、方、光、大”,欧体相对而言更“方”。但是其实明清也不一定就推欧阳询,比如康熙推董其昌、乾隆喜欢赵孟頫。除了客观技术的发展,皇帝的喜好是主要因素。

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

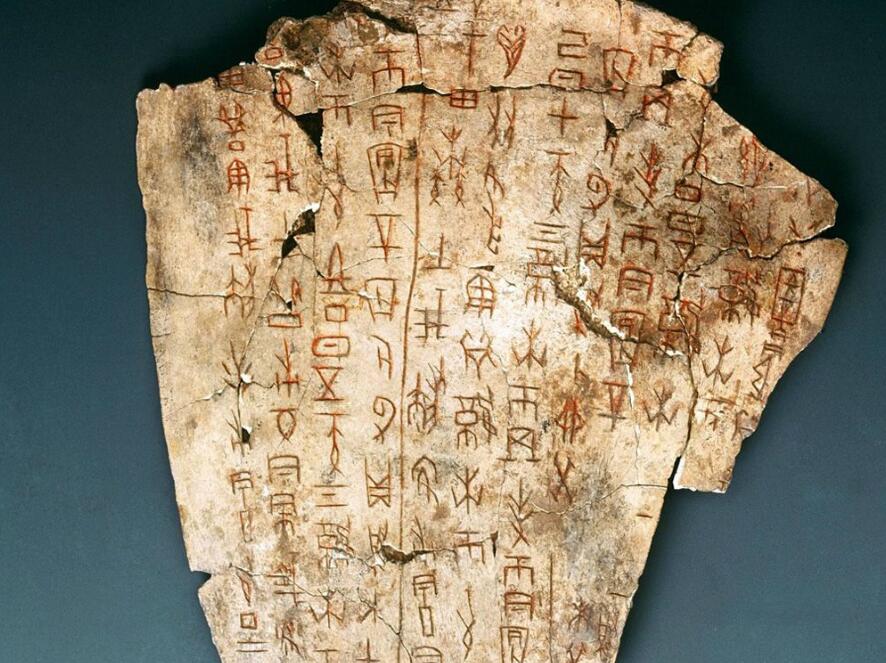

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《