“二王”书法(行草楷)在书法史上的地位,你怎么看?学过吗?

二王行书在书法史的地位至今无人可替代。

王羲之书法是中国传统书法的一座高峰,享圣之誉。王羲之父子不仅是书写技能达到超乎完美的组合和全面的展示,更为重要的是以韵高千古。为后世崇拜的偶像。

“二王”书法体系成为中国书法的正脉,同时也是帖学的正统。

后来继承者代代相传。终其一生只有学其几分,无一人达及概全,其书体流便成了王羲之书法达到了极致。

风标自立之创者,无不透着二王的笔法。因为王羲之书为法外之法,即笔法随着情性表现。达到了姿态千变万化,特别是行草书,特有的流便,特指每个字笔画的起讫几乎没有相同,微妙的提按铺毫,时时流露出畅然状,又有畅而有度,也并非一味流变。

由此可见,追求二王笔法,贵在追求“丽”之美,“韵”之妙,细细回味,其书达到妍美,高境界了。

现在所说的因妍而生厌,因美而生倦,存在对艺术的不同的理解,渐渐远离韵之致。

各有所爱,非常理解,但无论怎么变化,只要学行书,不能缺失书法的畅然之韵味。

王羲之,王献之的行草楷书,在书法史上的地位,怎么比喻都不过分,特别是王羲之,可以说他就是中国书法承前继后的里程碑,是创立中国书法的开创者,是中国书法规范化的母体。

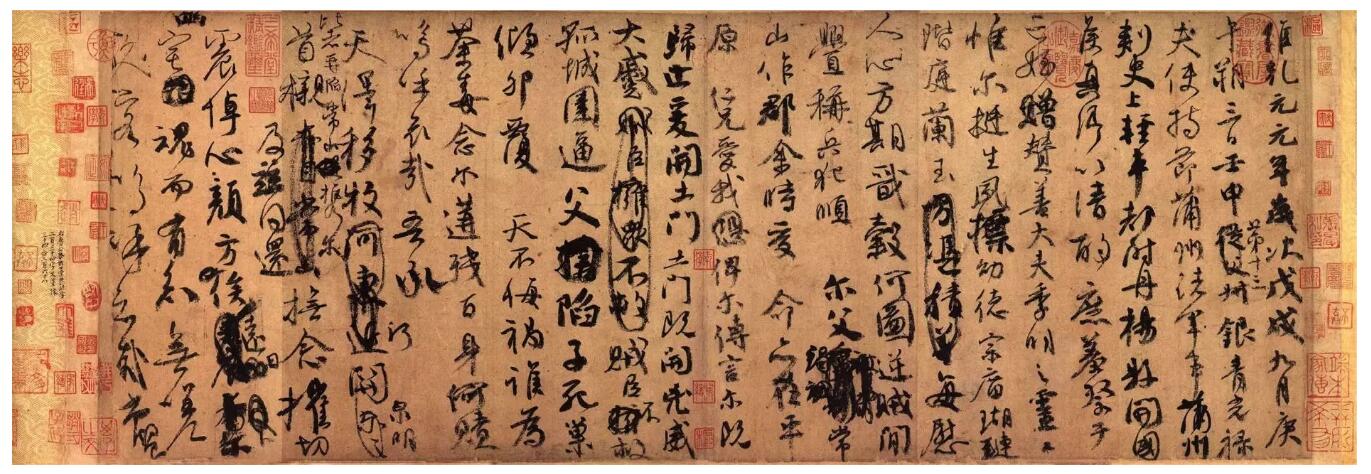

就以王羲之《兰亭序》来说,作为书法艺术的瑰宝,被后人称为不可逾越的高峰。也有记载《兰亭序》里,王羲之自己觉得有些涂改,就想再写,可是再写十几遍,再也难以企及最初的绝妙之作。所以天下第一行书绝非吹捧之言。

总结王羲之书法的特点,可以概括为允和生变、极尽姿态、错落欹正,相生相宜。尽管自古以来人们有过许多分析解剖,尽管你去欣赏或临写读帖过程中,就会觉得它的艺术内蕴丰富,并不是能用语言所可描述,书有意而不可尽言,如禅宗所谓说似一物既不中。所有的揣摩分析只能是盲人摸象,各有观点。

总体来说,王羲之在书法艺术史上的贡献,是在古人的书法基础上,化古为新,开创了楷书,行书,草书的规范标准的经典,而王献之则在继承大王传统书法的基础上,具有创新精神,很好的在书法的破体和一笔书连绵书上有很大的突破。王羲之书法多內擫。而王献之书法开创出外拓笔法。

如《鸭头丸》总共两行十五个字,其实是笔断意连,一气贯通只用了两笔写成。正如张怀瓘《书议》所言羲之秉直行之要。献之制行草之权,父之灵和。子之神俊,皆古今独绝也

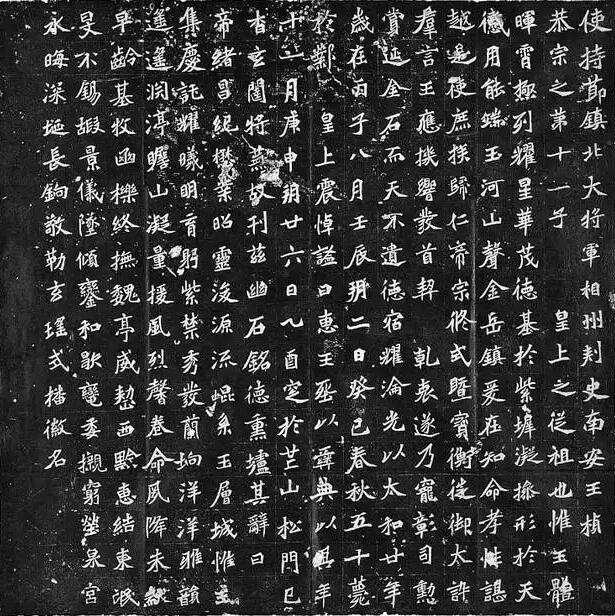

比如你可以把你喜爱的古代大书法家或者书体。拿出来比较分析。都会发展他们都是在继承了王羲之开拓的笔法的基础上,融进了一点自己的创意,就可以开门立宗。无论是欧阳询,赵孟頫。还是颜真卿,苏东坡。都是汲取了二王一些笔法,别开生面的。

二王书法是书法的必修课,学到一定程度,都会进入二王的殿堂傲游,个人临帖最初是由楷书过渡到行书,接触了是《圣教序》。然后王羲之手札之类,如《姨母帖》《得示帖》《二谢帖》等都,然后自然又会深入到草书《十七帖》。直接感受是十七帖的笔法与内在美要高于《孙过庭书谱》,

最大体会是临过王羲之小楷如《乐毅论》《黄庭经》以后,再临唐楷,包括褚遂良《雁塔圣教序》,欧体《九成宫》,总觉得没有王羲之楷书来的贴切,笔画和结体那么温润,自然而然的美,这种感觉类似于喝好酒,吸好烟后,再吸低点档的烟酒。立马就分辨出口感不爽的体会,文化一些叫登泰山以小众山。

倒不是仅仅因为唐楷法度森严,而且其笔画结体过度的顿挫提按。

有意的修饰的成分过多,而且是感觉王羲之的楷书临的过程是一种享受,有一种纯朴自然大巧若拙的质朴,内在的韵味十足,而非像唐楷般锋芒毕露,只怕人不知道它的讲究和美。它的笔法的炫技,精致。全都用在了外在的美,反而没有王羲之中和为美,风规致远的耐人寻味有韵致。

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

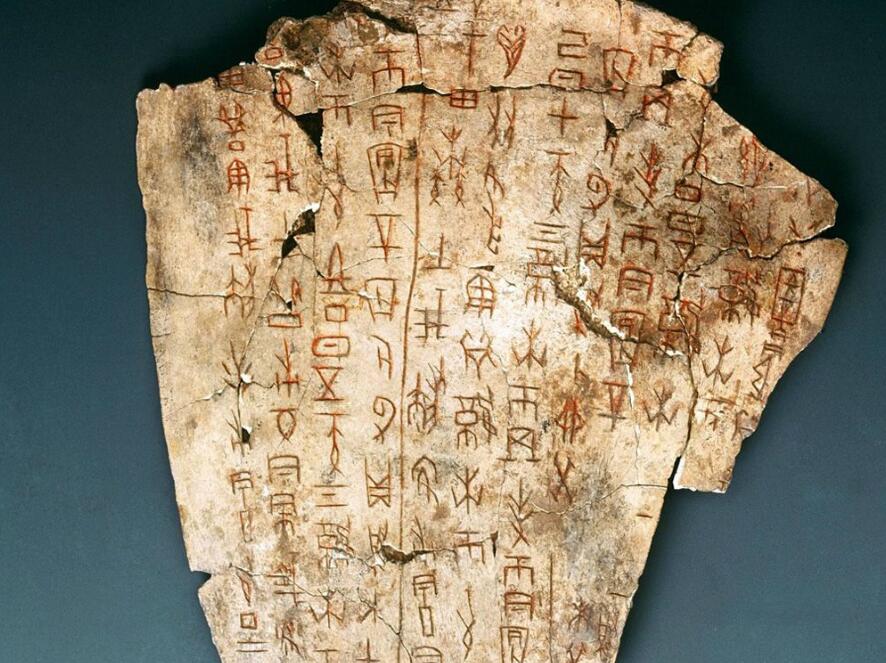

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《