哪一位书法家的楷书水平可以挑战欧阳询的楷书地位?为什么?

这个问题,可能仁者见仁智者见智。欧阳询与颜真卿、柳公权、赵孟頫并称“楷书四大家”,通常的排名是“颜、柳、欧、赵”,欧阳询排第三名,那么谁可以挑战欧阳询的楷书地位呢?

1、第一,颜真卿、柳公权,公认楷书水准在欧阳询之上,无需向欧阳询挑战;

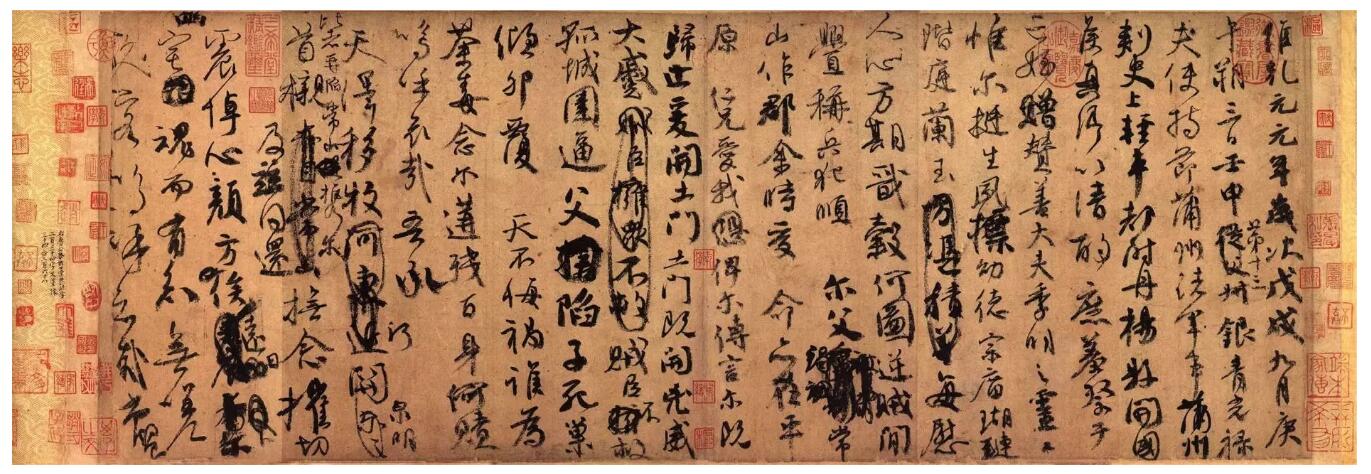

2、第二,赵孟頫排名紧随其后,最有可能挑战欧阳询的楷书地位;

3、第三,至于学欧阳询楷书的,从唐代至今,只有一位姚孟起学得其真谛,虽然学得非常像,但只是在吃别人嚼过的馍,没有一点自己的东西,完全受欧体禁锢。至于姚孟起之后学欧体的,则更加微不足道矣。

所以说,要挑战欧阳询楷书地位的,非赵孟頫莫属。(附图:赵孟頫楷书《寿春堂记》局部)

个人观点,欢迎读者朋友留言讨论,可以有不同的观点。

二田了,但稍差点!

吴昌硕石鼓文和《石鼓文》原帖有什么异同点?

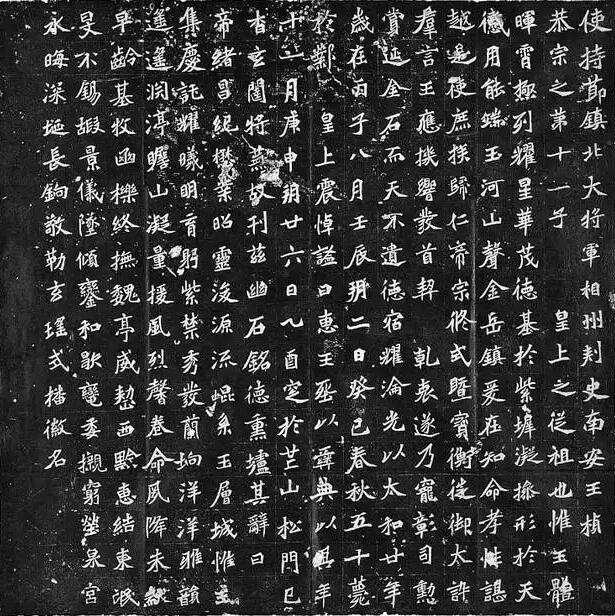

《石鼓文》承载大篆之成,被尊崇为“石刻之祖”。吴昌硕一生致力于《石鼓文》书法的研究,他临摹《石鼓文》38年,始终是忠于原帖古朴雄秀的石鼓风骨,尽得原帖精髓,在本质上是相同相通的。他师法原帖又“临气不临形”(吴昌硕语),以临为创,始终站在创作的之场上向古人学习,无不彰显“古人为宾我作主”(吴昌硕语)的一贯原则,对吴昌硕《石鼓文》的总体评判是:已意多于师法,自创大于继承。主要的不同有以下五点:

一,最大的不同就是吴昌硕改变了原帖文字的体态。原帖文字的结体十分注重“平整”、“对称”、“均衡”和“匀停”,而吴昌硕《石鼓文》则大多“不平整”、“不均衡”、“不对称”、“不匀停”,长短不齐、左低右高,偏斜取势成为了吴昌硕《石鼓文》的字体常态和显著标签;

二,吴昌硕《石鼓文》改变了原帖的字形。原帖字形都是“方中显长”,而他却变成了偏长或超长的字体外形。主要原因是吴昌硕吸取了秦分篆字的形态,承袭了邓石如篆书的结体,使原帖笔画结构更加强调了“上密下疏”、“上紧下松”、“上收下放”的“纵势”,更利于笔墨挥洒而不显拘谨、不受约束;

三,吴昌硕《石鼓文》调整了原帖各字的笔画分布。在结字笔画的疏密上,呈现出笔画紧凑部位更密、虚白之处更疏的特点,一改原帖均衡分布的结字体势,大大提升了笔画结构上的“空间张力”;

四,吴昌硕《石鼓文》改变了原帖笔划粗细一致、总体偏瘦的石刻特征。他将写意画技法融入临摹,下笔如泼墨、行笔有提按,粗细自然,偶现苍涩意味,把原帖的石质刀味化变为“书写感”;

五,吴昌硕《石鼓文》改变了原帖“婉通”的行笔风格。孙过庭曾概括:自古“篆尚婉而通”,并被视为作篆的“法则”“规范”。原帖也不例外,行笔时婉转而无顿挫,接笔时通畅而无痕迹,而吴昌硕以籀作篆,在行笔时不拘于“婉通”的用笔惯势,有意识地强化了“顿挫倔强”,使笔划线条雄强硬朗;在接笔之处自然保留“痕迹”,使笔划线条浑厚奇崛。

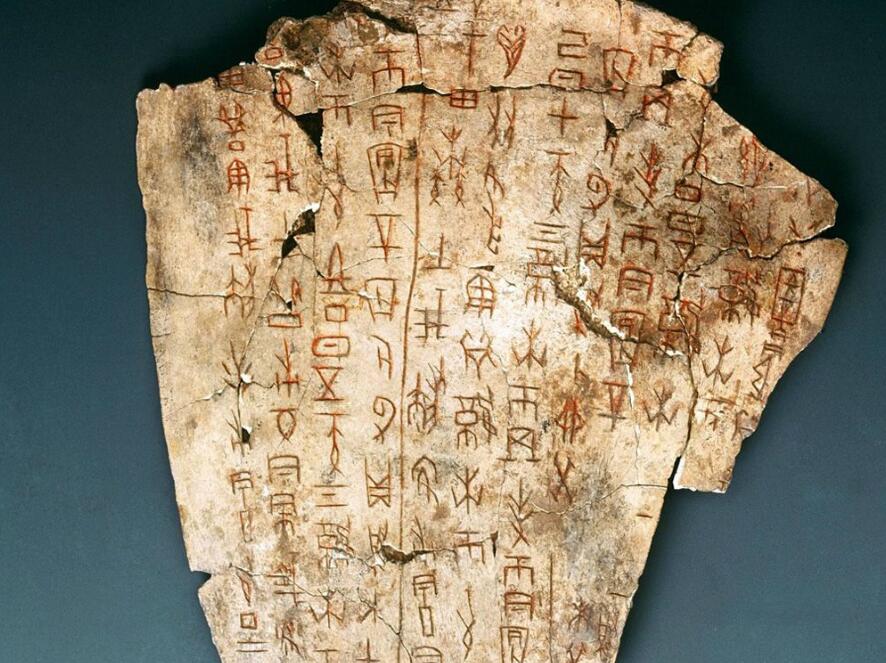

十只石鼓,不知因何而成,很长时间里,一直在陕西凤翔的田野中日晒雨淋,直到唐初面世,一时轰动,杜甫、韦应物、韩愈等都有诗盛赞。

《石鼓文》是大篆的典范作品,笔画匀整,结字疏朗,用笔遒朴逸气。它虽从西周金文发展而来,但不同于西周金文过多的装饰,而显示出自然、朴质的艺术持征。

吴昌硕的书法,以篆书和行草书成就最高,而行草书也得力于篆书。他的篆书从《石鼓文》中得益最多,在不同时期显示出不同特点。

他早期所临《石鼓文》,工稳秀逸,中年后将其结体易方为长,取欹侧之势,与原碑拉开距离,晚年个人面貌凸现,遗貌取神,用笔凝练遒劲,气度雄沉,天真烂漫,苍古老辣。

他的《石鼓文》,在结体上左右、上下参差取势,一改原石鼓文工整勻称的结体,给人以“耸肩”的感觉,打破平正而有出人意料的感觉。

用墨上,他追求刚柔、润渴的融合,通过墨色的变化,表现出毛而润、湿而畅的独特审美韵味。

更多文章,敬请关注千年兰亭。

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《