楼兰在唐朝已覆灭几百年,唐朝诗人还写“斩楼兰”,是什么原因?

唐代诗人的“斩楼兰,用现在的话说就是文学用语,用于比喻比拟而言。

中国古时候的国家,主要是以中原为中心、以汉民族文化向四周延展,对于西方和北方地区的少数族群,由于文化、语言、服饰包括风俗习惯不一样的人多用篾视文字来形容,影响较大就有胡人、胡虏、匈奴和蛮夷等等。岳飞在“满江红”诗词中的一句话就点出了两个外族的名称即:“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”。这里的“胡虏”与“匈奴”概指侵扰北宋王朝的辽、金、蒙古、靺鞨、鞑靼等少数族人。

文学用语,尤其是诗词歌赋,讲究的是语言精炼,以一当十。唐代诗人用“斩楼兰”与岳飞的“餐胡虏肉,喝匈奴血”都是泛指,并不是局限在某地或某个少数族人。

唐朝与汉朝相距时间不远,那时侵犯唐朝边境的囯家或族群也多发生在西域边垂,这一点和西汉时的情形大致相同。所以唐朝诗人们为了歌诵和激励前方戍边将士们的勇气,多用“斩楼兰”来代替当时所遇到的敌顽。

楼兰这个地方,已经消失了好几千年。根据最新考古发现,地处沙漠腹地中的楼兰,只有少量残垣断壁向冒险者们诉说着昔日的辉煌。现在的人们只有在唐诗中了解到的仅仅是一个地名。

万里长城今尚在,不见昔日秦始皇。历史上所发生的故事,只有用历史的眼光来看待,才能使个人行稳致远。(2020/07/04)

楼兰古国,八百年的传国史,张骞出使西域,始揭开了楼兰的面纱,如同楼兰新娘一样,“解释春风无限恨,沉香亭北倚栏杆”,美丽之外更有凄婉。

“不破楼兰终不还”,王昌龄叹息着,揉了揉眉头,只是这时楼兰国早已覆灭几百年,哪里来的感慨?诗人感叹的是突厥、吐蕃犯大唐边境,楼兰再起硝烟!

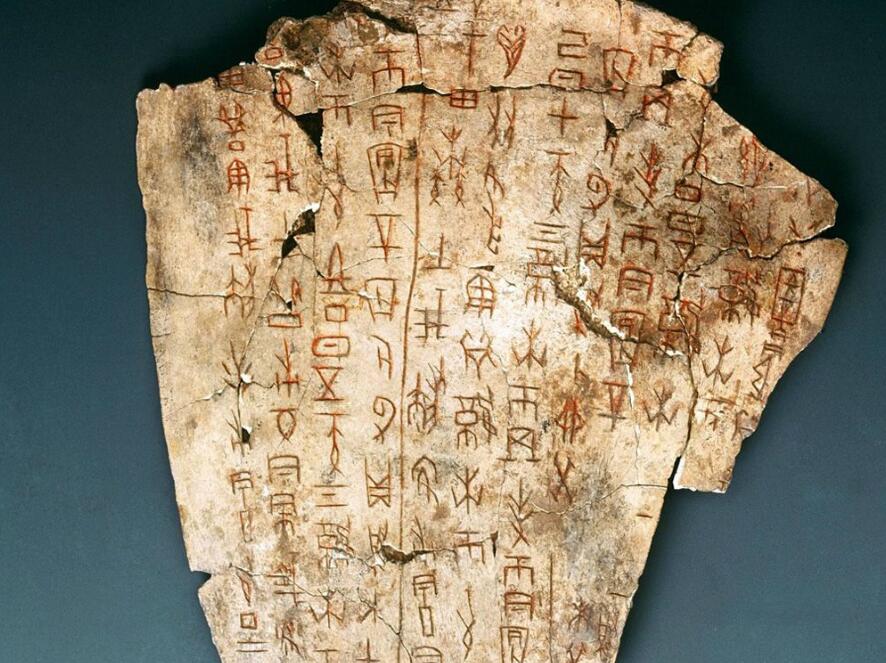

夹缝求生存的楼兰当司马迁目光指向了丝绸之路,然后落在罗布泊西部某处,大笔一挥,楼兰城便载入了史册:“楼兰,姑师邑有城郭,临盐泽。”

楼兰如同一根柔弱的杂草,在汉朝和匈奴之间的夹缝里艰难求生,当强劲的风一吹,她有时探头匈奴,有时又向汉朝屈膝。

楼兰因她所处的位置而兴,也因她的位置而亡,而她存在的意义,不过是块跳板而已。

汉朝以楼兰为供给基地,可以任意地驱赶匈奴;匈奴联合楼兰,就可以在汉朝的边境上肆掠,双方燃起的战火,中间隔着个楼兰。

楼兰像个宠儿,也像个受气虫,接受着汉朝与匈奴某一方的友好,就必须对另一方挥出屠刀。

唐朝诗人喜欢用楼兰主要受汉朝影响,因为汉朝把楼兰打服了,保证了中原的繁华与边境的安宁,而楼兰则做了个有糖吃的孩子。

汉朝三征楼兰01、一征

汉武帝目光一落,聚集地图上的楼兰,指头用力地敲了一敲,”楼兰、姑师小国耳,当空道,攻劫汉使王恢等尤甚”,不知死活,便起兵吧!

楼兰王自以为天高皇帝远,投靠匈奴举案齐眉才是快活,只不过当汉朝大军的蹄声冷冷地踏响在楼兰城,楼兰王才知道自己的想法错得有多离谱!

犯大汉国土者,虽远必诛,赵破奴只用轻骑七百就证明了这绝对不是一句空话。

楼兰王臣服后被放回楼兰,送质子入长安,另送质子到匈奴,两不开罪!

02、二征

汉武帝派大使向大宛国购买“汗血宝马”遭拒,汉使愤恨而去后被大宛国派兵伏杀、劫夺财物。

闻信后的汉武帝勃然大怒,派李广利为贰师将军,讨伐大宛国。

由于路途遥远,准备不足,沿路小国闭城而观,李广利残兵无功还师于屯敦煌郡,匈奴乘机在楼兰国设伏,准备伏击李广利。

汉武帝见战事不利,担心小国依附匈奴,让匈奴壮大,于是再度派6万大军攻打大宛国。汉军顺带收拾了不听话的搂兰,顺风顺水“逛”到楼兰首府扦泥城,楼兰王开门谢罪,再次臣服汉朝。

李广利后攻破大宛国,另立大宛王,缔结联盟,班师回朝,西域各国臣服。

岑参一笔而书道:“浑驱大宛马,系取楼兰王”,道尽大汉的威风凛凛,于欢畅处满饮一大杯恭之以贺!

03、三征

汉昭帝时,楼兰作乱,一人入楼兰杀楼兰王,提头而慑楼兰群臣,此人便是傅介子!

匈奴屡犯汉边境,杀使官、劫掠财物,楼兰国再次担任了不光彩的角色,投靠匈奴浑水摸鱼。大将军霍光眼看楼兰反叛,派出傅介子出使楼兰,实则暗杀。

傅介子利用楼兰王贪财本色,以赏赐为名,于宴席中斩杀匈奴立的楼兰王,提头威慑楼兰群臣,“毋敢动,动,灭国矣!”

迎长安质子回国继承王位,从此楼兰归心汉朝,再无二心。

汉朝这三征并不是专为楼兰而发,更多地是在针对更为强大的匈奴和威慑其他有窥觑之心的外邦小国。楼兰归汉,保证了汉朝边境的安全,又提高了丝绸之路的畅通,更为出击犯境的匈奴提供了机动和快速反应,因此唐朝诗人便以楼兰的得失来论述中原的安稳。

唐朝人以斩楼兰为志一人入敌国杀王,全身而退,既是个人的勇猛无畏,更是汉朝的威慑所致,因此唐朝诗人在追朔汉朝强大之外,更以傅介子为荣耀,恨不得己身一人一马,纵横楼兰,驱敌于边境之外!

唐朝主要外来威胁是突厥和吐蕃。

东突厥

李世民退突厥于五陇阪;柴绍败突厥于杜阳谷,李世民与东突厥有了交集。

突厥20万大军南下进犯长安,尉迟敬德于泾阳败突厥左翼军,李世民率6骑于渭水便桥上斩白马为盟。

这一战,让唐朝人知道了屈辱,李世民那一刻起有亡了东突厥之心!

“挥刃斩楼兰,弯弓射贤王”,这一声李白的呐喊,如同巨鼓敲在了李世民的心上。渭水便桥,外邦铁骑,中原土地上,有哀伤;李世民眼光望着漠外,拳头紧握,吐出一口浊气:下次来了就别走了!

“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”,突厥人撕破协议,进犯河西失败后,李世民眼光一凝,手一挥,六路大军出,可战之将倾巢而出。

“拟脍楼兰肉,蓄怒时未扬”,时机已到,“猛将出北方”!

李靖夜袭占襄城,巧施离间计令突厥内乱,颉利败走阴山;前有柴绍浑河追击,后有柴绍白道堵截,颉利于是派特使前往长安谢罪,拖延时间进漠北,意图东山再起。

“犹道楼兰十万师,书生匹马去何之”,李靖也遇到这个问题,放任颉利进漠北重整部署,来年大唐必然又是一番血雨腥风,李靖为绝后患,率万名精骑追击阴山。

万骑破万军,歼万余人,俘男女10余万,颉利可汗逃走,后被张宝相擒获。

于此后,东突厥领地划入大唐的版图,势力范围达到贝加尔湖。

西突厥

西突厥相当于东突厥,让唐朝省心省力很多,主要因为西突厥附属国受唐灭东突厥的影响,开始交好唐朝,由此造成西突厥内部分裂,长期处于内乱之中。

侯君集和牛进达率唐军灭亡了西域最强的高昌国,在这种威慑之下,西突厥附属国开始转投大唐的怀抱。西突厥为扭转这种局面入侵伊州,被安西都护郭孝恪击败,随后阿史那贺鲁归附唐朝,以唐军左卫将军身份征讨西突厥各部。

“冀马楼兰将,燕犀上谷兵”,虞世南这诗写的是战场,更是对大唐男儿的服气,有了这些好男儿的付出,才有了中原“春光催柳色,日彩泛槐烟”的美好风景。

唐太宗逝世,阿史那贺鲁统一西突厥各部,背叛唐朝,自封沙钵罗可汗。

唐高宗大手一挥,如同唐太宗一样的洒脱,发兵平乱。当苏定方以一万兵力击败沙钵罗10万突厥兵之时,沙钵罗逃亡,西突厥灭亡的命运也就决定了。

吐蕃

唐太宗派侯君集击退吐蕃,开启了和亲之路,也保持了一段长久的和平时期。

安史之乱,吐番甚至攻陷了长安,在这段动乱时期,唐朝诗人再次对强汉生出了羡慕之心,以楼兰为题,抒写自已的抱负,希望回到强唐的安宁和繁华。

大非川,薛仁贵无功而退;青海,李敬玄大败而归。

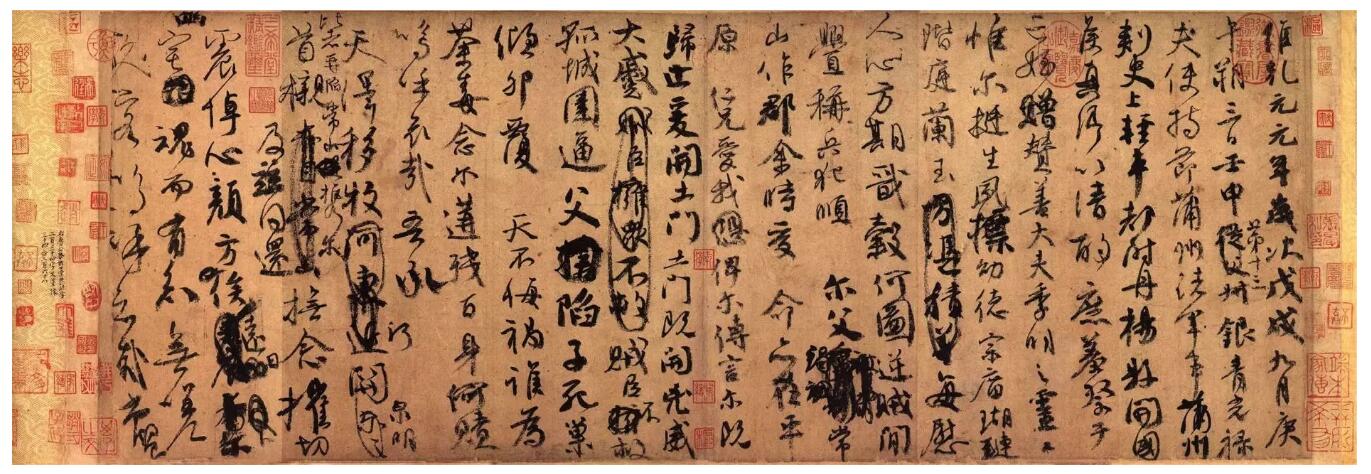

爱酒的李白,抱着坛子,一口酒入豪肠,仿若听见楼兰战马声深深浅浅,于是“愿将腰下剑,直为斩楼兰!”

安息,王孝杰战场称好汉;小勃律,高仙芝声名显。

边塞诗人王昌龄望了眼夕阳,手中无剑,还有笔,浩然而书道:“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”

李晟卫成都,吐番十万大军只余三;韦皋守雅州,生擒吐蕃统帅来相见。吐蕃由此盛转衰。

唐朝取得一系列战争胜利后,安定了边境,控制了西域势力,有效保障了丝绸之路畅通,有力促进了唐朝和西域的文明交流。

盛唐,是许多人向往的时代,但并非祥和的美丽!楼兰虽然在唐朝早已覆灭几百年,而唐朝仍然面对着外敌的骚扰和入侵,许多诗人笔下的诗词,便充满着金戈铁马厮杀之声,响应着那段征战出来的繁华时光。书生不再是喝酒赋诗的雅人,而是写诗明志的丈夫,愿披甲戴剑,站在楼兰的战场上,用胸间的热血,守护大唐的盛世繁华。

楼兰成了唐朝诗人的常用词,可以说是一种抱负情怀的寄词,三分英勇,七分爱国,我以为!

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

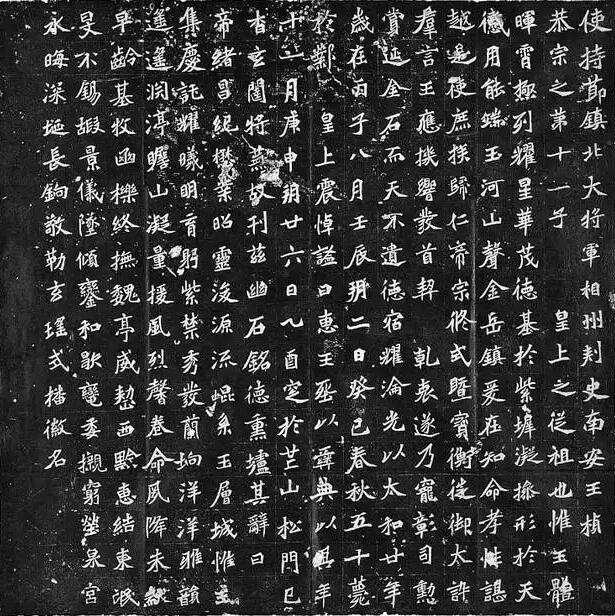

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《