北京大学藏秦《水陆里程简册》与秦汉时期的“落”(上)

秦汉时期,“聚落”一词虽然与今日之“聚落”概念有所区别,但已经具备了普遍居住空间的内涵,被广泛使用,如《汉书·沟洫志》记:“(战国时期,黄河)时至而去,则填淤肥美,民耕田之。或久无害,稍筑室宅,遂成聚落。”①《汉书·赵充国传》曰:“兵至 地,令军毋燔聚落刍牧田中。”颜师古解释说:“不得燔烧人居及于田亩之中刈刍放牧也。”②《后汉纪·光武皇帝纪》曰:“其墯懒不收者,耻不获劳,元不力田者。聚落化之,遂以殷富。闾里犯罪者……乃还琅邪不其山中,以德让导邻里,聚落化之。”③同时,“聚”“落”作为单字又各有其独立的内涵。“聚”在传世文献中较为常见,研究成果亦多④。近来,随着早期聚落形态和“聚落自名”问题讨论的逐步深入,“落”亦开始引起学界关注。

地,令军毋燔聚落刍牧田中。”颜师古解释说:“不得燔烧人居及于田亩之中刈刍放牧也。”②《后汉纪·光武皇帝纪》曰:“其墯懒不收者,耻不获劳,元不力田者。聚落化之,遂以殷富。闾里犯罪者……乃还琅邪不其山中,以德让导邻里,聚落化之。”③同时,“聚”“落”作为单字又各有其独立的内涵。“聚”在传世文献中较为常见,研究成果亦多④。近来,随着早期聚落形态和“聚落自名”问题讨论的逐步深入,“落”亦开始引起学界关注。

一、传世与出土文献中的“落”及相关争议

《说文》云:“落,凡艸曰零,木曰落。从艸,洛声。”⑤“落”的本义和普遍义为草木零落,后引申为人类居处,聚落、村落、部落及院落⑥。其出现最迟可自战国,如《管子·轻重乙》记:“列稼缘封十五里之原,强耕而自以为落,其民寡,人不得籍斗升焉。”⑦以及《管子·山榷数》记:“管子曰:请立币,国铜,以二年之粟顾之,立黔落,力重与天下调。”⑧池田雄一曾据此分析,主张其时存在两种不同类型的“落”,一类是因地利条件改变自然生成的新兴聚落,一类是因铸造货币生成的聚落。他更进一步认为:“落”与文献中的“聚”“邑”“庐”一样,属于“集村”之外的“散村”,其形态自龙山时期就已经存在,它们都是汉末“村”的前身⑨。此说甚见卓识。汉代文献中“落”又写作“格”。《史记·酷吏列传》记:“吏苛察,盗贼恶少年投缿购告言奸,置伯格长以牧司奸盗贼。”《集解》引徐广曰:“一作‘落’。古‘村落’字亦作‘格’。街陌屯落皆设督长也。”《索隐》曰:“伯音阡陌,格音村落。言阡陌村落皆置长也。”⑩《汉书》同传“格”即作“落”,为“置伯落长以收司奸”。颜师古注曰:“伯亦长帅之称也。置伯及邑落之长,以收捕司察奸人也。”(11)对于格、各、落的通假关系,王利器在注解《新语》“亭落”时提到:“北方乡村率以某格庄、某各庄为名,格、各亦落之音转也。”(12)

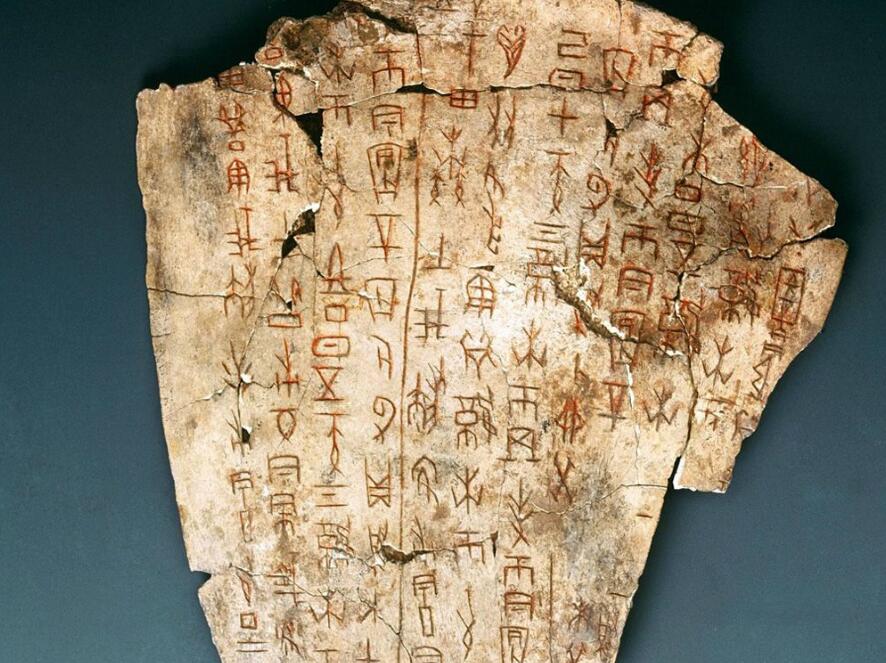

除了以上作为泛称的“落”之外,在以往的出土文献中见有几处具体的“落”名,也通常写作“格”。对于这些“格”的解释涉及学界讨论热烈的秦汉时期“聚落自名”问题。“落”的“聚落自名”意义较早由侯旭东揭示,他是以大葆台汉简“樵中格”为引子展开讨论的。

1.大葆台汉简“樵中格”

北京大葆台西汉墓出土竹简上有“樵中格吴子孟”的记载(13)。整理者、侯旭东、王子今都认为释“格”无误,胡平生对此持保留态度,认为释“格”可疑,但因图版不清,暂从整理者原释(14)。就“格”的性质,侯旭东根据徐广《史记音义》提出“格”与“村落”相当,属“汉代聚落自名”的一个例子。该简中的“樵中格”则是一聚落名称,相当于后来的“樵中村”(15)。王子今对此提出异议,他认为“格”的含义为规格、标准,“中格”即符合标准,“樵中格”可能是检验所谓“黄肠”尺寸规格是否符合要求的记录(16),即主张“格”与黄肠题凑制度相关。陆德富从文意理解、音韵、训诂角度支持了侯旭东的观点,认为“落”在古代是民众聚居之所的泛称,与墟、聚的意思相近,主张“××格(落)”“××聚”应指城邑之外的农村聚落(17)。侯氏的辅助证据为《嵩山泰室神道石阙铭》及放马滩地图“山格”。

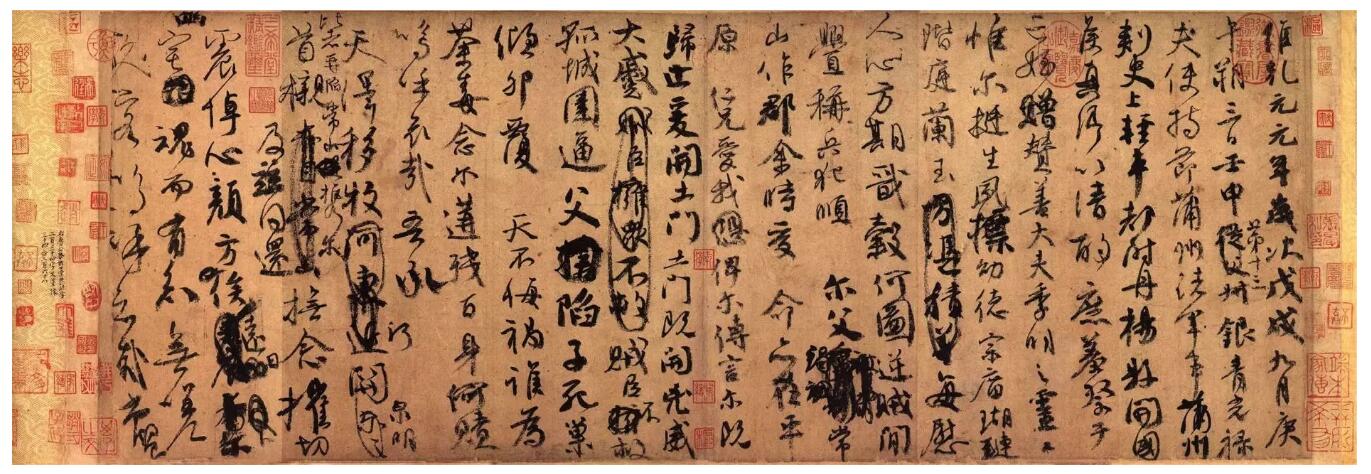

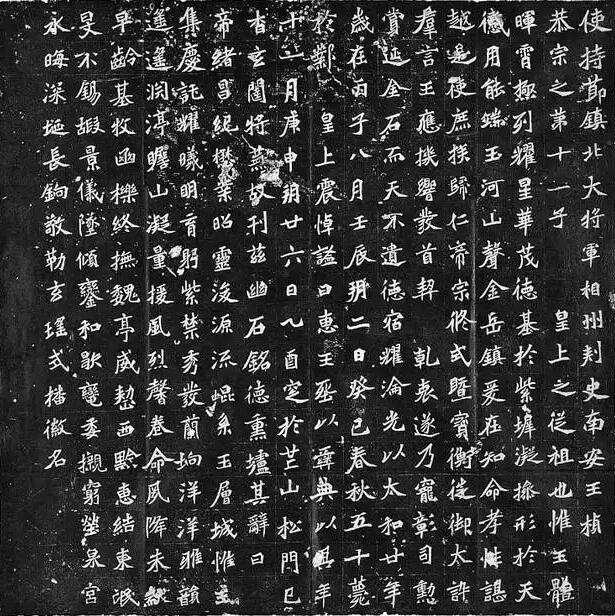

2.《嵩山泰室神道石阙铭》“阳陵格”

东汉《嵩山泰室神道石阙铭》中有“阳翟平陵亭部阳陵格王孟、功口车卿”的记载。侯旭东指出该阙铭的价值,他认为:这里出现的“阳陵格”亦是一个与乡里对应的带有自名的聚落(按:同上文“樵中格”),此句记述方式是自大而小,故“阳陵格”指代的是该(平陵)亭部范围内一个更小的地点。从其后缀以人名看,三个地名表示的是该人的居住地,换言之,“阳陵格”这一地点代表的当是聚落(18)。王子今认为文献资料中“亭部”并没有表示“聚落”或“居住地”的字样,他将“阳陵格”理解为人名(19)。

3.放马滩地图“乍格”

1986年甘肃天水放马滩一号秦墓出土了7张木板地图,其中有被整理者释为“山格”的地名,见于2号地图。何双全、曹婉如、邢义田等认为“山格”是乡间小地名,地名或属于居民点或行政建置(20),侯旭东认同这种说法(21)。相反,雍际春则认为“山格”为河流名(22)。王子今甚至论定“山格”一定不是“聚落或居民点”,大致推定山格可能不是地名,而是树种(23)。今按:最新红外影像显示“格”前“山”字为误释,当是“乍”字(24)。雍际春、王子今推断的基础是“乍格”不以方框标示,我们认为这可能与“格”的性质有关,“格”与县、乡、里、田等的相对明确、集中易于标示有所不同。遍观图版注记并参照主流观点,“乍格”仍以作地名理解为是。

就目前情况来看,学界对于以上3处出土文献与“格(落)”的关联度的认识仍然不够,已有的解释分歧较大。侯旭东结合大葆台汉简“樵中格吴子孟”和东汉《嵩山泰室神道石阙铭》“阳翟平陵亭部阳陵格”、天水放马滩秦地图“山格”,提出“落”具有“聚落自名”意义的观点,并根据太室石阙建造的官方背景指出了“落”的行政色彩(25)。而王子今虽然赞同有关“聚落自名”的提法,但针锋相对的是,他对3处“落”名逐一进行了否定,批驳侯氏以“落”为例证的论据不够充分,认为“落”并不具有汉代“聚落自名”的意义,仅可从其作为居处的本义出发视之为个别民户的居所,而不应作“村落”“聚落”理解,从而也基本否定了“落”的行政属性(26)。新见北京大学藏秦简中的相关信息,能帮助我们厘清这一争议。

二、北京大学藏秦简“落”的发现及其属性确认

2010年年初,香港冯燊均国学基金会向北京大学捐赠了一批秦简牍,之后由北京大学出土文献研究所进行发掘清理与整理研究。其中有一批被整理者命名为“道里书”的简,抄写于卷四背面中部,共有66枚,分上、下两栏书写(27)。辛德勇倾向于使用“南郡道里记”的名称,而在具体研究中称其为《水陆里程简册》(本文采用此名称)(28)。整批简牍的抄写年代大约在秦始皇时期(29)。秦简编绳中发现的寄生虫卵的科技检测结果显示其出土地应为江汉平原,这与《水陆里程简册》所记核心内容相吻合(30)。初步整理可知,目前由辛德勇公布的简文基本上是该篇简册的全部内容。

辛德勇指出《水陆里程简册》的意义主要涉及三点:(1)春秋战国以迄秦汉时期相关区域的交通地理以及其他地理问题;(2)江汉平原与南阳盆地间以楚国为核心的古国历史问题;(3)古代地理文献发展史(31)。除此之外,简文中有很多前所未见的小地名,对于秦汉时期基层聚落景观和地方行政制度的研究也大有裨益。尤为值得注意的是,《水陆里程简册》中出现了几个带“落”的地名,即“豰 落”“三屋洛”“当洛亭”,惜未引起关注。相关简文为:

落”“三屋洛”“当洛亭”,惜未引起关注。相关简文为:

安陆到邻漰亭七十五里(04-062)。

安陆到阆丘亭九十六里(04-063)。

安陆到豰 落卌五里(04-055)。

落卌五里(04-055)。

安陆到吴阳亭八十一里(04-056)。

安陆到博望亭六十二里(04-066)。

安陆到三屋洛五十六里(04-067)。

安陆到街亭九十八里(04-068)。

安陆到当洛亭十八里(04-069)。

安陆到义城九十里(04-036)。

安陆到望凌亭十九里(04-071)。

安陆到宜秋亭九十五里(04-231)。

安陆到阿亭卌八里(04-084)。

安陆到枞亭五十七里(04-083)。

安陆到涢漰亭六十里(04-208)。

安陆到害刑亭八十四里(04-206)(32)。

该部分内容是以“安陆”(今湖北云梦)为中心到周边百里以内各地的道路里程摘录,涉及的主要是乡里之外的行政组织和地名,多数为“亭”,也有“落”“洛”与“城”。“亭”“城”为治安与军事机构,多见于《汉书·地理志》《后汉书·郡国志》等。《说文》明言“落”从“洛”得声;黄震《黄氏日钞》记:“(鲁闵公元年)秋八月,公及齐侯盟于落姑,季子来归。”“落”,《公》《榖》作“洛”(33),是“洛”与“落”同。此3处以“落”为名的地名与“亭”“城”类地方行政组织并提,基本可以坐实“落”作为基层行政组织的意义。而该部分不记“乡”“里”(其余部分多见乡名),亦可见“亭”“城”“落”确与“乡”“里”类行政组织有所不同。由北大秦简《水陆里程简册》可知,侯旭东关于“樵中格”的相关意见是值得信服的,“落”确为汉代“聚落自名”的一种类型,其行政内涵应该引起足够重视。

传世文献中见“亭落”连称,《盐铁论·散步足》曰:“田野不辟,而饰亭落,邑居丘墟,而高其郭。”(34)《新语·至德》记:“是以君子之为治也,块然若无事,寂然若无声,官府若无吏,亭落若无民,闾里不讼于巷,老幼不愁于庭……”(35)亭落与邑居、闾里相对,可见是有别于邑里的居住地,近田野、无城郭,而“亭”与“落”的关系也更为紧密。《嵩山泰室神道石阙铭》以“阳翟平陵亭部阳陵格”对王孟进行身份标识,“阳翟县—平陵亭部—阳陵格”首次清楚地展示了“亭部”与“落”之间的隶属关系。但需要指出的是,这种关系是地域范围上的不断收缩,属于地理关系中横向的地域层面,或者说是地籍关系,而非纵向的政区关系或户籍关系。《水陆里程简册》中的地名“当洛亭”又进一步坐实了亭与落的这种关系,“当洛亭”得名于“当洛”这一聚落,亭的建置或设在其中,管辖范围也包括了当洛及其周边。与“落(格)”一样,汉代买地券中“××陌”常与“××亭部”连书,如“长谷亭部马领陌”“睾门亭部什三陌西”“广德亭部罗陌”等(36),无疑“陌”也属于“亭部”,并与“落”相当。“落”即聚落,为居住地的地域单元;“陌”指阡陌,为田地的地域单元,前者涉及居住地和人,后者与田地、界域直接相关(37),早期“聚落”一词往往与“田地”对举,农村居住空间与生产空间有别又难以割裂。“陌”“落”都属于“亭部”的管辖范畴。同时,“亭长”和“陌路长”的行政职能也是一致的。文献中又见“陌落”连称,《史记》“伯格长”、《汉书》“伯落长”均可当“陌落长”,是专设职务用以管理农村地域的治安,即“以牧司奸盗贼”,这与“亭”之治安督察职能相同,而与乡里的编户行政管理有别(38)。亭的管理范围可能跨越了城市与农村的界线。

概言之,侯旭东虽然指明了“落”的“聚落自名”意义,但是没有更进一步讨论“亭部”与“落”的关系,并延伸考虑各个基层行政组织之间的关系,故其理据也显得不够坚实。如今,根据新出北大藏秦《水陆里程简册》所见3处“落”名,可以坐实这一判断,同时也可以获得一个初步的认识:“落”“陌”属于“亭部”行政管理系统,与乡里类行政组织有别。邑里、田落属于不同的聚落空间,乡里、亭邮则属于不同的行政系统(39),相互交织。所以文献中见有“亭里”“亭落”“××亭部××陌”的称谓。

同时,简文地名“三屋洛”告诉我们,早期的“落”并非指代单个的居所,而主要是多个居住空间的合称,类于今日“聚落”之义。《后汉书·仇览传》曰:“庐落整顿,耕耘以时。”李贤注引《广雅》曰:“落,居也。”并申明到了唐代“落”的含义发生变化,“今人谓院为落也”(40)。除“落”之外,汉代字典中表示基本居住空间的还有如下几个,《说文·宀部》:“家,居也。”(41)《说文·尸部》:“屋,居也。”(42)《说文·里部》:“里,居也。”(43)“家”“屋”是最为基础的居住空间,“里”“落”是“家”“屋”之上的基本聚落形态,“乡”“聚”的社会形态则更在其上。上引《汉书·沟洫志》所记战国时期黄河岸边“聚落”的生成过程,其中“淤泥—耕田—宅室—聚落”的生成模式也是由“屋”到“落”,生产与生活空间紧密相连,这与池田雄一所谓“散村型聚落”较为契合。

此外,对作为行政组织的“落”的时空分布范围的认识也能更进一步,不仅可以追溯到西汉后期的北方地区,更可溯自秦代,扩展至南方江汉地区。结合《管子》的相关记载来看,“落”应当是战国时期北方黄河流域普遍存在的一类聚落形态和行政组织,秦统一六国后保留下来并全面铺展,推行的基础是它与“里”一样都是具有普遍意义的基本聚落类型。在书写形式上,“落”至少有“格”“落”“洛”三种。用字的时空差异,即北方多作“格”,南方作“落”(或“洛”);前汉司马迁用作“格”,后汉班固好古而用字为“落”,恰与相对较早的《管子》所记和出土于南方的北大秦简相对应,书法上“落”与“格”的不同可能兼有时代和区域因素。

三、从国野到里落:早期的聚落形态与空间分野

透过文献我们知道,“里”“落”都有普遍居住地之义,作为单个聚落形体位于居住空间的中层,介于个别居住体“家”“屋”与群组聚落体“乡”“聚”之间,它们是否代表了秦汉时期基层聚落形态的两种类型呢?

“里”义与内、中同,与外相对,《广雅·释言》:“内,里也。”引申为内向集聚。“落”则有散落之义,引申为外向分散。《史记·汲郑列传》记:“郑庄、汲黯始列为九卿,廉,内行修洁。此两人中废,家贫,宾客益落。”《索隐》解释道:“落犹零落,谓散也。”(44)参照汉人对边疆少数民族族群生态的观察,“落”也有明显的分散性质。《后汉书·南蛮西南夷列传》云:“西南夷者,在蜀郡徼外。有夜郎国,东接交阯,西有滇国,北有邛都国,各立君长,其人皆椎结左袵,邑聚而居,能耕田。其外又有巂、昆明诸落。”(45)西南夷地区聚、落分立,区别较为清楚,“聚”内人群从事定居农业,有城邑,置君长,组织形态和生活方式相对社会化,与中原地区差别较小。《史记·西南夷列传》对巂、昆明“诸落”的生活方式有更为详细的描述,记载道:“西南夷君长以什数,夜郎最大;其西靡莫之属以什数,滇最大;自滇以北君长以什数,邛都最大:此皆魋结,耕田,有邑聚。其外西自同师以东,北至楪榆,名为嶲、昆明,皆编发,随畜迁徙,毋常处,毋君长,地方可数千里。自嶲以东北,君长以什数,徙、筰都最大;自筰以东北,君长以什数,冉駹最大。其俗或士箸,或移徙,在蜀之西。自冉駹以东北,君长以什数,白马最大,皆氐类也。此皆巴蜀西南外蛮夷也。”(46)《汉书·西南夷两粤朝鲜传》所记内容基本相同(47)。只是《后汉书》中明确称“巂”“昆明”等为“诸落”。少数族群地区巂、昆明等“诸落”内的人群“编发,随畜迁徙,无常居,无君长”,即从事迁徙的游牧业,组织形态和生活方式相对原始,其领地也相对开阔。对边疆地区族群和地理景观的观察,都是以中原人的生活方式和汉地的组织形态为参照,虽然汉地的“落”与边疆地区的“诸落”“部落”(马王堆《地形图》中有“君”和“部”等组织)等有别,但“落”意指分散、零落和相对自然、原始的组织方式当是共通的。

目前考古发现的农村聚落遗址,就地域环境、经济文化面貌而言,可以分为农业文化和游牧文化两大类型(48);而在农业文化聚落遗址内部又可明显看出聚落形态上分散与聚集的差异(49)。以辽阳三道壕遗址、河南遂平小寨遗址、河南内黄三杨庄村落遗址为例,这三处农业文化类型聚落遗址,包含多个房屋居住体的同时又以单一聚落的形式存在,聚落层级上较为基础。三道壕遗址和三杨庄遗址的相同点较多:均地处河流冲积平原地带;农业及副业生产性质突出,且生产、生活空间紧邻;整体布局较为分散、无规律,房屋被分隔,排列无次序,各户较为独立,这两处遗址可以归于一类。三杨庄遗址是“宅在田中,田中建宅”,农业生产特征突出;三道壕遗址主要生产形式为烧窑,故其居址间隔着窑址(50),这与前揭池田雄一分析的《管子》中两种类型的“落”相似。而遂平小寨遗址更多呈现密集、有规律的格局,户与户之间显露出密切的关系,其水井和街道有一定的规划,体现出较强的公共性和内部联系;同时,其农业生产遗迹并不显著,以集中居住的生活遗迹为主(51)。遂平小寨遗址当属于另一类。它所体现的特征与文献所记“里”的形态颇为对应。根据出土文献,“里”的布局有一些共同的特征:形制规整,内部布局较为集中。放马滩秦简《法律答问》(简186)记载:“越里中之与它里界者,垣为‘完(院)’不为?巷相直为‘院’;宇相直者不为‘院’。”(52)可知“里”的具体规划情形为:“里”有里门和围墙,连通并分隔内外;“里”中各住户相连或间隔较小,户之间有墙垣;“里”中道路交错、街巷纵横,各家住屋周围还有院子。四川画像砖中汉代“街市”的图景,关于曲阜“阙里”的文献记录——“南北一百二十步,东西六十步,四门各有石阃”以及边塞屯垦区因屯戍移民而形成的经过规划的“第一里”“第二里”等,都可以看出“里”经过了较齐一的规划的特征(53)。另外,一般认为农田在里之外,里门和由若干里构成的聚落之邑门,将聚落内部和广阔的田地分隔开(54)。即住宅与田地的空间格局是分开的,田地在里门之外。这种居住空间与农业生产空间分隔的格局,也与秦汉时期“乡里”与“田部”相分离的特点吻合。其时,行政管理上分设两套机构,里的管理属于乡部,而田的管理属于田部(55)。邑中道与邑中舍,田道与田舍,也分别由乡部和田啬夫管辖(56)。故而,无论是从聚落形态上分散与聚集的平面展布方式,还是从生产与生活空间的联系程度来看,两类由个别居住体组成的农村聚落遗址与文献中的“里”“落”都存在很紧密的对应关系。

古代聚落形态中的“集村”和“散村”是学界长期争论的话题。日本学者宫崎市定曾提出著名的“都市国家论”观点,而“都市国家”的先决条件是高度发达的“集村型”聚落形态(57)。他所依据的主要是正史资料。但是众所周知,以正史为代表的文献所揭示的内容倾向于国家及地方行政能有效管控的地带,由此而呈现的聚落形态自然也以规范化、标准化的“集村型聚落”为主体。近年来,通过对文献的深入解读,尤其是新出史料以及考古遗址的研究,针对“都市国家论”的挑战日益增多,对“集村型聚落”形态的说法时有补充,“散村型聚落”的广泛存在逐渐得到认同(58)。以上据我们的分析,秦汉时期的农村聚落遗址可以划分为两种类型,这两种类型分别可以与文献中的“里”和“落”相对应,两类遗址的最大区别在于分布格局上的集聚与分散。以往认为“秦汉时期居民普遍居住在围墙包裹的城及里内”(59)的流行观点也需要重新考虑,因为据秦汉时期聚落遗址可知,在居住形态上,居民不一定都是居住在乡里城邑之内,乡里之外农田、窑址等生产区周围也有大量散居现象存在,这类聚落形体的分散性特征更为显著。

此外,在出土文献中还可以看到一些乡里之外的地名,这些地名背后的聚落实体也可能属于“散村”类型。在反映墓主人生前公私活动的秦汉“质日”简中有一些此类地名,如周家台30号秦墓竹简《秦始皇三十四年质日》中有一段记载:

正月丁卯(1),嘉平视事。

丁亥(21),史除不坐掾曹。从公,宿长道。

戊子(22),宿迣赢邑北上蒲。

己丑(23),宿迣离涌西。

庚寅(24),宿迣

(离涌?)邮北。

(离涌?)邮北。

辛卯(25),宿迣罗涌西。

壬辰(26),宿迣离涌东。

癸巳(27),宿区邑。

甲午(28),宿竟陵。

乙未(29),宿寻平。

其中的“宿迣赢邑北上蒲”“宿迣离涌西”“宿迣

邮北”“宿迣罗涌西”“宿迣离涌东”的具体地望难以考索,但可以基本明确的是,这些复合地名中“赢邑”为乡聚类组织,“北上蒲”属乡下组织,涌西、涌东等是河流旁的聚落,地望均在今江汉平原腹地(60)。由地理环境来看,这些地名的组织形态当与城内的“里”有所不同;而由“宿”可知,它们同时也是居住空间,代表了聚落实体。无独有偶,尹湾汉简《元延二年日记》(按:其定名也应改为“质日”)有“宿羽北一”,“羽”指羽山,“北一”当为羽山之北的聚落名(61)。“北上蒲”“涌东”“涌西”“羽北一”这些都应当属于散居的聚落,基本上以地理方位和地形地貌命名,另如“三屋落”以聚落构成形态命名,不同于“里”多以嘉名、地理位置、数字、取自他县名等的命名方式。

邮北”“宿迣罗涌西”“宿迣离涌东”的具体地望难以考索,但可以基本明确的是,这些复合地名中“赢邑”为乡聚类组织,“北上蒲”属乡下组织,涌西、涌东等是河流旁的聚落,地望均在今江汉平原腹地(60)。由地理环境来看,这些地名的组织形态当与城内的“里”有所不同;而由“宿”可知,它们同时也是居住空间,代表了聚落实体。无独有偶,尹湾汉简《元延二年日记》(按:其定名也应改为“质日”)有“宿羽北一”,“羽”指羽山,“北一”当为羽山之北的聚落名(61)。“北上蒲”“涌东”“涌西”“羽北一”这些都应当属于散居的聚落,基本上以地理方位和地形地貌命名,另如“三屋落”以聚落构成形态命名,不同于“里”多以嘉名、地理位置、数字、取自他县名等的命名方式。

在同一地区往往并存着这两种不同类型的聚落,如放马滩地图(2号木板地图)中除了“乍格”之外,亦见“舆里”“杨里”等里名,所不同的是“乍格”偏处于河流上游,行政建制稀疏,但与“中田”“南田”“东田”临近,清晰地展示了田、落关系;且“乍格”与山、谷、谿类地名一样不以方格框定,这与“田”“里”等以方格框定标示具有明确赋役、户口管理的行政意义有别。“里”的自然地理条件则相对较好,位于河流下游开阔地带,临近县治,行政建制密集(62)。当然,安陆地区的行政建制自然不仅限于北大藏秦《水陆里程简册》所记亭、落、城,其乡里建制亦当比较丰富。

“里”“落”分野,即集村型“里”和散村型“落”的聚落分布格局,是早期国、野之分的遗留。正如邢义田根据上揭三处农村聚落遗址形态的研究所指出的:“汉代农村聚落内部布局形态非一,不像文献中说的那样整齐划一。这迫使我们不得不考虑城邑之里和乡野聚落之里在形态上的不同。城邑中的里经过规划,可能较为规整,乡野农村即使纳入里的编制,其居址布局显然并不一定十分整齐”(63)。先秦时期聚落的格局为:国、郊、牧、野,国人和野人常常用以对观。至秦汉一统时代,国野之野、都鄙之鄙并没有完全消除,国野之分的现实及观念仍然突出,《说苑·修文》记:“事毕,出乎里门,出乎邑门,至野外。”(64)《汉书·食货志》亦曰:“在野曰庐,在邑曰里。”颜师古注曰:“庐各在其田中,而里聚居也。”(65)邑里和田野属于两种不同空间,野外的居住地称“庐”。根据《说文·广部》:“庐,寄也。秋冬去,春夏居。”和颜师古注《汉书·食货志》“庐舍”曰:“庐,田中屋也。”可知,作为居住场所的“庐”,其主要特征是农时居住,位于田野,且相对简陋。另外,从《说文》关于居处的释义出发,在汉代的社会生活中,“家”“屋”“里”“落”相较于“庐”也更具有普遍的居住意义。城及里外常居地称为“落”,田野中临时居地称为“庐”,“庐”为单个居住体,“落”为聚落形态,但两者都是“里”外的居住空间且均与田直接关联,故文献中又见“庐落”之称。国、野之分在简牍文献中也很清楚。如睡虎地秦简《为吏之道》附《魏户律》“民或弃邑居野”,《日书甲种》(简144正叁)“戊戌生子好田野邑屋”(66)。《岳麓书院藏秦简(叁)》一○“魏盗杀安、宜等案”(简167正):“一人杀三人田野,去居邑中市客舍……”(67)一目了然,城邑与田野均有居住地,形成邑中舍与田舍并立的景观格局。

总之,文献和聚落考古两方面的证据都表明秦汉时期集村与散村是并存的,以“里”为代表的集村型聚落和以“落”为代表的散村型聚落,呈现出明显的地理分野,这一区分与先秦时期国野之分格局暗合。

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《