中国书法在历史什么时期发展的最好?

书法第一盛世:东晋,王羲之那个朝代。出现了草书,行书,楷书。但总体来说,晋朝书法还不成熟。连楷书都短飘短飘的。草书爷来没有完全脱离隶味。

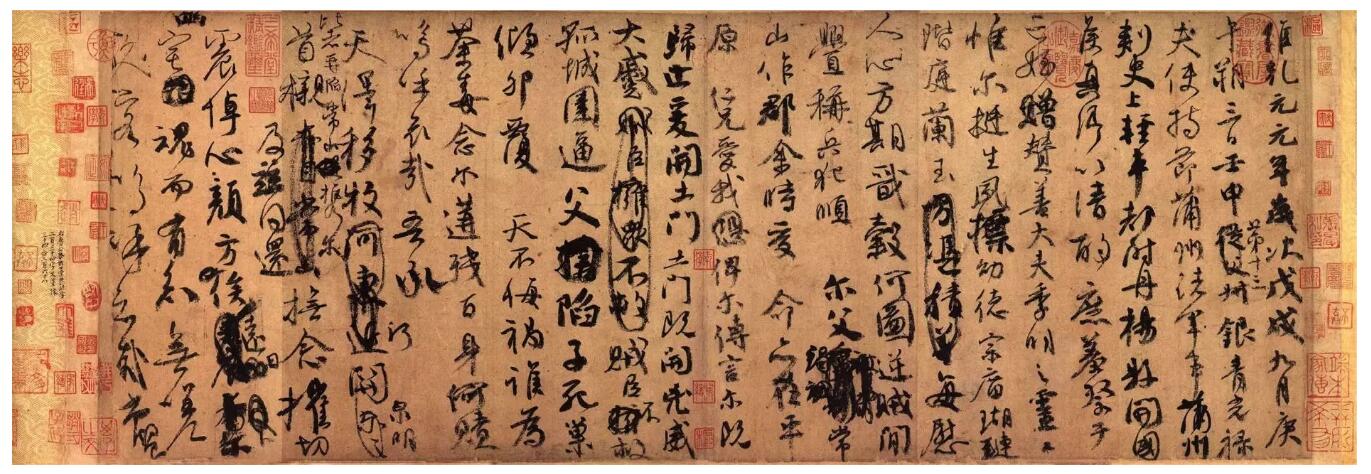

书第二盛世:大唐。个人认为大唐才是书法的最高标时代。楷书巅峰颜柳出世,再无超越者。狂草也是到达极点,后人只能膜拜。就连兰亭序,也带着大唐书风,所以兰亭序到底谁写的,始终是个谜。大唐书风,那盛世气象,真正的高端大气上档次。东晋不如。

书法第三盛世:宋朝。苏黄米蔡

元朝和明朝,书法就比较衰弱了。到了明末才出现王铎来撑局面。

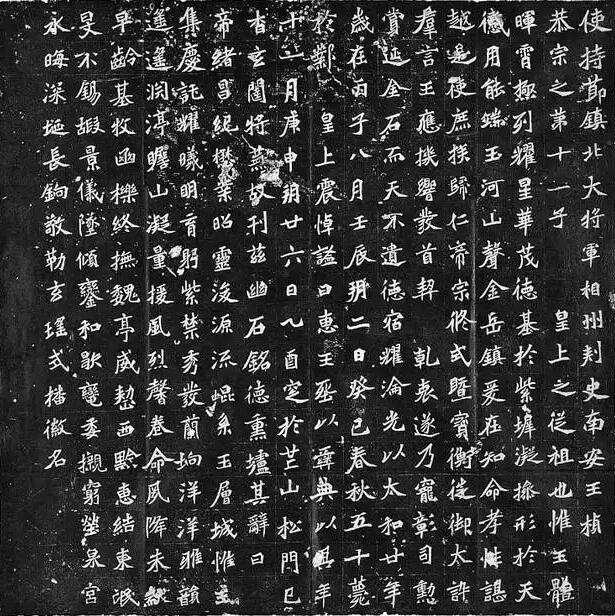

书法第四盛世:清朝。清朝的盖章狂魔乾隆就是个不折不扣的书法痴。而清朝的名家,也很多。郑板桥等等。后来出了以康有为康大吹子为代表的碑派人士。大清的书法,一下子掀起了魏碑热。魏碑热到现在都还影响无数书家。

回答这个问题,需要对中国书法史有所了解、对书法演变发展过程有所了解、对历朝历代书风有所认识。

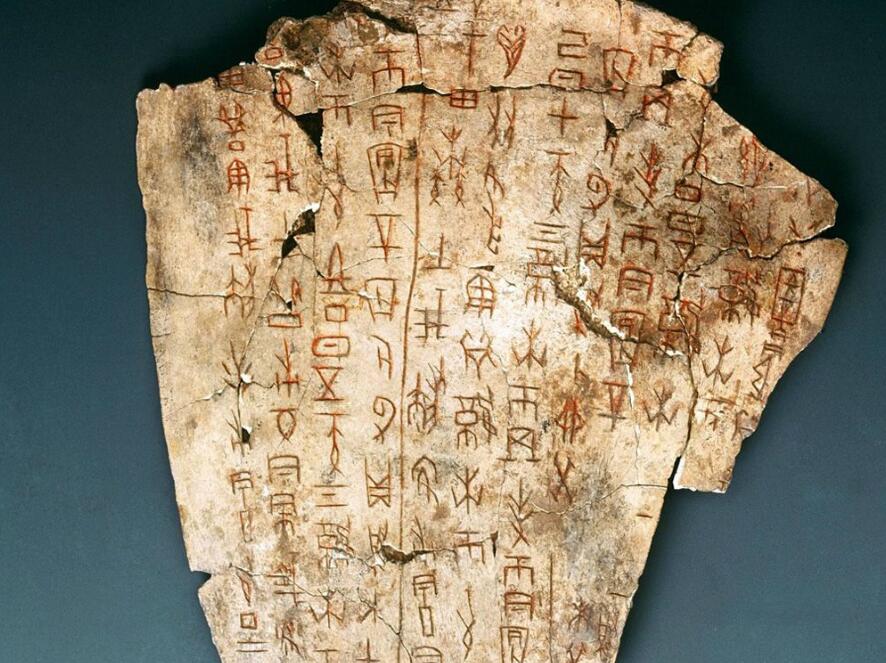

首先,从象形文字甲骨文开始说起,它更多的是刻画的状态,用作于记事而已,属于造字六义的开端,但并不具备书写形,故将此排除在外。

其次演变到商周直到秦统一文字之前的各国文字的金文(钟鼎文)、木牍、竹简、帛书等文字,咱们统称之为大篆。而这个时期,能用上这些工具材料的人士很少,读书识字的人更是少之又少,且上面的文字内容多为记事、文章类,所以在当时应算是作为记录的一种载体而已,虽在现当代大篆书法很吃香,但在当时并谈不上书写、书法艺术,且具有一定的阶级性,所以也将这一时期排除在外。

秦始皇书同文统一小篆字体虽然过程很短,但作为一种书体也在此顺便一提。其笔画均匀、字形修长多为对称,纹饰化多于书写性,古也将此排除。

然后就是汉简汉隶汉木牍及摩崖石刻等隶化文字,汉隶在书法史是称之为分水岭,是其有承上启下的作用,而其晚期最明显的特征蚕头雁尾比较定式化,较易落入俗套,且笔画方折、圆转、断连较为固定,少见书写性,更难见性情,故排除在外。

紧接其后的是楷书(在此将锺繇小楷、魏碑、唐楷统称之为楷书),锺繇的楷书多取法隶书笔意,虽有新意,然在当时推行较慢,所以具有局限性。魏碑多为刻制,且有南北之分,然矫揉造作之感较为明显。唐楷法度过于严谨,难见其性情,虽对后事影响很大,但不算是发展最好的事情。

再就是草书(章草、大草、狂草、古今草统称),过于讲究形质,且草书有其自身的局限性,就是艺术性太强了,实用性较差,影响不是非常大,故排除。

最后就是行书了,行书在魏晋之前就已存在,而发展到顶峰时应属东晋二王时期,在这里我的观点就是:中国书法,在二王时期发展最好。其原因主要在于王羲之将人和书结合起来了,达到天人合一的境界,而并非之前的故意为之。晋人尚韵,在乎的是自然之美、和谐之道,故在书写表现是都是无意为之,行笔过程都是顺势而为,不刻意去表现。

后面的南北朝、隋唐五代十国宋元明清等大多都是取法二王,以二王为宗,虽在明清有碑帖之争,但不管取法的是碑还是帖,至少都在临古,所以也就无可厚非。

而在现当代,虽然看似书法艺术一片大繁荣,但沉淀太少、功利心太强、难见神采!

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《