传统书法中笔杆偃倒是绝对禁止的。田英章却打破了这个法则。难道他真的超越了古人?

强调中锋用笔的人,甚至是笔笔中锋都是机械学书!

书法的本质是丰富多彩,是变化!单一地区强调中锋用笔就意味着你所书写出来的线条单一,少变化,使用侧锋,偏锋越熟练,越多才能让你的书法的线条越丰富,越变化!

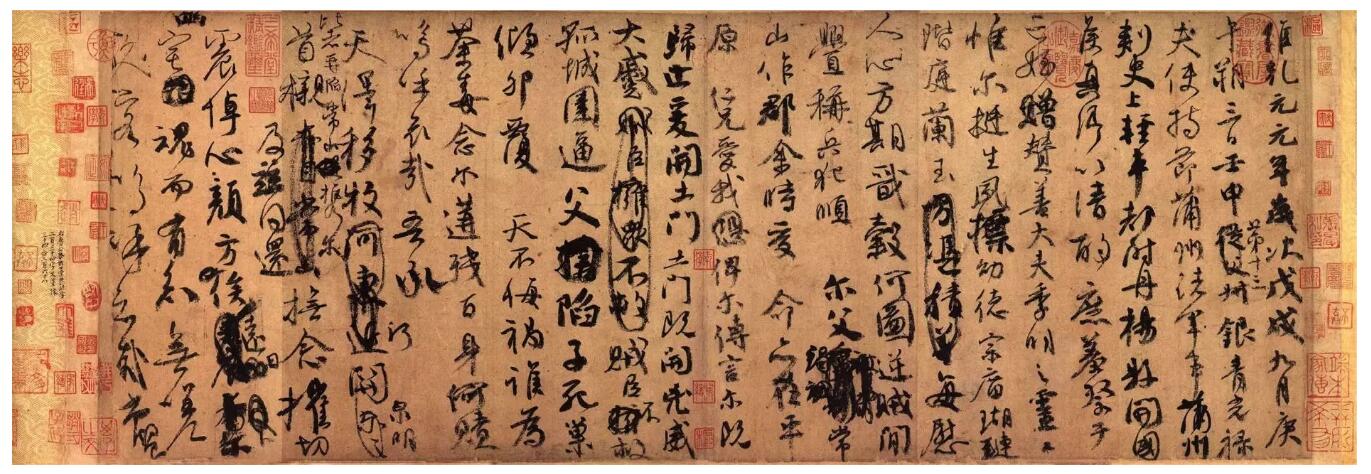

王羲之最擅长作用侧锋,而且王羲之的侧锋能写出中锋的浑厚,饱满!所以王羲之才能立足书法巅峰数千年。

田英章写字中锋尚未学明白,至于侧锋,偏锋更是无从谈起,而笔杆倒偃这种笔法早就存在,只有无知的人才会认为,笔杆在书写时始终是直的,即使是田英章书写时能够达到笔杆倒偃,他的字也没有脱离馆阁的牢笼,笔杆倒偃,以及侧锋,偏锋都是书法丰富笔法的手段,田英章学的笔法只是九牛的一毛,就妄谈什么独创,唉!真是井底之蛙的见识!

执笔无定法!曾有人向启功先生请教关于写字执笔的问题,启功先生直白而言:‘没听说拿筷子还有专门的方法!怎么方便把饭菜送进嘴,就怎么夹。写字也是一样,怎么写得顺手、写得好,就怎么执笔吧。’ 正确的执笔方法应当注意:一要拿稳,二要拿松,时紧时松,只要各个手指不聚在一起,不扣住掌心,使得运用时灵活自然,即可以了......一句话,执笔要自然灵活便于书写。 古人席地而坐,左执笔管,肘与腕俱无着处。故笔在空中,可作六面行动。即前后左右,以及提按也。逮宋世既有高桌椅,肘腕贴案,不复空灵,乃有悬肘悬腕之说。肘腕平悬,则肩臂俱僵矣。如知此理,纵自贴案,而指腕不死,亦足得佳书。 执笔如拿筷 对于执笔、运笔的方法,历代书家意见各不相同。有的竟把它说得神奇玄虚,如龙眼法,即三指执笔,用食指、中指的指尖放在笔管前面,拇指抵在笔管里侧,皆作弧形握住笔管,使虎口呈正圆形,像龙眼一样。若虎口变成扁形,便叫凤眼法。还有把手腕向里扭着,则叫回腕法。这样执笔,书写起来既吃力又不灵便,实在是自找别扭。传说王献之小时候执笔练字,其父王羲之在后面看,伸手去拔他的笔,没拔掉。后来一传再传,便误传为写字执笔一定要死劲用力才能写好字。 启先生认为,对历代流传下来的一些执笔说法要做科学的分析,不要一味盲从,要敢于破除这些不正确的条条框框。绝不能用力死死握住笔管,否则写起字来转折运行就很不灵便,写出来的字,笔画必然会死硬僵直,笔画之间的轻重、快慢也不好控制,字既不自然又无变化。就像我们日常拿刀切菜、拿锯锯木材一样,如果拿得太紧太死,那是很不灵便的。只有时紧时松,才能自由操作,运用自如。又好比我们日常吃饭用筷子夹菜,首先要看准桌子上菜的位置,然后很自然地拿起筷子去夹,一夹准能夹上。在用力方面,如夹白豆腐,用力轻点;夹炒肉片,用力可以重点;而夹油炸花生米时,用力既不能太轻,也不能太重,要用巧劲。其实执笔写字与拿筷子夹菜道理一样。这是人们几十年用筷子吃饭、夹菜得出来经验和习惯,既要拿稳又要拿松,时紧时松,随其自然才能灵活。书写时注意力多用在笔画地轨道曲直、笔画之间的比例位置上,不要只注意笔画表现的形状变化。启先生反复地告诉我:你怎么样拿筷子夹菜,就怎么样执笔写字。这也是我通过几十年的实践印证了地一个非常简单而又科学的好经验。 先生对执笔问题也有精彩的论述: 执笔要松,自指尖、手腕、肘、肩,无一处用力才好。当然松到拿不住笔、使不开笔也不行,但不要有半分“僵劲”。……悬腕悬肘等说也不必管,手无僵劲,写熟了,自己也忘了手在悬着没有。古代有一个大胡子的人,有人问他睡觉时胡子在被里被外,他原来并没注意过,经这一问,注意答案,一夜没睡着觉。用笔也是如此。 古人论用笔有“执笔无定法,要使虚而宽”之说。其要旨在于运笔时能够轻松自然而无僵劲。先生之说同义。悬腕、悬肘也根据所写字的大小而定。执笔方式及悬腕、悬肘与否,本为了把字写好,不可为方法而方法。“一句话,执笔要自然灵活便于书写”。

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

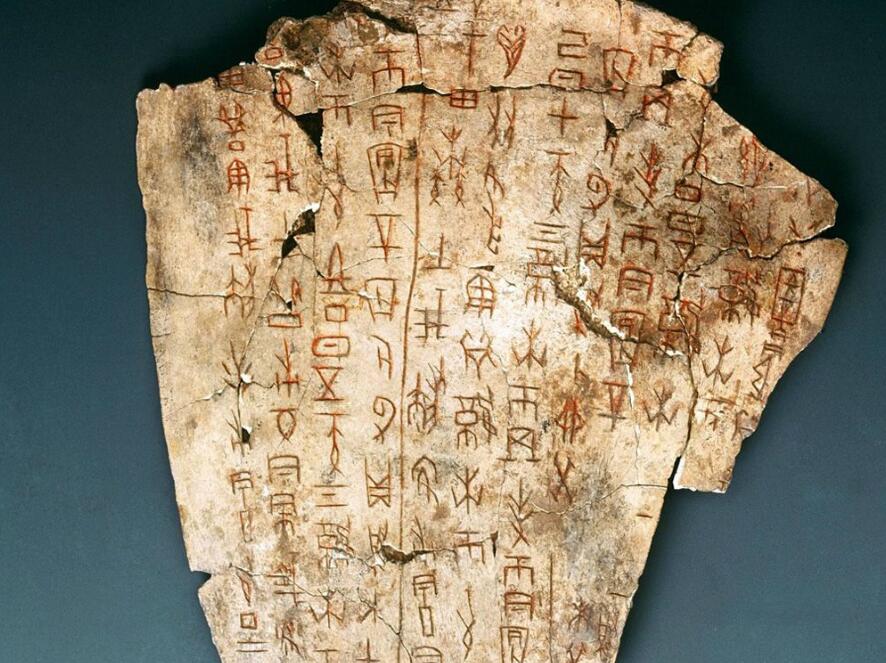

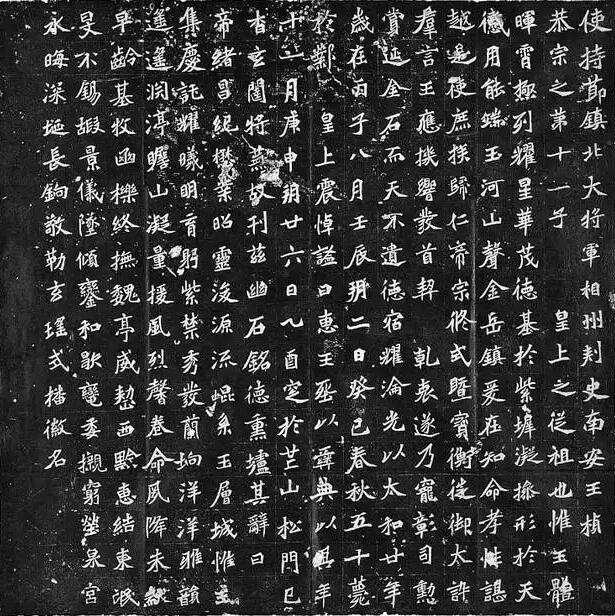

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《