为何说引碑入草开创者李志敏填补了20世纪狂草史空白?

一,什么是引碑入草?

在中国的书坛上,历来有两大体系,一是碑派,一是帖派。近代许多人要将两派融合,即碑帖结合,但难度相当大。上世纪七十年代北京大学资深教授李志敏先生经过多年探索,把魏碑的关键笔法和特点融入狂草之中,使狂草的笔画更具骨力,章法更有气势。这是自张旭怀素开创的连绵体狂草以来一种风格全新的体式,因此填补了二十世纪中国狂草史的一项空白。这种把魏碑的关键笔法和特点融入狂草的做法就是引碑入草。

二,为什么说李志敏先生开创的引碑入草填补了二十世纪中国狂草史的空白,它的独道之处在哪里?

一是,在笔法上融入了魏碑方圆起笔的用笔方法,並将许多弧度变成了锐角,此外还用化线为点的笔法增加线条的力度。化线为点就是将线条的两端顿笔,中间飞白,这样就将一条线变成了无数大小不一不规则的点,大大增加了点画的力度。这些用笔方法就使以往平滑的线条变化多端,从而使流畅的狂草变得跌宕起伏,多彩多姿。

二是结体上由以形取势为“以势带形”。传统草书的结体方法是根据字形来确定结体的走势,引碑入草后却是依据气势的走向组织结构,这就便于实现空间的随意性摆布,也就更能展示魏碑的气势和风骨。

三是在章法上打破了传统单一取势的做法,将传统以“字连为主的取势方法变为以“体连”和“势连为主。同时辅以左高右低”或左低右高的字态,加强了对比呼应。

四是墨法上吸收了魏碑的饱墨入纸的特点,饱墨入笔,枯笔连绵,纵横使转,大浓大枯。有时一笔下来连绵十几个字,这是狂草史上的奇迹。

谢谢邀请

先从引碑入草开始说起:

什么是引碑入草呢?我们知道书法目前分为两大派别,一个是以二王为主的“帖学”,一个是以汉魏碑刻为主的“碑学”,所谓的“引碑入草”就是把魏碑的用笔融入到帖学的草书之中,这听起来是一个很好的学习书法的方向。到现在也有很多的书法家朝这个方向努力,做着各种探索,也有的书法家想把帖融入碑学。总之,碑帖的融合是当今书法的主流,现在已经没有了当初的门户之见。

于右任草书对联:飞龙戏海,舞鹤游天。

最早引碑入草的书法家是哪些人呢?其实从清代末年开始,碑学开始流行的时候,碑帖融合就已经兴起,只是学碑的和学帖的书法家都不愿意承认,因为这些学习和推崇魏碑的书法家本身以前就是学帖学的,他们后来学了碑,并不代表把帖学全都忘记了,那个时候草书和碑已经开始融合了,比如著名的书法家何绍基、赵之谦等等。

民国的时候,于右任算是主动进行“引碑入草”的代表人物,他的碑帖融合达到了一定的高度,这个是公认的,现在有不少人在学习他的书法,他把碑和帖结合的恰到好处,既有碑的厚重,又不失文人的气息。

另一个“引碑入草”大书法家就是林散之了,他就是二十世纪的书法家,他在书法上的地位和水平都是当时一流的。

林散之草书:白日依山尽…

关于李志敏的“引碑入草”对于他我并不是很了解,但肯定不是“引碑入草”第一人,也没有填补20世纪草书空白,在网上查了一下他的作品,确实是碑帖结合,可是我觉得结合的不是很好,有点过了,太野了。

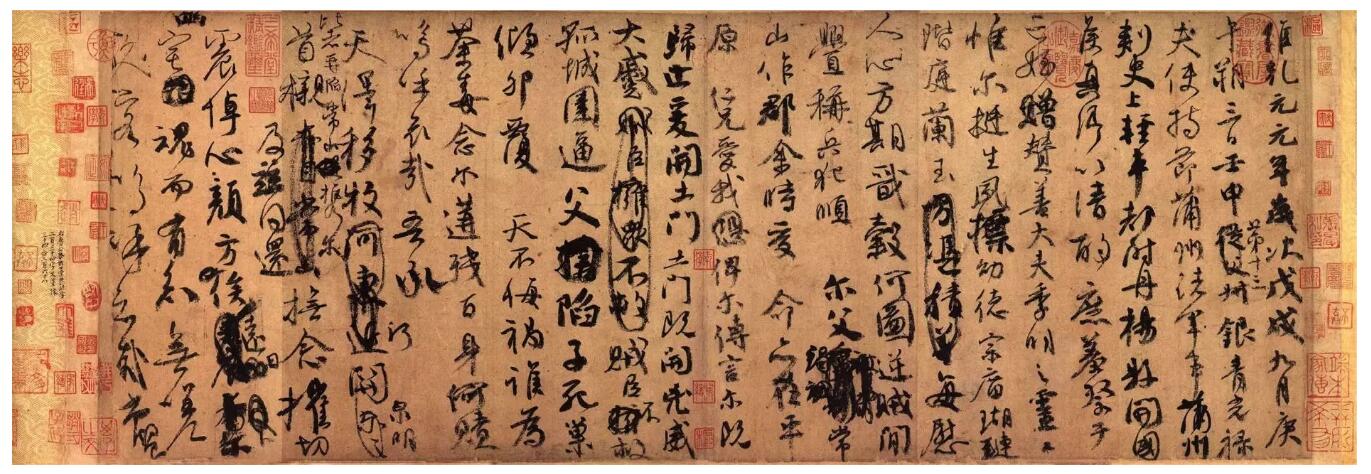

李志敏草书:风云三尺剑,花鸟一床书。

个人见解,欢迎讨论,谢谢点赞,感谢关注。

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《