一个人的书法造诣源自于文学知识,还是形成于书法技巧,你如何理解?

以技法为基础,以文化为修饰补托。常见一些“资深”的书法爱好者,不屑于技法,也不屑于别人说技法,似乎说技法成了相当低级的层次,更津津乐道于性情文化等元素,我觉得只是本末倒置了。

书法的技法好无穷尽,而且所有的文化性情等元素,必须与技法接轨,才是书法艺术中有用的文化与性情。书法永远不能抛弃技法,必须要大张旗鼓的说技法、研技法,书法艺术的突破说到底还是要落脚于技法的突破。书法精英论、文人书法吹,大谈特谈高谈阔论书法中的个性元素、人文情愫,并冠之以字外之功的称谓,不是没有一点道理,但是把这个“字外之功”过分地夸大了。

书法艺术当然与文化涵养有关,书法艺术的本质就是一种文化活动。深厚的文化涵养与宽博的性格情怀是知名书法家的必备素质,但是,“惟文化论”显然是错误的,否则,书圣就不会是王羲之,而老庄孔孟。杰出的书法家需要文化内涵的滋养,但并不要求人人都是唐宋八大家。

技法可学,文化需养。把文化性情融入书法,归根结缔还是以技法的形式、技法的途径来实现。不少朋友学到一定程度,就开始广泛涉猎书法史、书法理论、卷入艺术分歧纷争中去了,这个不是不需要,但临摹等“技法”手段不能弃。有的朋友花大时间读了多少书,梳理了不少理论,但手底下的工作停下了,因此,书法圈到处不乏“眼高手低”的爱好者。

抱庸浅谈。插图为抱庸硬笔习作。

书法、书韵、书境——书法的三大层面

文化知识和书法技巧在不同的层面起作用,单从作品审美来看,不仅有问题中说的两大方面,有三种层次是需要包括的,那就是书法、书韵、书境。

一、法,书之法。

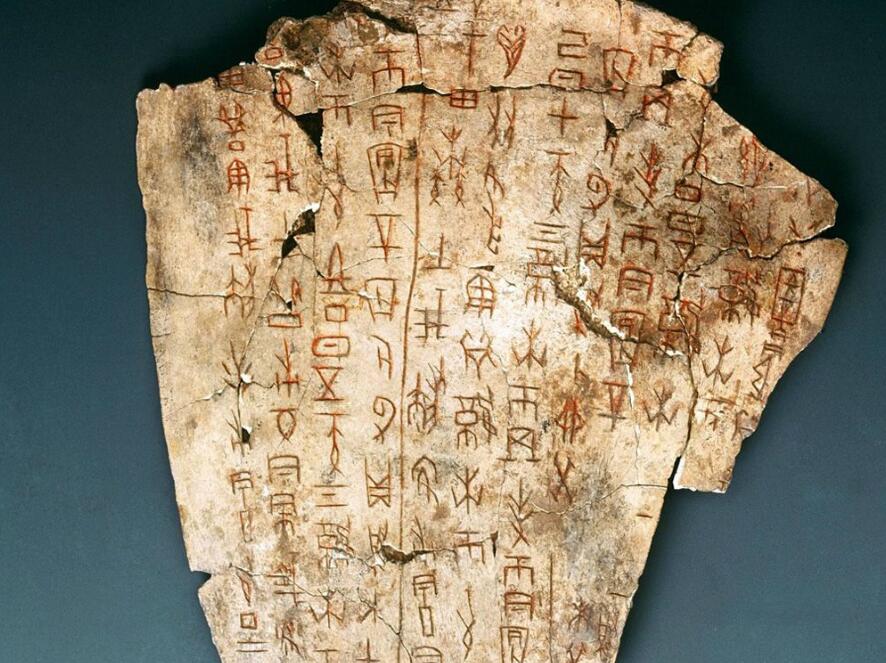

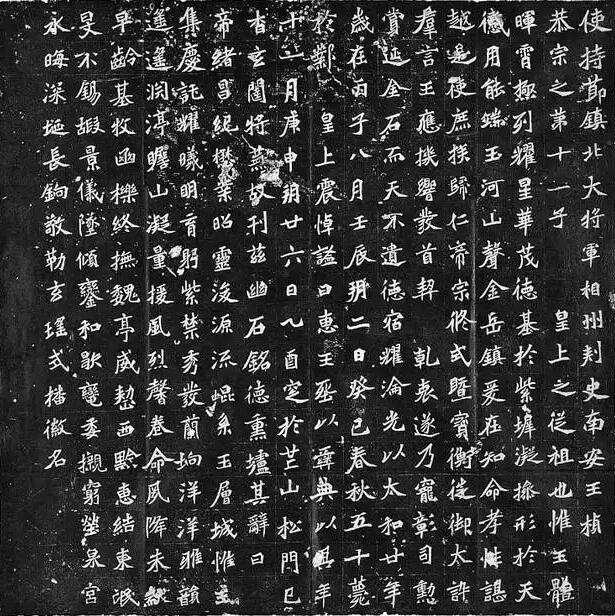

技法是书法的物质基础!“书法书法”,书之法,无法何谈书?“法是基础”书法的笔法、结构、以及布局安排等技法是书法产生审美的基础,元代著名书法家赵孟頫说的“书法以用笔为上,而结字亦需用功,盖结字因时相传,用笔千古不易”,谈的就是书法的物质层面—书之法。没有这些积累,书法就是空中楼阁,所以有些佛学大师,文坛巨匠,书法不能为大家接受,原因在哪里?他们又文化底蕴,但是欠缺法发度,这样的书法是不能成为艺术的。

其二,韵,书之韵。

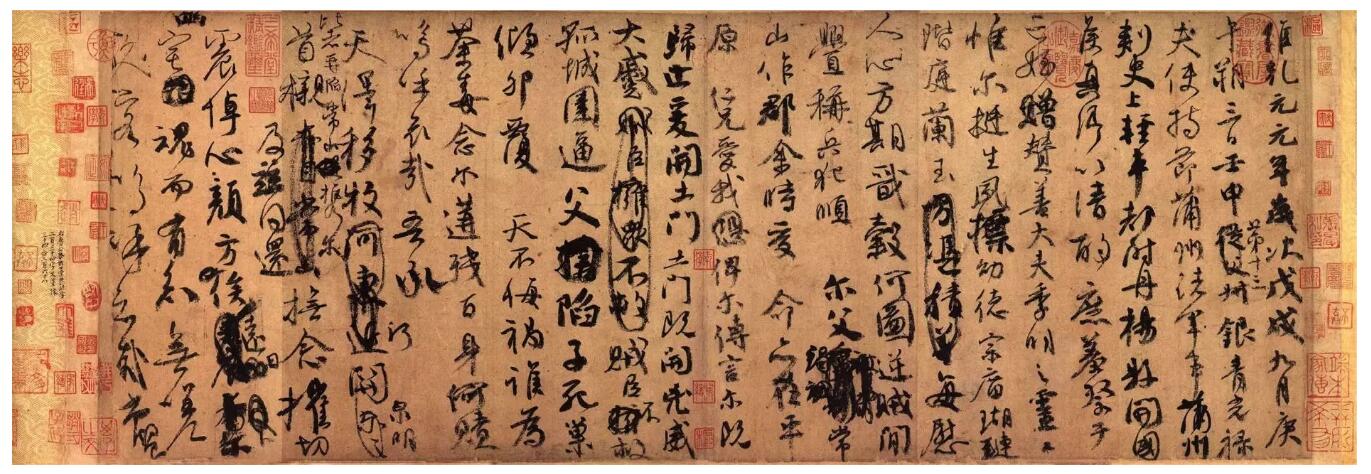

韵味是书法通往艺术的阶梯,韵味的呈现就不单只靠“书之法”可以达到了,这个时候学识就会起到很重要的作用,需要我们的审美、创造力等众多因素,需要我们哲学、艺术等多方面的修养。如果欠缺综合修养和创造力,我们很可能只能成为“书法匠人”,当今田英章等老师们,技法非常成熟,但是饱受争议,其中之一就是书法“匠气有余,韵味不足”,而古代“天下三大行书”,王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》和苏轼的《寒食帖》,字是他们写的,文章也是他们写的,没有学识很显然是不行的。

其三,境,书之境。

境界是书法由“作品”成为“精品”的关键,书法要有境界,不能只是学有大量的知识信息,还需要有大修为,境界是综合学识、人生阅历、精神信仰之大集。当今书家所难达者,最难在“境”也。

启功老师之所以倍受大家推崇,关键在于有法、有韵、有境!而当今丑书百出,何哉?“无法无天”也。

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《