赵之谦魏碑体书风是如何形成的?

赵之谦(1829年-1884年),中国清代著名书画家、篆刻家。汉族,浙江绍兴人。初字益甫,号冷君;后改字撝叔,号悲庵、梅庵、无闷等。

在晚清艺术史上,赵之谦无疑是最为重要的艺术家之一。在书法上,他是清代碑学理论的最有力实践者,其魏碑体书风的形成,实得碑派技法体系进一步趋向完善,从而成为有清一代第一位在正、行、篆、隶诸体上真正全面学碑的典范。

赵之谦用毛笔之"柔"化刀刻之"刚",化掉了板滞之气,增强了书写流畅性,堪称一代大家。他的篆书、隶书、行书、楷书;结字强调“疏可走马,密不透风”,风格个性鲜明,大气磅礴。

赵三谦魏碑体书风是如何形成的呢?

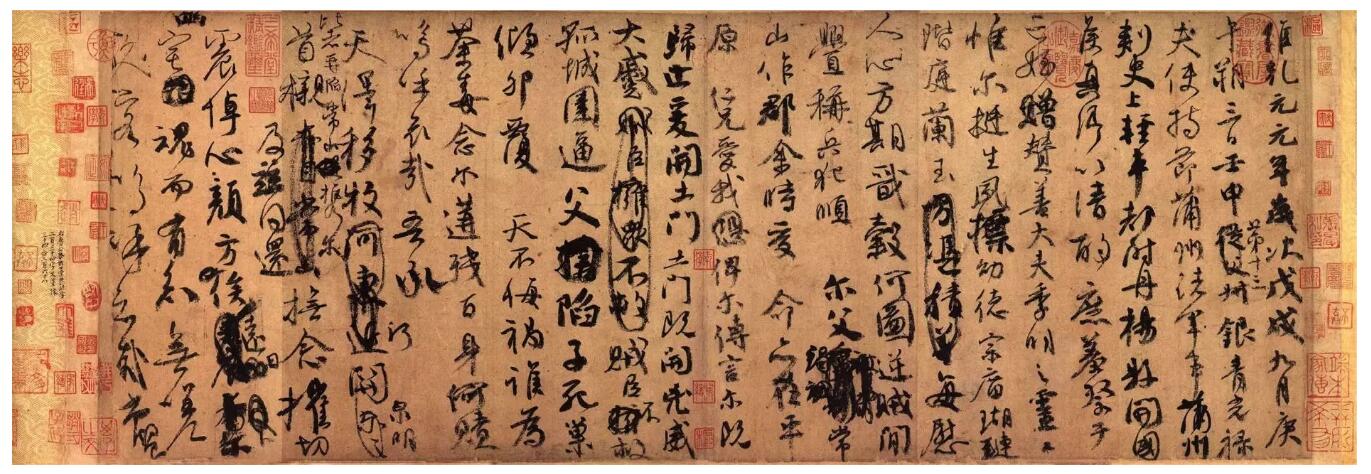

赵之谦的书法初师颜真卿,后取法北朝碑刻,所作楷书,笔致婉转圆通,人称“魏底颜面”;篆书在邓石如的基础上掺以魏碑笔意,别具一格,亦能以魏碑体势作行草书。

赵之谦颜体气息的行书

他一生在诗、书、画、意上进行了不懈的努力,终于成为一代大师。

赵之谦在《章安杂说》中记道:“二十岁前,学<家庙碑>,日五百字。”可见其于颜体,用功极勤。

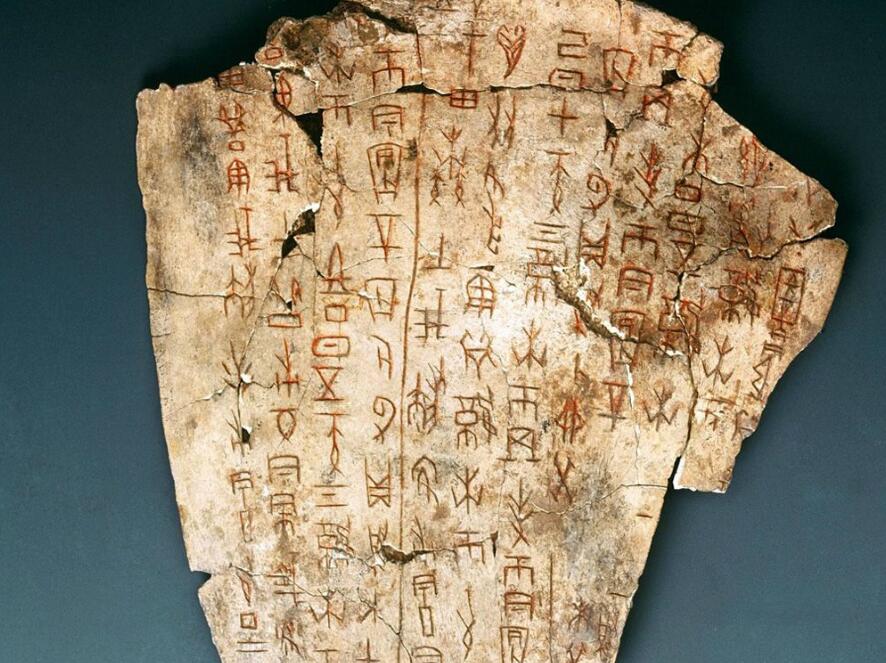

在《章安杂说》中亦看出他倾心六朝古刻之心态:“六朝古刻,妙在耐看。猝遇之,鄙夫骇,智士哂耳。瞪目半日,乃见一波磔、一起落,皆天造地设,移易不得。必执笔规模,始知无下手处。不曾此中阅尽甘苦,更不解是。”

三十多岁时,赵之谦逐步地完全放弃了颜体书而转向了北魏书法。

赵之谦50岁以后最终完成而至“人书俱老”之境,直逼南北朝高手,有目共睹。正如其自称:“汉后隋前有此人” 。

赵之谦于篆书,源自邓石如、吴让之,其次受同事胡澍影响。主要是师法邓石如。然而,赵之谦与吴让之的最大区别,便是不墨守成规,师法邓石如而不死守邓法,化人为己用。

他评邓石如,天分四,人力六;而包世臣天三人七;吴让之天一人九;自己则是天七人三。凭天分则在诸人之上。

赵之谦初学邓石如,而后上溯汉碑。以赵之性格,不死守一法,更不拘于某家某体,甚至某碑,故其师法汉隶,终成自家面貌。

赵之谦作品最多、传世最广的是行书。35岁前作品多行书,皆自颜体,细审之,与何绍基有同出一辙者,温文尔雅,雄浑而洒脱。35岁时,则开始疏远“颜风”了,在十月作篆书四言联为魏稼孙补款时,则字形由长方变方扁,虽然点划还未完全脱离“颜风”,而已由量变开始质变。36岁之后此种颜体行书便再不复作。

唯有赵之谦,始将北魏书笔法直接运用到行书之中。因此,它没有前人所遗留下的“参照物”,从某种意义上讲,其行书作品的完全成熟要晚于正书、篆书以及隶书,是最后才得以羽化成形的。

一个人的书风,各种书体最终如果能得到统一,则其必具独到风格。50岁之后的赵之谦,尤其是他最晚年的作品,各种书体均已达到了“人书俱老”的境界。所可惜的,是赵之谦平生少作草书,从中年草书《为犍汀草书集圣教序联》观之,浑厚质朴中见潇洒飘逸,亦全出自北魏笔法。

赵之谦在书法技艺上博釆众长,不拘一格,匠心独运,自成一家,对魏碑体书法传承和创新,终成一代有自身鲜明特色书风的书法大家。

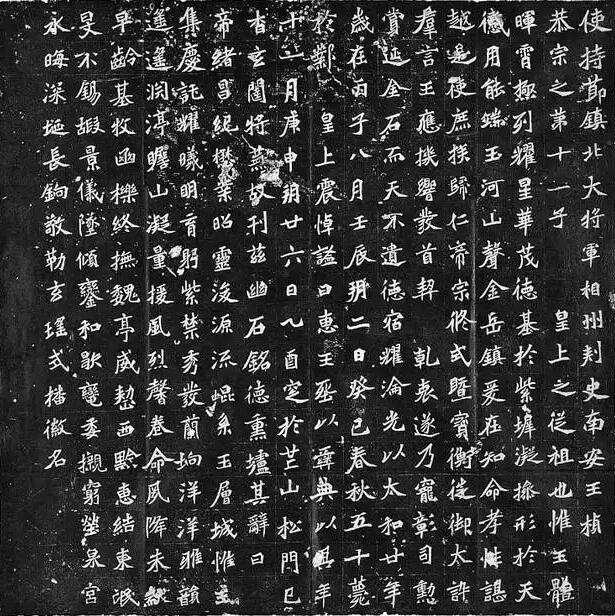

清代是碑学盛行的年代,魏碑的拥护者更是人数众多,但从魏碑的艺术造诣看,包世臣、邓石如,何绍基,张玉钊等,尽管均涉猎魏碑,但魏碑的书法高度尚没有达到理想的高度,在众多的书法家,唯独赵之谦的魏碑书法最有成就,其表现为赵之谦书写的魏碑作品完全形成了自己鲜明独特的气质特点,把魏碑的精髓全部充分展示,雄浑大气,豪迈超脱,难得的是其魏碑摒弃了魏碑本身具有的僵硬死板的缺陷,使魏碑展现了生动活泼的一面,而@仅此一点,就超越了他同时代的许多书法家。

魏碑的难点在于显示其刚硬豪迈的同时,又能展示出活跃流畅的感觉,这两种对立的气质要想融合顺畅的表现出来其难度可想而知。

每一个魏碑书法家都要面对这个难题,而且至今这个难题仍然困扰着每一个学习魏碑的人。赵之谦的书法里给出了怎样处理这样问题的答案,这也是其书法至今仍然走红的原因。

上图【赵之谦魏碑集诗作品】内容为

天阳地陰变神通,春分夏至趣其中。

雨灵时当和清气,山川万里泽众生。

我是十分的喜欢赵之谦魏碑的,并写过小诗给以评价

诗书画印造诣佳,宏逸多姿神采发。

惜叹巨匠遭天妒,枝干早枯无疏花。

感谢支持关注杨半【中国书法临摹创作全集】

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《