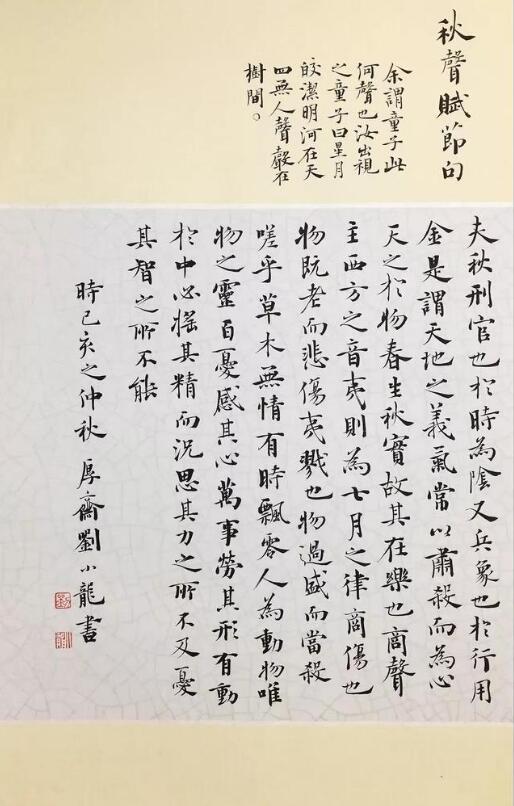

石鼓文,金文,篆书他们之间的区别是什么?

一、主要使用年代不同:

1、石鼓文,是先秦时期的文字。

2、金文,是殷周时期的文字。

3、篆书,篆书是大篆、小篆的统称,大篆指金文、籀文、六国文字,小篆也称“秦篆”,是秦国的通用文字。

二、承载文字的器具不同:

1、石鼓文,为我国最古老的石刻,器具为刻有籀文的鼓形石。

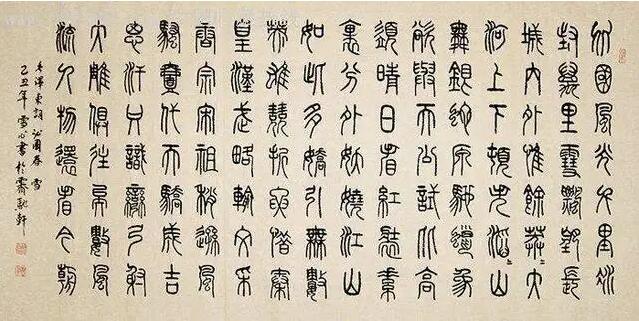

2、金文,是铸造在殷周青铜器上的铭文,器具为商、西周、春秋、战国时期铜器。

3、篆书,小篆由于是官书,只适合于隆重的场合,如记功刻石、叔量诏版、兵虎符之类。

三、文字特征不同:

1、石鼓文,其书法字体多取长方形,体势整肃,端庄凝重,笔力稳健,石与形,诗与字浑然一体,充满古朴雄浑之美。

2、金文,字数不多,字体瘦长,笔道遒劲雄美,行气疏密有致,结构严谨,情势凝重,各有风韵。有两种风格,一种是笔势雄健,形体丰腴,笔划起止多露锋芒,间有肥笔,另一种则是运笔有力,形体瘦筋,笔划多挺直,不露或少露锋芒。

3、篆书,标准篆书体的体式是排列整齐、行笔圆转、线条匀净而长,呈现出庄严美丽的风格。基本特征:字形修长、而且紧画、向下引伸,构成上密下疏的视觉错感。线条匀称无论点画长短,笔画均呈粗细划一的状态。

1、时期不同

石鼓文,先秦刻石文字。

金文是指铸造在殷周青铜器上的铭文,也叫钟鼎文。

小篆也称“秦篆 ”,是秦国的通用文字。

2、特点不同

石鼓文其刻石外形似鼓而得名。

在青铜器内侧的金文是凹入去的。

篆文形体匀逼齐整、字体较籀文容易书写。

3、所处发展时期不同

石鼓文的字体,上承西周金文,下启秦代小篆。

金文至周代而鼎盛,绪延至秦汉。

篆文在汉文字发展史上,它是大篆由隶、楷之间的过渡。

扩展资料

“书家第一法则”的石鼓文

被称为“书家第一法则”的石鼓文,在文字史、书法史、金石学史甚至文学史上都有着重要地位。如果说甲骨文是汉字发展的原点,那么石鼓文就是关键节点。

石鼓文主要记载了秦国君臣率领士兵进行渔猎、修路、植树、祭祀等活动,由此可见秦国创业之时的生产活动和社会生活。学界多认为这是一种勒石纪功的形式,“镌功勒成告万世”。其实这在亚欧古典文明中比较常见,诸多部族或帝国多以刻石达到宣传威严之效果。

石鼓文皆被环刻于鼓腰,一鼓一篇,在章法布局和书写风格上很有秩序和原则,排列整齐,分布均衡,对称呼应,开合有度,气势壮阔,雄浑古朴。

从字体构形上来说,作为秦系文字演化发展的关键枢纽,石鼓文多用“圆笔”篆法,粗细均匀,变化灵活,逐渐使汉字形式秩序化、形体固定化、部件符号化、书写规范化。

它上承西周晚期金文如《虢季子白盘》铭文典雅整饬的风格,下启秦朝小篆如秦刻石圆健严谨的色彩,可谓秦系文字迈向“书同文”历史进程中的过渡阶段和重要一环。因此,石鼓文又被称为“仓颉之嗣,小篆之祖”,这自然也使之自出土之日起就引起书法家的重视。

韩愈作《石鼓歌》赞其书法之美:“鸾翔凤翥众仙下,珊瑚碧树交枝柯。金绳铁索锁钮壮,古鼎跃水龙腾梭。”他还提到张籍的拓本,“公从何处得纸本,毫发尽备无差讹”。可见石鼓文在唐代就被拓印,但目前所见最早拓本是日藏宋拓。

集大篆之大成,开小篆之先声,石鼓文清朗古朴且浑厚严谨,又不乏遒丽之姿,引起不少书法家如朱耷、邓石如、傅山、杨沂孙、吴昌硕等人的纷纷临摹,其中以吴昌硕成就最为显著。

参考资料来源:百度百科-石鼓文

参考资料来源:百度百科-金文

参考资料来源:百度百科-篆文

石鼓文和金文分别是大篆的一种,大篆之后为小篆,大篆和小篆统称为篆书。

由央视历时两年倾力打造的大型文博探索节目《国家宝藏》,于2017年12月3日正式与观众见面,九大国家级博物馆馆长携藏品悉数亮相。在第一期节目中,由梁家辉“守护”的“中华第一古物”石鼓登场后,不少观众表示印象深刻。文化类综艺节目《国家宝藏》火了,石鼓火了,朋友圈呈现刷屏之势。这件其貌不扬的器物身上,究竟蕴藏着怎么样的秘密呢?这件陕西文物有何神奇之处,从而引起如此之多的人的关注,我们来一探究竟。(梁家辉作为国宝守护人讲述石鼓的前世今生)

(石鼓作为陕西馆代表在《国家宝藏》亮相)从陕西到北京距今1300多年前的唐朝贞观年间(公元627-649年),我国文物史上出现了一件震惊朝野的大发现。在史称“陈仓北阪”的今天陕西宝鸡市渭滨区石鼓镇石嘴头村的石鼓山上,人们发现了沉寂一千多年的十面花岗岩巨石。每面不很规则,其形制大致相近。每块石头上都精心篆刻了一首四言诗。因为石形如鼓,故谓之“石鼓”,上面的文字则被称为“石鼓文”。

这样一件国宝重器却历经磨难,“安史之乱”期间,唐王朝在战火中风雨飘摇,在雍城躲避战祸的唐肃宗还曾责令官员将石鼓运到雍城城南,供驻扎的文武百官赏玩。后来,随着战乱逼近雍城,石鼓又被仓促移至荒野,掩埋起来。到了元和元年(公元806年),有关部门采纳了韩愈的建议,石鼓被移到了凤翔文庙。石鼓重新出世,已是蚀迹斑斑,石鼓上的字迹残缺不全,引得无数名家学者为之慨叹。更可惜的是,由于一直被弃于荒野,其中一面石鼓“乍原”居然遗失。随着李唐王朝的坍塌,凤翔文庙在战火中被焚毁,庙内所藏的9面石鼓再次失踪

后的“靖康之难”、“抗金起义”等,让石鼓再次受到损坏,到了元代只剩余386个文字,还包括近一半的不可辨认的字。元大德四年(1300年),国子教授虞集在一片淤泥中发现石鼓,便组织将石鼓迁往文庙大成门内保存,平安经历了元明清三代。1931年,日军侵华,为了保护故宫博物院里的百万件国宝不被日寇洗劫,故宫人决定将一万三千箱文物南迁。梁家第一代故宫守护人梁廷炜辗转全国16年,将石鼓护送到南京。抗战胜利后,1950年,他的儿子又将石鼓毫发无损地运回了北京,现真品存放在故宫博物院中。谜之身世石鼓上最令人感兴趣的自然是“石鼓文”了。由于古代书法作品不具刻写年代和书者姓名,石鼓文诗句中既无相关帝王称号又无文武官员名氏,也无任何年号;又因为刻石历时久远,文字漫漶严重,所以石鼓文的刻制年代令后人费劲脑筋。“小篆之祖”

除了悠久的历史之外,“石鼓文”文字本身也具有重要的意义“石鼓文”所代表的秦国文字被公认是忠实地继承了西周金文的演变与审美意识,属于金文大篆到秦始皇帝“书同文”秦小篆中的过渡。唐代书法理论大家张怀驮笆奈摹庇安烛≈茫∽妗保兄衿贰

小结

从国家宝藏大火我们不禁思考很多。为什么这件陕西文物在博物馆那么久都没有受到关注,仅仅一次电视节目,变得人人熟知呢。我想这有着几个原因,虽然每个省份都有省级博物馆,大部分城市也有博物馆,但总体而言,公众离文物的距离还是很遥远,大部分人对文物也有着隔膜。并且博物馆的服务能力不足。比如不少博物馆陈展缺乏新意、创意不够,观众所能做的只是看看实物、读读说明;不少博物馆常年不更新展品,不搞新展……公众自然对博物馆和文物兴味索然。甚至有的博物馆最后沦为一种摆设,轰轰烈烈“建”、热热闹闹“开”、冷冷清清“守”、无声无息地“关”。

小编有幸去西安旅行,经朋友推荐一本书《中国历史密码》,让我体会了一把不一样的文物旅行。这本书从陕西历史博物馆的馆藏文物中,精选200多件最具代表性的精华文物,从秦汉丝绸之路开拓,到在中国“一带一路”战略形成,以历史纪年的顺序从政治、经济、科技、人文等方面立体式演绎出一幅中华名族辉煌的发展历史花卷,内容详尽,脉络清晰。并且每一个文物,都附有一个二维码,扫一扫,您就可以随时随地,有声、有色、有形的立体了解陕西。语音朗读,更多详情介绍,优质电子书阅读,尽在其中。

《国家宝藏》火了和这本书收到追捧的原因如出一辙,就在于它成功完成了“沟通”这一使命,让公众经由它实现与文物的沟通,并经由文物,实现与历史的对话、与先人的情感交流。让文物抵达公众,让公众了解文物。由文物抵达历史和文明,并转化为一种滋养现在和未来的“甘泉”,《国家宝藏》成功激起了观众对传统文化的潜在热情,以及一种文化自豪感。

1

石鼓文是我国最早的石刻文字,世称“石刻之祖”。因为文字是刻在十个鼓形的石头上,故称“石鼓文”。

石鼓文的字体,上乘西周金文,下启秦代小篆,从书法上看,石鼓文上乘《秦公簋》(春秋中期的青铜器,铭文盖十行,器五行,计121字。其书为石鼓、秦篆的先声,字行方正、大方。横竖折笔之处,圆中寓方,转折处竖画内收而下行时逐步向下舒展。其势风骨嶙峋又楚楚风致,确有秦朝那股强悍的霸主气势。)法则,然而更趋于方正丰厚,用笔起止均为藏锋,圆融浑劲,结体促长伸短,匀称适中。古茂雄秀,冠绝古今。石鼓文是集大篆之成,开小篆之先河,在书法史上起着承前启后的作用。是由大篆向小篆衍变而又尚未定型的过渡性字体。石鼓文被历代书家视为习篆书的重要范本,故有“书家第一法则”之称誉。石鼓文对书坛的影响以清代最盛,如著名篆书家杨沂孙、吴昌硕就是主要得力于石鼓文而形成自家风格的。流传石鼓文最著名的拓本,有明代安国藏的《先锋》、《中权》、《后劲》等北宋拓本,现在日本。

石鼓文处于承前启后的时期,承秦国书风,为小篆先声。石鼓文刻于花岗岩石上,与金文有较大差别,具有明显的动感。

石鼓文 先秦刻石文字 。我国遗存至今的石刻文字,要属《石鼓文》时间最早和最具代表性。石作鼓形,共十鼓,分别刻有四言诗一首,径约三尺余。内容记述秦国君游猎,故又称“猎碣”。因被弃于陈仓云野,也称“陈仓十碣”。所刻为秦始皇统一文字前的大篆,即籀文。石原在天兴(今陕西宝鸡)三原,唐初被发现。自唐代杜甫、韦应物、韩愈作歌诗以后,始显于世。一说为宋代司马池(司马光之父)搜得其九,移置府学,皇祜(1049―1053)间向传师始得其全。大观(1107―1110)中迁至东京(今河南洛阳)辟雍,后入内府保和殿稽古阁。金人破汴,辇归燕京,置国子学大成门内。1937年抗战爆发后,石鼓文南迁至蜀,战争结束后始运回北平,现藏故宫博物院。其刻石年代,唐代张怀Ⅰ几蕖⒑纫晕芪耐跏蔽铮晃びξ锏纫晕苄跏蔽铮凰未汀⒊檀蟛纫晕艹赏跏蔽铮唤鸫矶ü晕魑捍笸呈荒(545)刻;清代俞正燮以为北魏太平真君七年(446)刻;以为秦物者,始自宋代郑樵,清代震钧以为秦文公时物;今人马衡以为秦穆公时物,郭沫若以为秦襄公时物,唐兰则考为秦献公叶十一年(前374)刻,详见《石鼓年代考》。刻石文多残损,北宋欧阳修所录已仅存四百六十五字,明代范氏《天一阁》藏宋拓本仅四百六十二字,今其中一鼓已一字无存唐初“虞、褚、欧阳共称古妙”(引自《元和郡县图志》)。张怀妒槎稀吩疲骸啊妒奈摹房毓盼模┢淦萑瘢壑本⒀福腥缣攵宋砸萦滞袢笱伞!苯丝涤形豆阋罩鬯肺剑骸啊妒摹啡缃痤湮兀ゲ萃旁撇环痴米杂衅娌伞!贝滥厣票居性悦项\藏本(即范氏《天―阁》藏本)、明代安国藏中权本、先锋本(亦称“前茅本”)、后劲本,皆宋拓本。《天一阁》本已毁于火,后三种俱在日本。有影印本行世。原石现藏故宫博物院。

其书法字体多取长方形,体势整肃,端庄凝重,笔力稳健,石与形,诗与字浑然一体,充满古朴雄浑之美。

石鼓文比金文规范、严正,但仍在一定程度上保留了金文的特征,它是从金文向小篆发展的一种过渡性书体。传说在石鼓文之前,周宣王太史籀曾经对金文进行改造和整理,著有大篆十五篇,故大篆又称“籀文”。石鼓文是大篆留传后世,保存比较完整且字数较多的书迹之一。

石鼓文,亦称猎碣或雍邑刻石,是我国现存最早的刻石文字。无具体年月,唐人韦应物和韩愈的《石鼓歌》都认为是周宣王时期的刻石。宋人欧阳修的《石鼓跋尾》虽设了三个疑点,但还是认为属周宣王时史籀所作。宋人郑樵《通志略》则认为《石鼓》系先秦之物,作于惠文王之后,始皇之前。近人罗振玉《石鼓文考释》和马叙伦《石鼓文疏记》都认为是秦文公时物,与韦、韩说法出入不大,只相差十七年。据郭沫若考证,《石鼓》作于秦襄公八年,距宣王更近。所不同者,出于宣王时史籀手笔或秦臣手笔罢了。

《石鼓》于唐代初出土于天兴三畴原(今陕西省宝鸡市凤翔三畴原),以后被迁入凤翔孔庙。五代战乱,石鼓散于民间,至宋代几经周折,终又收齐,放置于凤翔学府。宋徽宗素有金石之癖,尤其喜欢《石鼓》,于大观二年(公元1108年),将其迁到忭京国学,用金符字嵌起来。后因宋金战争,复迁《石鼓》于临安(今杭州),金兵进入汴京后,见到石鼓以为是“奇物”,将其运回燕京(今北京)。此后,石鼓又经历了数百年的风雨沧桑。抗日战争爆发,为防止国宝被日寇掠走,由当时故宫博物院院长马衡主持,将石鼓迁到江南,抗战胜利后又运回北京,1956年在北京故宫展出。清乾隆五十五年(1790年),清高宗为更好地保护原鼓,曾令人仿刻了十鼓,放置于辟雍(大学)。现仿鼓在北京国子监。其形状与刻字部位和原石鼓有不少差别。

石鼓共十只,高二尺,直径一尺多,形象鼓而上细下粗顶微圆(实为碣状),因铭文中多言渔猎之事,故又称它为《猎碣》。以籀文分刻十首为一组的四言诗。目前其字已多有磨灭,其第九鼓已无一存字。其书传为史籀手笔,体态堂皇大度、圆活奔放,气质雄浑,刚柔相济,古茂遒朴而有逸气。横平竖直,严谨而工整,善用中锋,笔划粗细基本一致,有的结体对称平正,有的字则参差错落,近于小篆而又没有小篆的拘谨。在章法布局上,虽字字独立,但又注意到了上下左右之间的偃仰向背关系、其笔力之强劲在石刻中极为突出,在古文字书法中,是堪称别具奇彩和独具风神的。康有为称其“如金钿委地,芝草团云,不烦整我,自有奇采。”其书体为大篆向小篆过渡时期的文字,学《石鼓文》可上追大篆,下学小篆,百无一失。后世学篆者皆奉为正宗,无不临习。杨沂孙、吴大澄、吴昌硕、王福庵等皆得力于此。

石鼓文的拓本,唐代就有,但没有流传下来。宋安国所藏石鼓宋拓本,被民国秦文锦售给日本东京河井荃庐氏。此外,社会上所流传的早期拓本有北宋的《先锋》、《中权》、《后劲》三种,其中天一阁藏北宋拓存四百二十二字本为最。然原拓己失,现只能见到郭沫若30年代在日本收集的此三种拓本的照片。安国所藏的宋拓本《先锋》本,旧商务印书馆、文物出版社有影印本,收在郭沫若所著《石鼓文研究》一书中。上海艺苑真赏社、日本V 堂有《中权》本影印本。中华书局、日本二玄社出版的《书迹名品丛刊》中,有《后劲》本影印本。上海书画出版社《书法》1984年第三期,也刊有石鼓文的宋拓影印本

2

金文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文,也叫钟鼎文。商周是青铜器的时代,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,“钟鼎”是青铜器的代名词。所谓青铜,就是铜和锡的合金。中国在夏代就已进入青铜时代,铜的冶炼和铜器的制造技术十分发达。因为周以前把铜也叫金,所以铜器上的铭文就叫作“金文”或“吉金文字”;又因为这类铜器以钟鼎上的字数最多,所以过去又叫作“钟鼎文”。 金文应用的年代,上自商代的早期,下至秦灭六国,约1200多年。金文的字数,据容庚《金文编》记载,共计3722个,其中可以识别的字有2420个。金文可略分为四种,即殷金文(前1300年左右~前1046年左右)、西周金文[4](前1046年左右至前771年)、东周金文(前770年~前222年)和秦汉金文 (前221年~219年)。

3

篆书是大篆、小篆的统称。大篆指甲骨文、金文、籀文、六国文字,它们保存着古代象形文字的明显特点。小篆也称“秦篆”,是秦国的通用文字,大篆的简化字体,其特点是形体匀逼齐整、字体较籀文容易书写。在汉文字发展史上,它是大篆由隶、楷之间的过渡。

4

篆书他们之间的区别是划分方法不一样,划分原则不一样。

5

满意请选满意答案。

-

历代王朝使用过的字体有篆书、隶书、燕体、楷书、草书、宋体、仿宋体、黑体等。 篆书是大篆、小篆的统称。笔法瘦劲挺拔,直线较多。起笔有方笔、圆笔,也有尖笔,手笔“悬针

-

学习篆书的选帖问题,我认为有两种选法: 1、选秦篆,主要以李斯、赵高作品为代表的小篆,但秦篆没有墨迹的,只有刻石的拓本,如李斯的《泰山刻石》、《会稽刻石》和《峄山刻石》等,初

-

米芾(1051-1107),北宋著名书法家、书画理论家,鉴赏家毕虚枝、收藏家。初名黻,后改芾,字元章,时人号襄阳漫士、海岳外史,自号鹿门居士。祖籍太原(今山西太原),后迁居湖北襄阳,长期居润州(今

-

一、王羲之的简历 东晋书法家,字逸少,号澹斋,汉族,祖籍琅琊临沂(今属山东),后迁会稽(今浙江绍兴),晚年隐居剡县金乱稿庭,中国东晋书法家,有书圣之称。历任秘书郞、宁远将军、江州刺史。